「引っ越しが決まったけど何をすればいいかわからない」

「引っ越しでやることのリストが欲しい」

「マイナンバーカードや免許証の住所変更はどうしたらいいの?」

引っ越しを予定している方や検討している方の中には、上記のような悩みがあるのではないでしょうか。引っ越しの際は、段取りを計画的に進めることで、抜け漏れがなくなります。

この記事では、引っ越しの手順や必要な手続きについてご紹介します。また、マイナンバーカードや免許証の住所変更の方法についても触れているので、ぜひ参考にしてください。スムーズに引っ越しができるよう、万全な準備をおこないましょう。

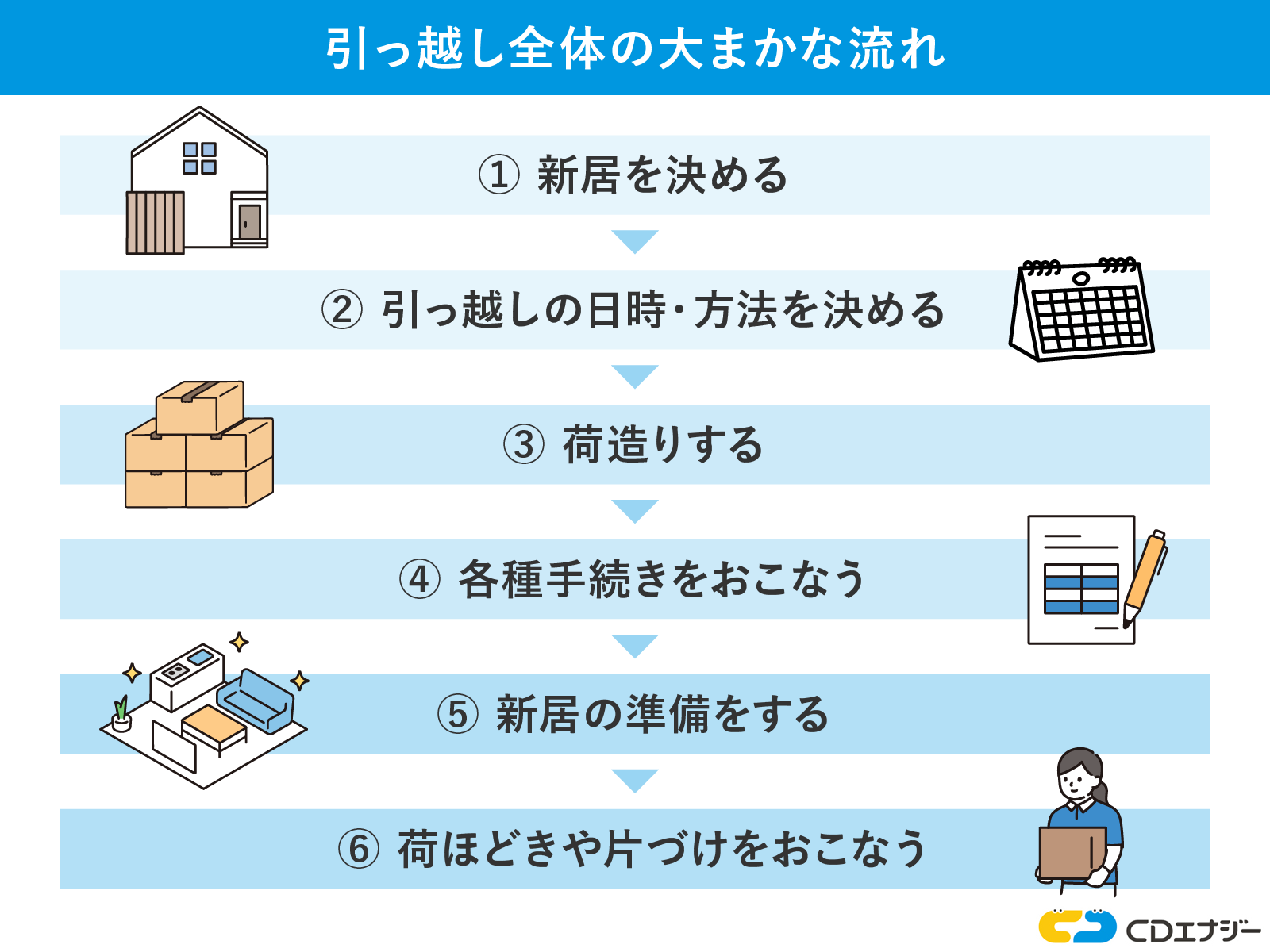

- 引っ越し全体の大まかな流れ・手順

- 手順1. 新居を決める

- 手順2. 引っ越しの日時・方法を決める

- 手順3. 荷造りする

- 手順4. 各種手続きをおこなう

- 手順5. 新居の準備をする

- 手順6. 荷ほどきや片づけをおこなう

- 引っ越しが決まったらすぐにやること

- 1. 入居日・退去日の決定

- 2. 賃貸住宅の解約手続き

- 3. 引っ越し業者の決定

- 4. インターネット契約の見直し

- 5. 固定電話の移転手続き

- 6. 子どもの転園・転校の手続き

- 引っ越し2週間前までにやること

- 1. 梱包資材の準備

- 2. 不用品・粗大ごみの処分

- 3. 新居のレイアウト確認

- 引っ越し1週間前までにやること

- 1. 転居届・転出届の提出

- 2. 国民健康保険の手続き

- 3. 使用頻度が低いものの荷造り

- 4. 電気の手続き

- 5. ガスの手続き

- 6. 水道の手続き

- 7. 郵便物の転送届の提出

- 8. 冷蔵庫の水抜き

- 引っ越し前日までにやること

- 1. 使用頻度の高いものの荷造り

- 2. 家にある食品の整理

- 3. パソコンなどのバックアップ

- 4. 解体・組み立てが必要な家具の確認

- 5. 引っ越し当日の段取りの確認

- 6. 挨拶用の手土産の準備

- 引っ越し当日にやること

- 1. 荷物の梱包・搬出

- 2. ガスの使用停止の立ち会い

- 3. 電気のブレーカーのスイッチオフ

- 4. 旧居の掃除・ごみ捨て

- 5. 旧居の明け渡し・鍵の返却

- 6. 荷物の搬入

- 7. 荷ほどき・整理

- 8. 電気の使用開始

- 9. ガスの使用開始の立ち会い

- 10. 水道の使用開始

- 引っ越し後にやること

- 1. 引っ越しの挨拶

- 2. 転居届・転入届の提出

- 3. 運転免許証の住所変更

- 4. マイナンバーカードの住所変更

- 5. 国民健康保険・国民年金の住所変更

- 6. 各種サービスの住所変更

- 7. 子どもの転園・転校の手続き

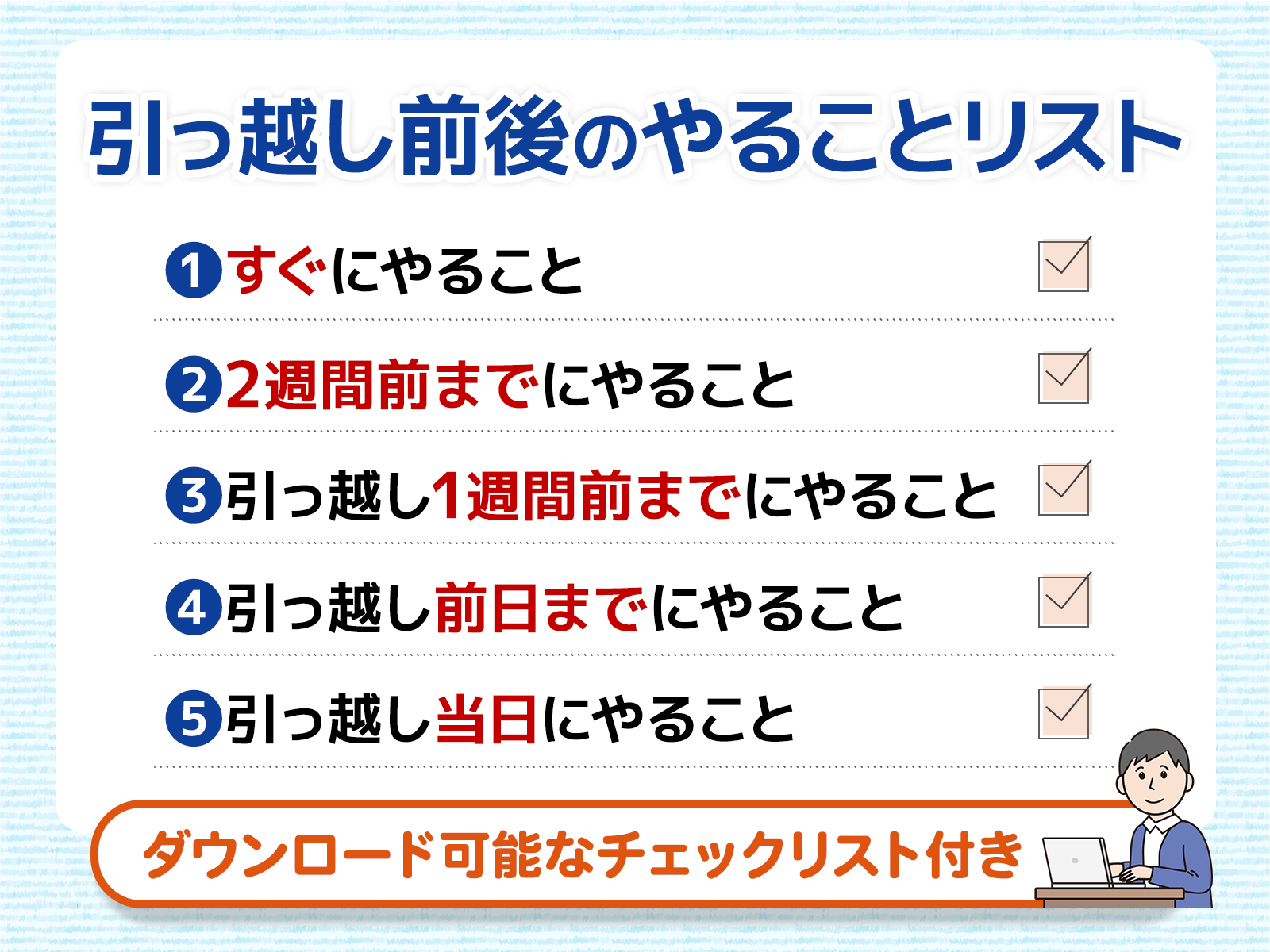

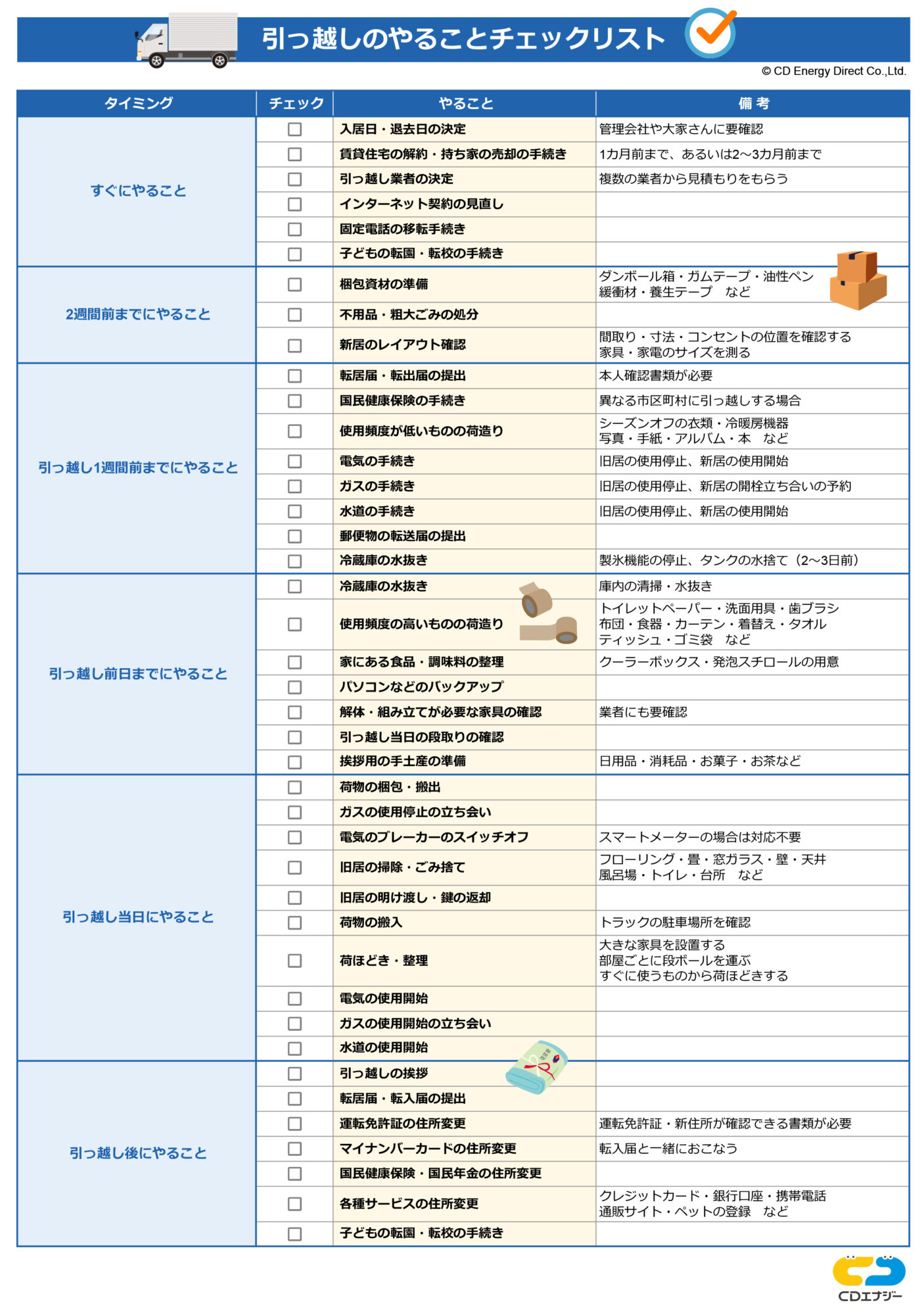

- 引っ越しのやることチェックリスト

- 引っ越しの手続き・手順に関するよくある質問

- 1. 引っ越しの見積もりの相場はどれくらい?

- 2. 引っ越しに関する役所手続きの順番は?

- 3. 引っ越しの見積もりのやり方は?

- 4. 引っ越しの荷造りの順番は?

- 5. 引っ越しの荷造りはいつからすればいい?

- 引っ越しの手順は「やることリスト」でチェックしよう

引っ越し全体の大まかな流れ・手順

引っ越し全体の大まかな流れや手順は、以下の通りです。

ここからは、それぞれの手順について解説します。なお、一人暮らしの場合でも、これらの基本的な手順は変わりません。初めての一人暮らしで不安を感じている方は、「初めての一人暮らしの仕方がわからない人必見!流れや初期費用を紹介」の記事も参考にしてみてください。より詳しい解説や、一人暮らしならではの準備のポイントをご紹介しています。

手順1. 新居を決める

引っ越しする際は、はじめに新居を決める必要があります。購入する方もいれば、賃貸物件を契約する方もいるでしょう。賃貸物件の内見は今ではインターネットからもできますが、可能であれば現地に行くことをおすすめします。

内見の際は、荷物の搬入ができるかどうか確認しておくとスムーズです。エレベーターの有無、玄関や部屋のドアのサイズなどを把握することで、スムーズに引っ越し作業ができるでしょう。

【あわせて読みたい】敷金・礼金とは?相場や敷金礼金なし物件の特徴についても解説

手順2. 引っ越しの日時・方法を決める

新居が決まったら、引っ越しの日時を決めましょう。具体的な日時までは決められなくても、1カ月前には検討し始めると余裕をもって作業できます。

日時が決まったら、引っ越し方法を考える必要があります。もっとも簡単に引っ越しができるのは、引っ越し業者に依頼する方法です。一方で、自分で車を用意して引っ越しすれば、手間はかかりますが費用を抑えられます。

手順3. 荷造りする

引っ越しのスケジュールが決まったら、引っ越し当日に向けて荷造りを進めましょう。使用頻度が低いものから段ボールへ詰め込み、使用頻度が高いものは前日や当日に詰め込みます。このとき、不要なものを処分しておくとスムーズです。

荷物が多いと想定よりも作業時間がかかることもあるため、早めに取り組むとよいでしょう。

手順4. 各種手続きをおこなう

荷造りと並行して、役所で必要な手続きも順に進めていきます。

- 転居また転出届・転入届の提出

- 運転免許証の住所変更

- マイナンバーカードの住所変更

- 国民健康保険・国民年金の住所変更

- 各種サービスの住所変更

転居・転出届や転入届はいずれも引っ越し元の役所で手続きをおこなう必要があります。転出届を提出して転出証明書を受け取らないと引っ越し先の役所で転入届を提出できないため、忘れずにおこないましょう。

手順5. 新居の準備をする

荷造りや荷物の搬入がある程度完了したら、新居の準備を進めましょう。コンセントの位置や家具の配置などを確認していきます。

手順6. 荷ほどきや片づけをおこなう

新居に荷物が届いたら、荷ほどきや片づけをおこないましょう。あらかじめやるべきことの段取りを決めておくと、引っ越し後の整理がスムーズにいくでしょう。

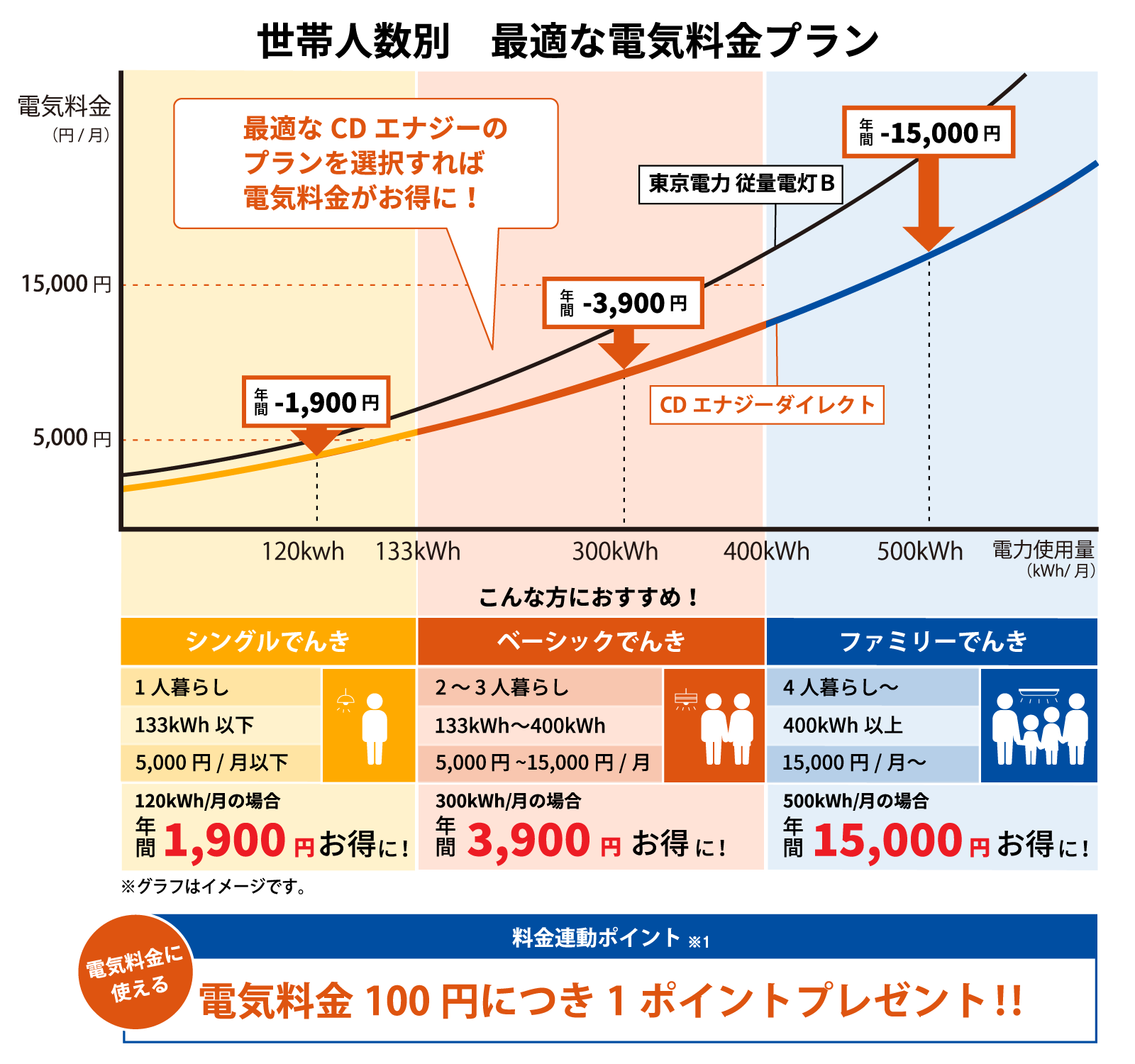

CDエナジーなら、生活スタイルに合わせて電気料金プランを選べる!

CDエナジーでは、関東エリアのご家庭向けに豊富な電気料金プランをご提供しています。CDエナジーに切り替えて最適なプランを選択すると、月々の電気料金がお得に!さらに、電気料金の支払いに使えるポイントが貯まるほか、ガスとセットで契約すると割引が適用されます。「どのプランを選べばいいの?」とお悩みの方は、以下の図をご覧ください!

※おトク額は、各世帯別のモデル使用量(契約容量40A)をもとに東京電力エナジーパートナー「従量電灯B」の適用単価とCDエナジー「シングルでんき」「ベーシックガス」「ファミリーでんき」の料金を比較し算定しています。

※消費税相当額を含み、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を含まず、ガスセット割を適用した金額の比較。年間おトク額は電気・ガスそれぞれを100円未満で切り捨てた額を合計しています。

※実際は電気代には毎月燃料費調整額を加減算。使用状況によりお得額は変動。

※1 ポイント還元にはCDエナジーの家庭向けWEB会員サービス「カテエネ」に会員登録し、電気の契約情報を登録する必要あり。還元されるポイントは「カテエネポイント」。ポイントの対象となる料金は、再生可能エネルギー発電促進賦課金を除く。

※CDエナジーの電気料金は、燃料費調整単価に上限なし。一方で、東電EP「従量電灯B」には燃料費調整単価に上限があるため、燃料価格の高騰により上限を超えた場合、燃料費調整額により、CDエナジーの電気が割高になる場合があります。

\ お申し込みはこちらから! /

引っ越しが決まったらすぐにやること

引っ越しが決定したら、以下のタスクに取り組みましょう。

できるだけ早く上記の項目に取り組むことで、引っ越し準備がスムーズに進むでしょう。ここからは、それぞれのタスクについて解説します。

1. 入居日・退去日の決定

まず、新居の入居日を決定しましょう。入居日には荷ほどきのほかに、ガスの使用停止・開始の手続きなどがあります。早く入居したい気持ちもあるかもしれませんが、当日に必要なタスクがこなせるよう、余裕をもって入居日を決めるといいでしょう。

なお、入居日を決定するポイントは持ち家と賃貸住宅でやや異なります。持ち家の場合は、住宅の引き渡し当日ではなく、引き渡しから1〜2週間後が理想的です。理由は、引き渡し当日は銀行での手続きがあり、当日中に引っ越しを完了させるのが難しいことがあるためです。

賃貸住宅の場合は、いつから入居できるのかを確認し、家賃の支払いを考慮して決定しましょう。入居日から家賃が発生するため、できれば退去日と入居日を同日にしたいと思うかもしれません。しかし、1日で引っ越しを完了させるのは難しいこともあるため、余裕をもって作業ができるようにスケジュールを組みましょう。

退去日は、余裕をもって引っ越しができるかどうかをポイントに決定しましょう。ただし、賃貸住宅の退去日は管理会社や大家さんによって自由に設定できる場合もあれば、月末と決められている場合もあります。引っ越しが決定したら、管理会社や大家さんになるべく早く確認しましょう。

2. 賃貸住宅の解約手続き

入居日と退去日が決まったら、今住んでいる住宅の解約・売却の手続きをおこないます。

賃貸住宅の場合は解約手続きが必要です。退去の連絡は契約書で決められた期限までにおこなう必要があります。契約書によって1カ月前まで、あるいは2〜3カ月前までと定められています。そのため、引っ越しを考え始めたら契約書を確認し、管理会社または大家さんに連絡する必要があるのか確認しておきましょう。

持ち家の場合は、引っ越し後に売却したり賃貸物件として貸し出したりする方法があります。いずれの場合も、引き渡し日までに引っ越しを完了させておく必要があるため、不動産会社に相談しながら手続きを進めるとよいでしょう。

3. 引っ越し業者の決定

引っ越しのスケジュールが決まったら、引っ越し業者を決めます。引っ越し業者を選ぶのにも時間がかかるため、引っ越しが決まってからすぐに取りかかるとよいでしょう。余裕をもって選ぶためにも、引っ越し日の1カ月前には探し始めておくと安心です。

なお、引っ越し業者を選ぶ際は複数の業者から見積もりをもらいましょう。複数社を比較することで、引っ越し費用が安いのか高いのかが判断しやすくなります。

4. インターネット契約の見直し

なるべく早い段階で、現在利用しているインターネットの契約内容を見直しましょう。利用しているサービスや引っ越し先の地域によって、継続するのか解約するのかを検討しなくてはなりません。

現在利用しているサービスを継続する場合は、住所変更の手続きをおこないましょう。解約する場合は、解約手続きをおこないます。具体的な方法については、各サービスの公式サイトを確認するか、コールセンターに問い合わせて確認してください。

なお、利用中のプランによってはルーターなどの備品をレンタルしている場合もあるかもしれません。引っ越し当日までに忘れずに返却しましょう。

【あわせて読みたい】引っ越しでネット回線はどうする?手続きの流れやタイミングも解説

5. 固定電話の移転手続き

固定電話を利用している場合は、忘れずに移転手続きをおこないましょう。引っ越し先の地域によっては電話番号が変更になる場合があります。詳細については、ご利用中の各サービスの公式サイトまたはコールセンターにてご確認ください。

6. 子どもの転園・転校の手続き

子どもがいるご家庭では、転園・転校の手続きが必要です。

| 保育園・幼稚園 | 退園手続き転入申請 |

| 小学校・中学校 | 在学証明書・教科書給付証明書の受け取り転入学通知書の受け取り |

| 高校 | 転校希望先に確認 |

保育園・幼稚園の場合は、退園手続きと引っ越し先での転入手続きが必要です。入園の際は定員に空きがあるかを確認のうえ、転入申請をおこないましょう。

なお、園によっては入園に際し「健康状況申告書」や「年間給与証明書」などの書類が必要です。地域によっても異なるので、あらかじめ確認してください。

小学校・中学校の場合は、転校前に学校から「在学証明書」「教科書給付証明書」などの書類をもらいましょう。また、役所からは「転入学通知書」をもらう必要があります。なお、地域によって手続きが異なるため、詳しくは各学校に確認してください。公立校であれば役所の公式サイトで確認できる場合もあります。

一方、高校の場合は、義務教育ではないため必ず転校できるわけではありません。そのため、引っ越し前に希望する高校に転校できるかどうかの確認が必要です。転校できることが確認できたら、転校を希望する高校の定めにしたがって準備を進めましょう。

引っ越し2週間前までにやること

引っ越し2週間前までには、以下の準備を済ませておきましょう。

これらを早めに準備しておくことで、引っ越し当日に余裕をもって動けるようになるでしょう。ここからは、それぞれのタスクについて解説します。

1. 梱包資材の準備

引っ越しの荷造りには、以下のような梱包資材が必要です。

- 段ボール

- ガムテープ

- 油性ペン

- 気泡入り緩衝材(プチプチ)

- 養生テープ

荷物の量や内容に合わせて梱包資材を準備します。引っ越し業者によっては段ボールなどを無料で提供してくれる場合があります。詳細については、引っ越し業者に確認しておきましょう。

【あわせて読みたい】引っ越しの段ボールサイズ・枚数一覧!調達方法や注意点も紹介

2. 不用品・粗大ごみの処分

新居で必要のない不用品や粗大ごみは、早めに処分しておきましょう。あらかじめ処分しておけば、引っ越し当日の動きがスムーズです。

不用品を処分する方法は以下のようにいくつかあります。

- リサイクルショップで売る

- オークションで売る

- 自治体で回収してもらう

- 知人に譲る

粗大ごみの回収については自治体によってルールが異なります。詳細については、各自治体のホームページをご確認ください。

【あわせて読みたい】引っ越しで家具処分する9つの方法!運べないときの対処法や注意点も解説

3. 新居のレイアウト確認

新居のレイアウトを事前に考えておくと、当日の家具や家電の配置がスムーズです。新居のレイアウトを考える際は、以下のポイントに注意しましょう。

- 新居の間取り・寸法を確認する

- コンセントの位置を確認する

- 家具・家電のサイズを測る

- 生活導線・家事動線を確保する

特にコンセントの数やレイアウトは、設置できる家電の形状や数に大きく関わるので要チェックです。

引っ越し1週間前までにやること

引っ越し1週間前までにやるべきことは以下の通りです。

上記のタスクは重要度の高いものばかりなので、忘れずにおこないましょう。ここからは、それぞれのタスクについて解説します。

1. 転居届・転出届の提出

引っ越しで住所が変わる際は、必ず役所へ転居届または転出届を提出しなければなりません。提出する書類は、どのエリアに引っ越しをするのかによって異なります。

| 同じ市区町村に引っ越しする場合 | 転居届を提出する |

| 異なる市区町村に引っ越しする場合 | 転出届を提出し、転出証明書を受け取る |

転出証明書とは、旧居とは異なる市区町村に引っ越すのに必要な証明書のことです。基本的には必要な書類ですが、マイナンバーカードを引っ越し先の役所で提示するのであれば必要ありません。

なお、転居届・転出届を提出する際は、本人確認書類などが必要です。詳細については、お住まいの自治体の公式サイトをご確認ください。

【あわせて読みたい】転出届の提出時期はいつからいつまで?手続き方法や提出時の注意点も解説

2. 国民健康保険の手続き

国民健康保険に加入している方は、国民健康保険の手続きが必要です。国民健康保険とは、自営業の方や年金受給者が加入している保険のことです。

ただし、引っ越しするエリアによって以下のように手続きが異なります。

| 同じ市区町村に引っ越しする場合 | 引っ越し前の手続き不要 |

| 異なる市区町村に引っ越しする場合 | 資格喪失手続きをおこなう |

同じ市区町村に引っ越しする場合は、引っ越し前に手続きする必要はありません。引っ越し先の近くにある役所で住所変更をおこないましょう。

一方、異なる市区町村に引っ越しする場合は、「資格喪失手続き」をおこないます。資格喪失手続きをしないと引っ越し先で加入手続きができないので注意してください。

3. 使用頻度が低いものの荷造り

引っ越し当日まで使用しないものは、1週間前までに荷造りしておきましょう。引っ越し前日にもやることはたくさんあるため、準備しておけば当日慌てることがなくなるでしょう。

特に、以下のようなものは先に荷造りしておくことをおすすめします。

- シーズンオフの衣類・冷暖房機器

- 写真・手紙・アルバム

- 読んでいない本

上記以外にも、最近使用していないものから段ボールに詰めていきましょう。

【あわせて読みたい】引っ越しの荷造りのコツと順番!アイデアやいつから始めるべきかも解説

4. 電気の手続き

引っ越しする際は、旧居で利用している電気の停止手続きが必要です。停止の連絡は、電話や問い合わせフォームからおこないましょう。なお、問い合わせの際にはお客さま番号が必要になるケースがあります。ご自身の番号については、検針票やマイページを確認してください。

新居で利用する電気の開始の手続きは、事前に電話やインターネットでおこないましょう。スマートメーターの場合は遠隔で利用開始の操作ができますが、当日開通できるかどうかは電力会社によって異なります。場合によっては当日開通ができないこともあるので、早めに申し込みましょう。

特に、エコキュートのような電気給湯機を利用する場合は、入居の前日に通電しておかないと当日にお湯が使えないケースもあるので、注意が必要です。

【あわせて読みたい】引っ越し時の電気・ガス・水道の手続きはいつまでにすべき?当日も可能かも解説

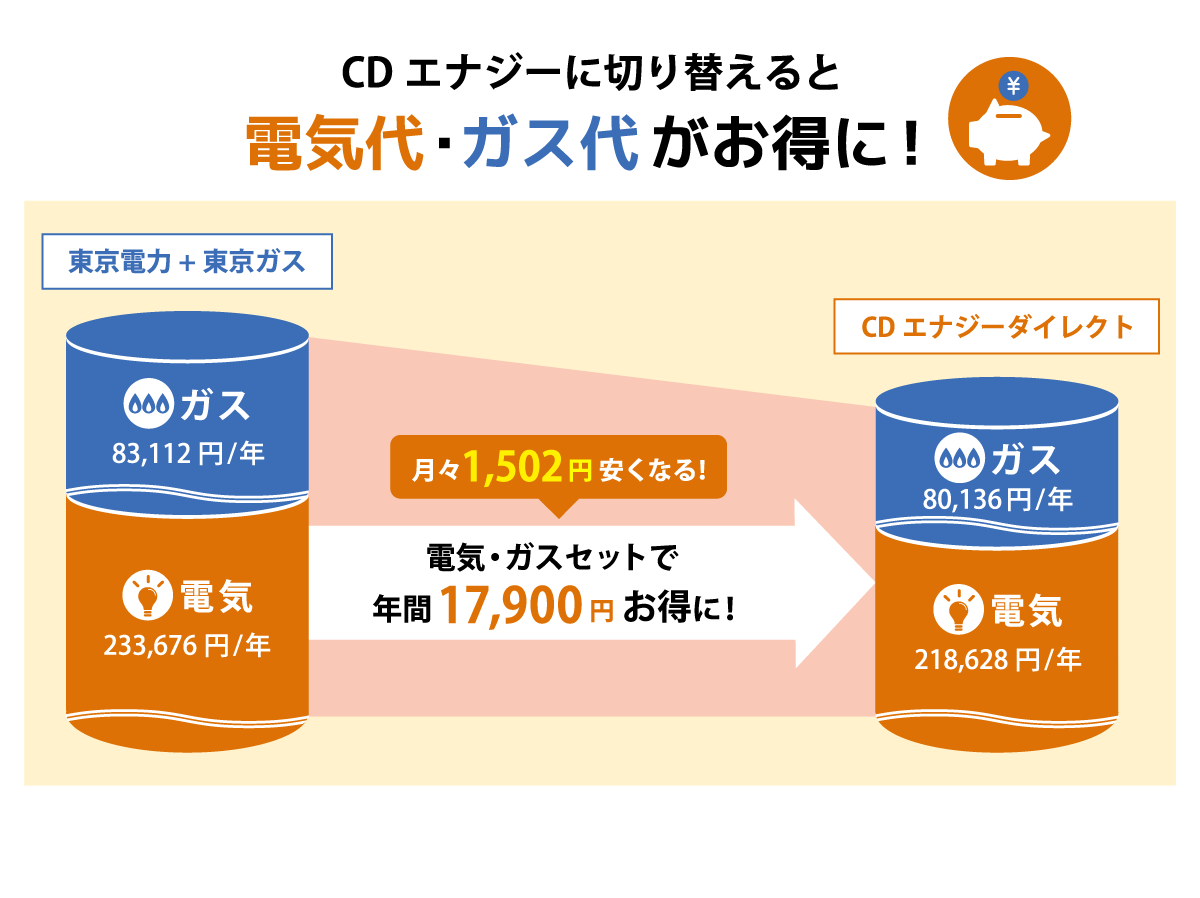

引っ越し後の電気・ガスはお決まりですか?

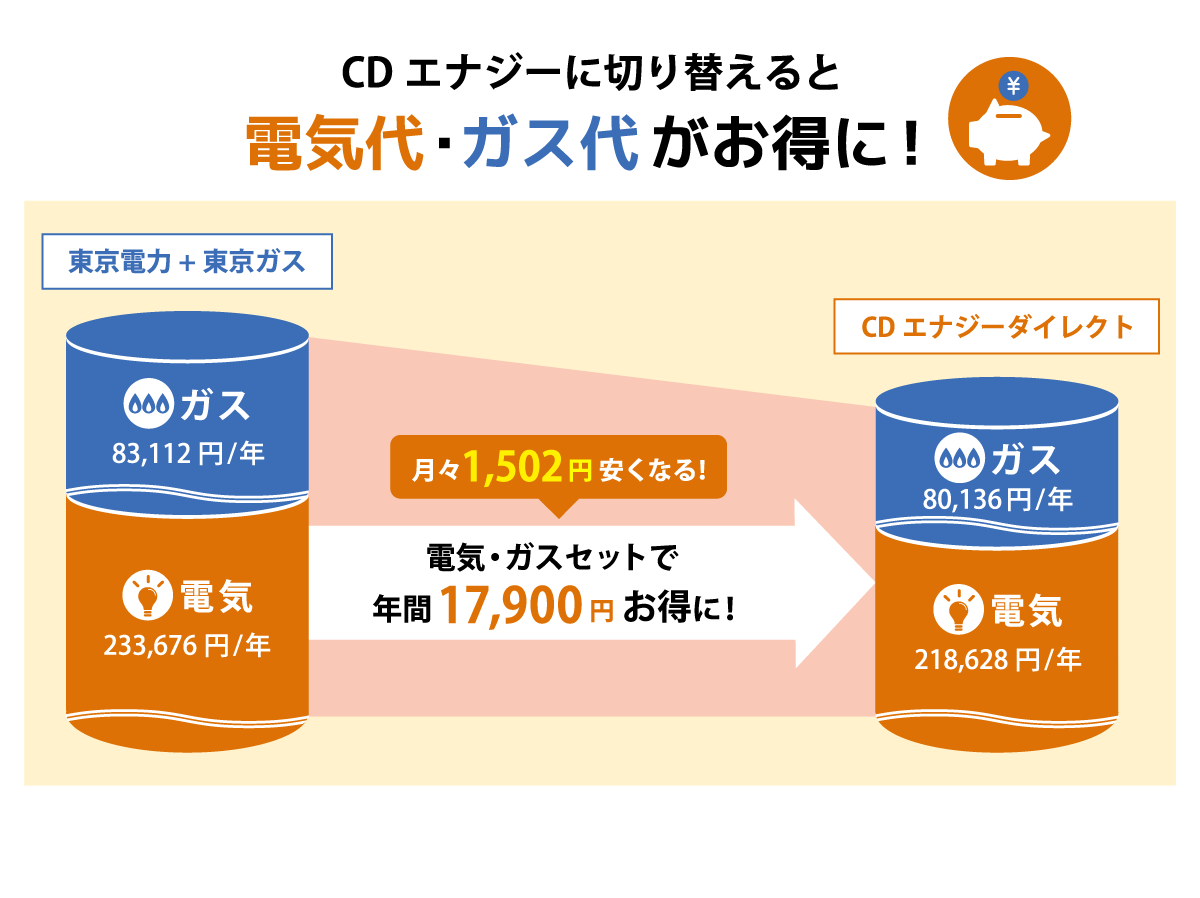

引っ越しは電気・ガス会社を切り替えるのに絶好のタイミングです。2016年4月に電気、2017年4月に都市ガスの小売り販売が自由化されたことで、電気・ガス会社を自由に選べるようになりました。CDエナジーに切り替えると、電気代・ガス代が年間17,900円お得になります。関東圏に引っ越しの方は、ぜひ切り替えを検討してみてはいかがでしょうか?

※おトク額は、4人家族のモデル使用量(電気40A 500kWh/月、ガス45㎥/月)をもとに東京電力エナジーパートナー「従量電灯B」、東京ガス「一般料金」の適用単価とCDエナジー「ファミリーでんき」「ベーシックガス」の料金を算定し、比較しています。

※消費税相当額を含み、燃料費・原料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を含まず、ガスセット割を適用した金額の比較。年間おトク額は電気・ガスそれぞれを100円未満で切り捨てた額を合計しています。

※実際の電気・ガス料金には毎月燃料費・原料費調整額が加味され、使用状況によりおトク額は変動します。

※CDエナジーの電気・ガス料金は、燃料費・原料費調整単価に上限がありません。一方、東京電力エナジーパートナー「従量電灯B」、東京ガス「一般料金」には燃料費・原料費調整単価に上限があるため、燃料・原料価格の高騰により上限を超えた場合、燃料費・原燃料費調整額により、CDエナジーの電気・ガス料金が割高になる場合があります。

\ お申し込みはこちらから! /

5. ガスの手続き

引っ越しの1週間前までに、ガスの使用停止手続きが必要です。連絡は利用中のガス会社に電話、またはインターネットでおこないましょう。なお、問い合わせの際にはお客さま番号が必要になるケースがあるため、ご自身の番号については検針票またはマイページをご確認ください。

ガス会社によっては最低契約期間が設定されている場合があり、期間内で解約すると解約金が発生することもあります。解約の際は、あらかじめ契約書や公式サイトに掲載されている約款を確認しましょう。

引っ越し先で利用するガスについては、新居の管轄のガス会社に利用開始の連絡をします。ガスの場合は開栓の立ち会いが必要になるため、必ず事前連絡が必要です。

6. 水道の手続き

引っ越しの1週間前までには、旧居の水道の使用停止手続きをおこないましょう。管轄の水道局に電話もしくはインターネットで連絡できます。なお、問い合わせの際にはお客さま番号が必要になるケースがあるため、ご自身の番号については検針票をご確認ください。

新居で使用する水道については、インターネットから申し込めます。詳細については管轄の水道局の公式サイトをご確認ください。

7. 郵便物の転送届の提出

郵便物の転送届を提出すると、転居・転送サービスを利用できます。転居・転送サービスとは、旧居の住所に届いた郵便物を新居に転送してくれる無料のサービスです。手続きは近くの郵便局、またはインターネットからできます。

ただし、転送期間は届出日から1年間となっています。確実に受け取るためにも、ネット通販などのサービスに登録している住所は早めに変更するようにしましょう。

【あわせて読みたい】郵便局の転居・転送サービスとは?転居届の提出と注意点などを解説

8. 冷蔵庫の水抜き

冷蔵庫を業者に運んでもらう際は、冷蔵庫の水抜きが必要です。冷蔵庫内では食材を冷やすときに霜が発生しますが、自動霜取り機能つきの場合は霜を溶かし、水受けの容器に溜まっています。水抜きをしないまま持ち運ぶと水漏れする可能性があるため、引っ越し前には水抜きをおこないましょう。

冷蔵庫の水抜きはすぐにできるものではありません。1週間ほどかかる作業になるので、以下のような手順でおこないましょう。

| 引っ越しの1週間前 | 食材の使い切り |

| 引っ越しの2~3日前 | 製氷機能の停止・タンクの水捨て |

| 引っ越しの前日 | 庫内の清掃・水抜き |

上記のように、冷蔵庫内の食材は1週間前から前日にかけて使い切るよう計画を立てていきましょう。その間はクーラーボックスや発泡スチロールを使って食材を保存するのがおすすめです。

また、水抜きの方法は冷蔵庫のメーカーによって異なります。詳細については取扱説明書または公式サイトをご確認ください。

【あわせて読みたい】引っ越し時の冷蔵庫はどうしたらいい?電源・水抜き・運び方を解説!

引っ越し前日までにやること

引っ越し前日までには、以下のことを済ませておきましょう。

引っ越し当日は忙しいので、早めに済ませておくと安心です。ここからは、それぞれについて解説します。

1. 使用頻度の高いものの荷造り

引っ越し当日までに、使用頻度の高いものを段ボールに詰めていきましょう。たとえば以下のようなものは前日まで使用するため、前日または当日詰め込む必要があります。

- トイレットペーパー

- シャンプー・リンス・ボディーソープ

- 歯ブラシ

- 布団

- 食器

- カーテン

また、新居で使用するものも荷造りしておきましょう。具体的には、以下のような物は1つの段ボールに詰めておくと便利です。

- 着替え

- タオル

- 割りばし・紙皿・紙コップ

- ティッシュ

- ゴミ袋

ただし、以下のような貴重品は引っ越し業者では持ち運べない場合があります。

- 現金

- 預金通帳

- キャッシュカード

- 印鑑

- 有価証券

- 宝石貴金属

引っ越し業者によって規定が異なるので、あらかじめ確認しておきましょう。

【あわせて読みたい】引っ越しの荷造りのコツと順番!アイデアやいつから始めるべきかも解説

2. 家にある食品の整理

前日までになるべく食材を食べ切るようにし、余った食材はクーラーボックスや発泡スチロールを使って持ち運びましょう。ただし、夏場などはトラックの中が高温になるため、生ものを運ぶのは避けましょう。できるだけ前日までに食べきるよう計画を立ててみてください。

使いかけの調味料は、しっかりと梱包して段ボールまたはクーラーボックス・発泡スチロールに詰めましょう。キャップはきつめに締めておき、キャップの周りにラップを巻いて輪ゴムで固定します。さらに新聞紙でくるむかビニール袋に入れておけば、液だれを防止できます。

3. パソコンなどのバックアップ

万が一のことを考えて、パソコン内のデータのバックアップを取っておくと安心です。パソコンは強い衝撃を受けると破損してしまうため、最悪の場合はデータが損失する可能性もあります。なお、パソコンのバックアップ方法はメーカーによって異なりますので、公式サイトをご確認ください。

また、パソコンを梱包する前に掃除をしておくことをおすすめします。パソコンはホコリが原因で発火する場合があり、新居で接続したときにショートしてしまう可能性があります。掃除方法については、パソコンの取扱説明書または公式サイトをご確認ください。

4. 解体・組み立てが必要な家具の確認

旧居で使用している家具によっては、搬出や搬入の際に、解体や組み立てが必要になるケースがあります。あらかじめ、どの家具の解体や組み立てが必要なのかを確認しておきましょう。

なお、解体・組み立てをおこなってくれるかどうかは引っ越し業者によって異なります。ほかにも、業者によっては依頼できる家具とそうでない家具もあります。見積もりの段階で確認しておくと、当日の動きが把握しやすくなるでしょう。

5. 引っ越し当日の段取りの確認

引っ越し前日までに、引っ越し当日の段取りを確認しておきましょう。当日の流れを把握しておくと、スムーズに対応できます。

具体的な例としては、以下の通りです。

| 旧居でやること | 荷物の梱包・搬出 ガスの使用停止の立ち会い 電気のブレーカー 旧居の掃除・ごみ捨て 旧居の明け渡し・鍵の返却 荷物の搬入 |

| 新居でやること | 荷ほどき・整理 電気の使用開始 ガスの使用開始の立ち会い 水道の使用開始 |

詳しい内容については後述するので参考にしてください。なお、ご家庭によってはご紹介する内容以外のタスクが発生する可能性もあります。当日必要なことを洗い出し、適宜追加してみてください。

6. 挨拶用の手土産の準備

引っ越し先の近隣住民に向けて、挨拶用の手土産を準備しておきましょう。挨拶用の手土産は必須ではありませんが、手土産があることで今後のご近所づき合いが円滑になる場合もあります。

項目ごとに手土産をまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。

| 日用品・消耗品 | タオル ティッシュ トイレットペーパー |

| お菓子・お茶 | クッキー お茶 コーヒー 紅茶 |

| ギフトカード・食事券 | QUOカード ギフトカード 図書カード |

石けんや洗剤など香りや使用感で好みがわかれるものや、そばなどアレルギーの元になる食品は避けるようにしましょう。

引っ越し当日にやること

引っ越し当日は、以下のような作業が発生するでしょう。

- 荷物の梱包・搬出

- ガスの使用停止の立ち会い

- 電気のブレーカーのスイッチオフ

- 旧居の掃除・ごみ捨て

- 旧居の明け渡し・鍵の返却

- 荷物の搬入

- 荷ほどき・整理

- 電気の使用開始

- ガスの使用開始の立ち会い

- 水道の使用開始

当日に慌てないよう、事前に確認しておきましょう。ここからは、それぞれについて解説します。

1. 荷物の梱包・搬出

当日まで使用した日用品を梱包し、すべての荷物を搬出します。

なお、引っ越し業者のプランによっては、荷物の梱包から搬出まですべて依頼できる場合がありますが、基本的には立ち会いが必要です。理由は作業中のトラブルを防止するためです。また、作業スタッフがわからないこともあるので、その都度指示を出す必要もあります。

こうした理由から、引っ越し当日は作業に立ち会えるよう余裕のあるスケジュールを組んでおきましょう。

2. ガスの使用停止の立ち会い

旧居でのガスを止めるには、立ち会いが必要な場合があります。たとえば建物にオートロックがある場合や、設備の撤去が必要な際などです。また、事前に予約しておいた時間に作業員が訪問するので、ガスの使用量を確認し料金を清算しましょう。

支払方法についてはその場での現金払いや口座振替などガス会社によって異なるため、作業員の指示にしたがってください。

3. 電気のブレーカーのスイッチオフ

旧居にブレーカーがある場合は、退去前にスイッチを切るようにしましょう。電気代については、後日電力会社のスタッフが使用量の確認後、引っ越し先に振込書を送付してくれます。

ただし、管理会社または大家さんによっては電気のブレーカーを落とさないよう指示を出す場合があります。ブレーカーについて指示がない場合は、管理会社または大家さんにご確認ください。

なお、スマートメーターで通電・遮断をおこなっている場合はブレーカーがないケースもあります。

4. 旧居の掃除・ごみ捨て

旧居を出る前に、掃除やごみ捨ても忘れずにおこないましょう。特に賃貸の場合は、掃除をおこなうことで敷金の返金額が多くなる場合もあります。具体的には、以下のような箇所を掃除しましょう。

- フローリング

- 畳

- 窓ガラス

- 壁

- 天井

- 風呂場

- トイレ

掃除で発生したごみも忘れずに捨てるようにしてください。

5. 旧居の明け渡し・鍵の返却

賃貸物件の場合、旧居を出る前に管理会社の立ち会いがあります。理由は、修繕工事がおこなわれる際、その費用を貸主側と借主側のどちらが負担するのかを決めるためです。部屋の傷や汚れについて、入居前からあったのか、入居後にできたのかを聞かれるので、わかる範囲で答えましょう。

立ち会いが終わったら、その場で鍵を返却します。立ち会いがない場合は、指定された方法で返却しましょう。

6. 荷物の搬入

旧居を出発したら、トラックに積み込んだ荷物を新居へ搬入します。その際、トラックを駐車する必要があるので、引っ越し業者に駐車できる場所を伝える必要があります。駐車場所については以下の点を考慮しましょう。

- 近隣住民に迷惑にならないか

- 道幅に余裕があるか

- 人や車が頻繁に出入りする場所ではないか

引っ越し業者に搬入してもらう場合は、家具の設置場所を指定する必要があります。作業に立ち会えるよう、余裕をもってスケジュールを組んでおきましょう。

7. 荷ほどき・整理

荷物を搬入したら、段ボールの荷ほどきをおこない、荷物を整理していきます。引っ越しプランによっては業者のスタッフがおこなってくれる場合もありますが、ご自身でおこなう場合は以下の手順でおこなうとよいでしょう。

- 大きな家具を設置する

- 部屋ごとに段ボールを運ぶ

- すぐに使う物から荷ほどきする

必ずしもすべての段ボールを当日中に荷ほどきする必要はありません。緊急性の高いものからおこないましょう。

8. 電気の使用開始

新居に到着したら、ブレーカーがあるか確認してください。ブレーカーがある場合、スイッチを上げると電気を使用できます。

スマートメーターになっている場合は遠隔操作で供給開始される仕組みのため、ブレーカーの操作は不要です。ただし、事前申し込みが必要となるため、「引っ越し1週間前までにやること」の章でもお伝えしたように、新居で使用する電気の手続きは事前におこないましょう。

9. ガスの使用開始の立ち会い

新居でガスを使用するには、開始の際に必ず立ち会いが必要です。開栓作業では、ガス漏れの有無や警報装置の作動確認、安全点検などがおこなわれます。点検の際に問題がなければ、ガスの使用が可能です。

10. 水道の使用開始

水道は立ち会いなどは不要で、そのまま使用できます。事前連絡なしでも水自体は出る場合がありますが、事前に連絡して手続きを済ませておくと安心です。無断使用で罰せられるなどのトラブルに発展させないためにも、事前に手続きをおこないましょう。

引っ越し後にやること

引っ越し後には、以下の作業などが発生するでしょう。

荷物の搬入だけでも疲れてしまうかもしれませんが、上記の手続きも重要なので忘れずにおこないましょう。ここからは、それぞれについて解説します。

1. 引っ越しの挨拶

引っ越しが終わったら、手土産を持って新居のご近所に挨拶しに行きましょう。時間帯は食事中を避け、なるべく午後から夕方に行くのがベストです。

1軒家に引っ越した場合は、向こう3軒両隣に挨拶するのが理想です。具体的には、自宅の向かい側3軒と、左右2軒が対象となります。

マンションの場合は、上下左右の部屋へ挨拶しましょう。集合住宅の場合は騒音トラブルが起こりやすく、上下左右の部屋に迷惑がかかってしまうかもしれません。

もし挨拶に行っても留守だった場合は、数日後に改めて訪問してみましょう。それでも挨拶できなかった場合は、手紙を添えて渡す方法も有効です。

【あわせて読みたい】引っ越しの挨拶はどうする?粗品や予算、マナーがわからない方必見!

2. 転居届・転入届の提出

引っ越し先の役所で、必ず転居届・転入届を提出しましょう。必要な書類は引っ越し先によって以下のように異なります。

| 同じ市区町村に引っ越しする場合 | 転居届を提出する |

| 異なる市区町村に引っ越しする場合 | 転出証明書・転入届を提出する |

同じ市区町村に引っ越しする場合は、引っ越し先の近くにある役所で転居届を提出します。ただし、引っ越し前に転居届を提出している場合は不要です。

一方、異なる市区町村に引っ越しする場合は、転出証明書と転入届を提出します。転出証明書は引っ越し元の役所から受け取ってください。

なお、転居届・転入届を提出する際は、本人確認書類などが必要です。詳細については、お住まいの自治体の公式サイトをご確認ください。

【あわせて読みたい】引っ越しに伴う住民票の移し方|必要なものやタイミングについて解説

【あわせて読みたい】転入届に必要なものは?家族や本人以外が提出する場合についても解説

3. 運転免許証の住所変更

運転免許証を持っている方は、忘れずに住所変更をおこないましょう。住所変更は、新居の管轄の警察署や運転免許センター、運転免許試験場の窓口で、備えつけの「運転免許証記載事項変更届」と「新住所および本人確認書類」を提出するだけで大丈夫です。

運転免許証の住所変更で必要な書類は、以下の通りです。

- 運転免許証

- 新居の住所が確認できる書類(マイナンバーカード・住民票など)

なお、地域によっては印鑑や申請写真が必要になる場合もあります。詳細については、新居の自治体のホームページをご確認ください。

【あわせて読みたい】引っ越しをしたら車庫証明の手続きを忘れずに!必要書類や期限も解説

4. マイナンバーカードの住所変更

マイナンバーカードや通知カードは、役所での住所変更が必要です。マイナンバー自体は変更しませんが、カードに新住所を記載する必要があるため、必ず手続きをおこないましょう。なお、マイナンバーカードの住所変更は、転入届を提出する際におこなうとスムーズです。

【あわせて読みたい】引っ越し時の住所変更手続き一覧!免許証・マイナンバーのやり方も紹介

5. 国民健康保険・国民年金の住所変更

国民健康保険をご利用の方は、必ず住所変更をおこないましょう。なお、手続きは引っ越ししたエリアによって以下のように異なります。

| 同じ市区町村に引っ越しする場合 | 住所変更をおこなう |

| 異なる市区町村に引っ越しする場合 | 加入手続きをおこなう |

同じ市区町村に引っ越しする場合は、住所変更をおこないます。なお、引っ越し前の手続きは不要です。

一方、異なる市区町村に引っ越す場合は、引っ越し元で資格喪失の手続きをおこなったうえ、引っ越し先で加入手続きをおこなう必要があります。

なお、国民年金についてはマイナンバーと基礎年金番号が結びついている場合、手続きは不要です。マイナンバーと基礎年金番号が結びついているかどうかは、年金事務所またはねんきんネットから確認できます。

マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない場合は、以下の届け出を提出しましょう。

| 国民年金第1号被保険者 | 市区役所または町村役場にて変更届を提出 |

| 国民年金第3号被保険者 | 配偶者の勤務先の事業主へ、被保険者の住所変更届を提出 |

| 健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険の加入者 | 事業主への申し出 |

なお、健康保険(協会けんぽ)または厚生年金保険に加入している方は、事業主が手続きをおこないます。

6. 各種サービスの住所変更

上記以外にも、以下のようなサービスで住所変更が必要です。

- クレジットカード

- 銀行口座

- 携帯電話

- 通販サイト

- ペットの登録

各種サービスの住所変更は、できるだけ早くおこないましょう。詳細については、ご利用中のサービスの公式サイトをご確認ください。

7. 子どもの転園・転校の手続き

子どもがいる場合は、転園や転校の手続きをおこないましょう。

| 保育園・幼稚園 | 入園願書・在園証明書・住民票の提出 |

| 小学校・中学校 | 在学証明書・教科書給付証明書・転入学通知書の提出 |

| 高校 | 転校希望先に確認 |

幼稚園・保育園の場合は、転園先に入園願書や在園証明書、住民票などの書類を提出します。必要な書類はそれぞれ異なるので、転園先に確認しましょう。

小学校・中学校の場合は、引っ越し元の学校や役所から受け取った在学証明書・教科書給付証明書・転入学通知書を提出します。

なお、高校は学校によって提出書類や手続き方法が異なります。必ず事前に学校へ確認しましょう。

引っ越しのやることチェックリスト

引っ越しの前後でやることをまとめました。

初めての引っ越しでもわかりやすいようにまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。

こちらの表を印刷すれば、チェックリストになります。引っ越しの準備の際は、ぜひご活用ください。

引っ越しの手続き・手順に関するよくある質問

最後に、引っ越しの手続き・手順に関するよくある質問にお答えします。

あらかじめ疑問を解消しておくことで、引っ越し作業をスムーズに進められるでしょう。ぜひこちらも参考にしてみてください。

1. 引っ越しの見積もりの相場はどれくらい?

引っ越しの費用相場は、時期や人数によって異なります。

| 世帯人数 | 通常期(5~2月)の全平均 | 繁忙期(3~4月)の全平均 |

|---|---|---|

| 単身(荷物少ない) | 34,560円 | 52,000円 |

| 単身(荷物多い) | 42,000円 | 70,000円 |

| 2人家族 | 70,000円 | 100,000円 |

| 3人家族 | 76,000円 | 119,900円 |

| 4人家族 | 80,000円 | 130,000円 |

| 5人家族以上 | 81,000円 | - |

詳細はこちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてお読みください。

【あわせて読みたい】引っ越しの費用相場はいくら?繁忙期や金額を抑える方法も紹介

2. 引っ越しに関する役所手続きの順番は?

引っ越しに関する役所の各種手続きは、以下の順でおこなうとよいでしょう。

- 転居届・転出届の提出

- 国民健康保険の手続き

- 転入届の提出

- 運転免許証の住所変更

- マイナンバーカードの住所変更

- 国民健康保険・国民年金の住所変更

3. 引っ越しの見積もりのやり方は?

引っ越しの見積もりをもらう際は、引っ越し業者に連絡します。引っ越し業者によって異なりますが、自宅に来て荷物の量を確認する訪問見積もりの場合は、以下のような流れになります。

- 引っ越し業者に連絡する

- 訪問日を決定する

- 担当者が自宅に来る

- 荷物の量を確認する

- 引っ越しの日程・作業内容を確認する

- 希望のスケジュールで作業員を配置できるか確認する

- 「標準引越運送約款」を確認する

- 引っ越し会社に内容を確認する

- 見積もりを提示する

- 段ボールを受け取る

4. 引っ越しの荷造りの順番は?

引っ越しの荷造りは、使用頻度の低いものから順に詰めていきましょう。荷造りの際のポイントは、以下の通りです。

- 部屋をブロック別に分割する

- 分割した部屋をさらに分割する

- 使う予定がないものから順番に梱包する

- 引っ越し当日または前日に残りの荷物を梱包する

荷造りについてはこちらの記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。

【あわせて読みたい】引っ越しの荷造りのコツと順番!アイデアやいつから始めるべきかも解説

5. 引っ越しの荷造りはいつからすればいい?

余裕をもって準備したい場合は、おおむね3週間前から取りかかりましょう。引っ越し作業は荷造り以外にも、各種手続きなどさまざまな作業が発生します。早めに始めることで、当日慌てずに進められます。

引っ越しの手順は「やることリスト」でチェックしよう

大がかりな作業や、事前準備が多い引っ越しは、まさに一大イベントです。中には、やることが多くて、不安に感じる方もいるかもしれません。何をいつまでにすべきかをリスト化することで、頭の中が整理できるようになるでしょう。

引っ越し作業の中でも大切なものは、ライフラインをはじめとした各種手続きです。たとえば生活するうえで必要な電気・ガス・水道の手続きは、万全な準備をしておくことでトラブルを回避できるでしょう。

また、転出届や転入届の提出もスケジュールに組み込んでおくことで、抜け漏れ防止につながります。これから引っ越しの準備をおこなう方は、ぜひこの記事でご紹介したリストを参考にしてみてください。

引っ越し後の電気・ガスはお決まりですか?

引っ越しは電気・ガス会社を切り替えるのに絶好のタイミングです。2016年4月に電気、2017年4月に都市ガスの小売り販売が自由化されたことで、電気・ガス会社を自由に選べるようになりました。CDエナジーに切り替えると、電気代・ガス代が年間17,900円お得になります。関東圏に引っ越しの方は、ぜひ切り替えを検討してみてはいかがでしょうか?

※おトク額は、4人家族のモデル使用量(電気40A 500kWh/月、ガス45㎥/月)をもとに東京電力エナジーパートナー「従量電灯B」、東京ガス「一般料金」の適用単価とCDエナジー「ファミリーでんき」「ベーシックガス」の料金を算定し、比較しています。

※消費税相当額を含み、燃料費・原料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を含まず、ガスセット割を適用した金額の比較。年間おトク額は電気・ガスそれぞれを100円未満で切り捨てた額を合計しています。

※実際の電気・ガス料金には毎月燃料費・原料費調整額が加味され、使用状況によりおトク額は変動します。

※CDエナジーの電気・ガス料金は、燃料費・原料費調整単価に上限がありません。一方、東京電力エナジーパートナー「従量電灯B」、東京ガス「一般料金」には燃料費・原料費調整単価に上限があるため、燃料・原料価格の高騰により上限を超えた場合、燃料費・原燃料費調整額により、CDエナジーの電気・ガス料金が割高になる場合があります。

\ お申し込みはこちらから! /

※この記事の内容は公開日時点の情報です。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。