「引っ越しの荷造りは何から始めたらいい?」

「荷物の種類別に梱包方法を教えてほしい」

「引っ越しの荷造りはいつから始めるべき?」

引っ越しを予定している方の中には、このようなお悩みを持つ方もいるのではないでしょうか。

引っ越しの荷造りは、引っ越し日の1週間前を目安に始めるのがおすすめです。部屋をブロック別に分割して、使う予定がないものから順番に梱包を進めましょう。

この記事では、引っ越しの荷造りの手順や梱包方法について解説します。ほかにも、荷造りのコツや注意点、引っ越し費用の節約方法についても触れています。

記事を読むことで、荷造りに必要な準備物を把握しつつ、荷物を効率的に梱包できるようになるでしょう。引っ越しの荷造りについて詳しく知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

- 引っ越しの荷造りを無駄なく進める順番とコツ

- 1. 部屋をブロック別に分割する

- 2. 分割した部屋グループをさらに分割する

- 3. 使う予定がないものから順番に梱包する

- 4. よく使うものは引っ越し当日または前日に梱包する

- 引っ越しの荷造りで必要な道具や資材

- 引っ越しの荷造りで必要な道具

- 引っ越しの荷造りで必要な資材

- 種類別にみる荷造りする際のポイント

- 1. 食器

- 2. 家電

- 3. 衣類

- 4. 本

- 5. 小物・雑貨

- 6. 靴

- 7. そのほかの家具・家電

- 引っ越しの荷造り開始は1週間前が目安

- 引っ越しの荷造りが終わらないと追加料金が生じる恐れあり

- 引っ越しの荷造りをする際の注意点

- 注意点1. 貴重品は梱包しない

- 注意点2. 粗大ごみは早めに処分する

- 注意点3. 家電によっては水抜き作業をおこなう

- 引っ越しの荷造りでのポイントとアイデア

- 1. 玄関から遠い部屋の荷造りから進める

- 2. 引っ越し後にすぐ使うものはまとめて梱包する

- 3. 引っ越し先の部屋をイメージして荷造りする

- 引っ越しの費用を節約する3つのポイント

- ポイント1. 引っ越し業者に依頼する荷物の量を少なくする

- ポイント2. 引っ越しの時期や日時に気をつける

- ポイント3. 複数の引っ越し業者の見積もりで料金を比較する

- 荷造りを含めた引っ越しのやることチェックリスト

- 荷造りを素早く終わらせて引っ越しに備えよう

引っ越しの荷造りを無駄なく進める順番とコツ

いざ引っ越しの荷造りを始めるとなっても、何から手をつければよいのかよくわからない方もいるでしょう。引っ越しの荷造りを無駄なく進める手順とコツは以下の通りです。

それぞれの手順内容について詳しく解説します。

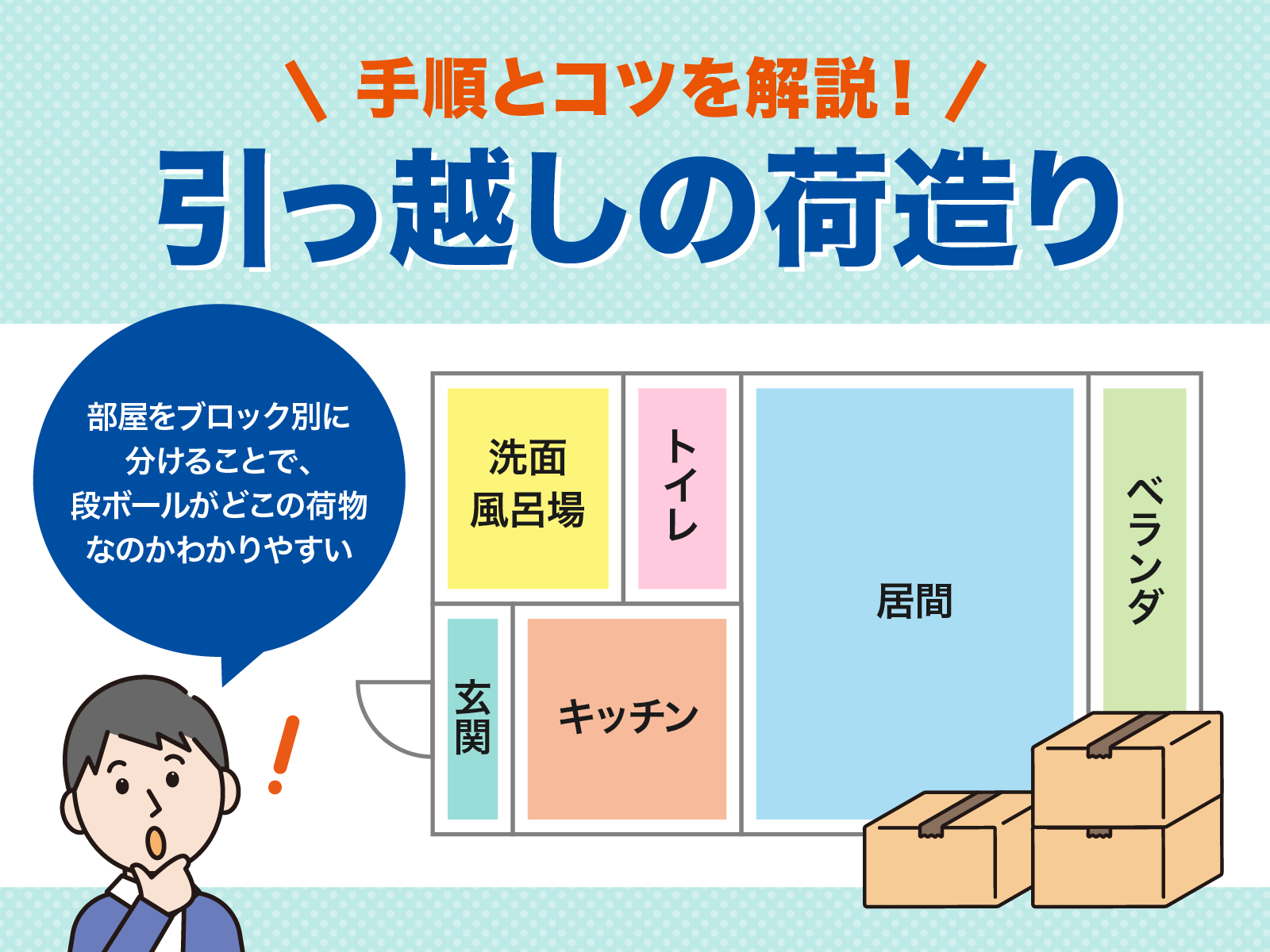

1. 部屋をブロック別に分割する

まずは、引っ越しの際に荷造りする部屋をブロック別に分割しましょう。部屋をブロック別に分けることで、荷造りした際の段ボールがどこの荷物なのかわかりやすくできます。

たとえば、ワンルームで一人暮らししている場合は以下のように分けられます。

- 居間

- キッチン

- トイレ

- 洗面・風呂場

- 玄関

- ベランダ

2LDKなど複数の部屋がある場合は、上記にリビングや寝室などが追加されます。位置関係や日常での利用状況を踏まえて、部屋を分割してください。

2. 分割した部屋グループをさらに分割する

部屋をブロック別に分割してもなお、何から手をつけてよいかの判断が難しい場合は、分割した部屋グループをさらに分割しましょう。クローゼットなどの収納や引っ越し後のレイアウト、配置する荷物などで分類することをおすすめします。

たとえば、ワンルームの場合は以下のように分けられます。

- ベッド

- テレビ・ソファ

- クローゼット

引っ越した後の荷ほどきのしやすさを考慮したうえでグループ分けをして、荷物の梱包を進めましょう。

3. 使う予定がないものから順番に梱包する

部屋をグループ別に分割したら、引っ越しまで使う予定がないものから順番に段ボールに詰め始めましょう。できることからコツコツ進めることで、引っ越し間際に「荷造りがまったく終わらない」と焦る事態を防げます。

早い段階で荷造りして問題のない荷物の例は、以下の通りです。

- シーズンオフの洋服

- ベッド下などで収納されている小物

- 買い置きした洗剤や柔軟剤、日用品

- 来客用のグラスや使用頻度の少ない食器

荷物を詰め終えた段ボールには「部屋ブロック」「グループ」「荷物名」の3点を記載しておくことをおすすめします。たとえば「洋室・クローゼット・洋服」のように記載しておくことで、引っ越し後の荷物整理を効率的に進められるでしょう。

4. よく使うものは引っ越し当日または前日に梱包する

毎日使う食器や衣類などの日用品は、引っ越しの前日や当日に梱包しましょう。

早い段階で段ボールに詰めると、引っ越し当日までに必要になり、段ボールの山の中から探さなければならなくなることも。早めに段ボールに詰める場合、引っ越し直前に使うことも考慮して段ボールの封はせず、引っ越し当日に封をすることをおすすめします。

また、引っ越し当日は思いがけず残っていた荷物が部屋から出てくる可能性があります。そのため、段ボールは余裕をもって用意しておきましょう。

引っ越し後の電気・ガスはお決まりですか?

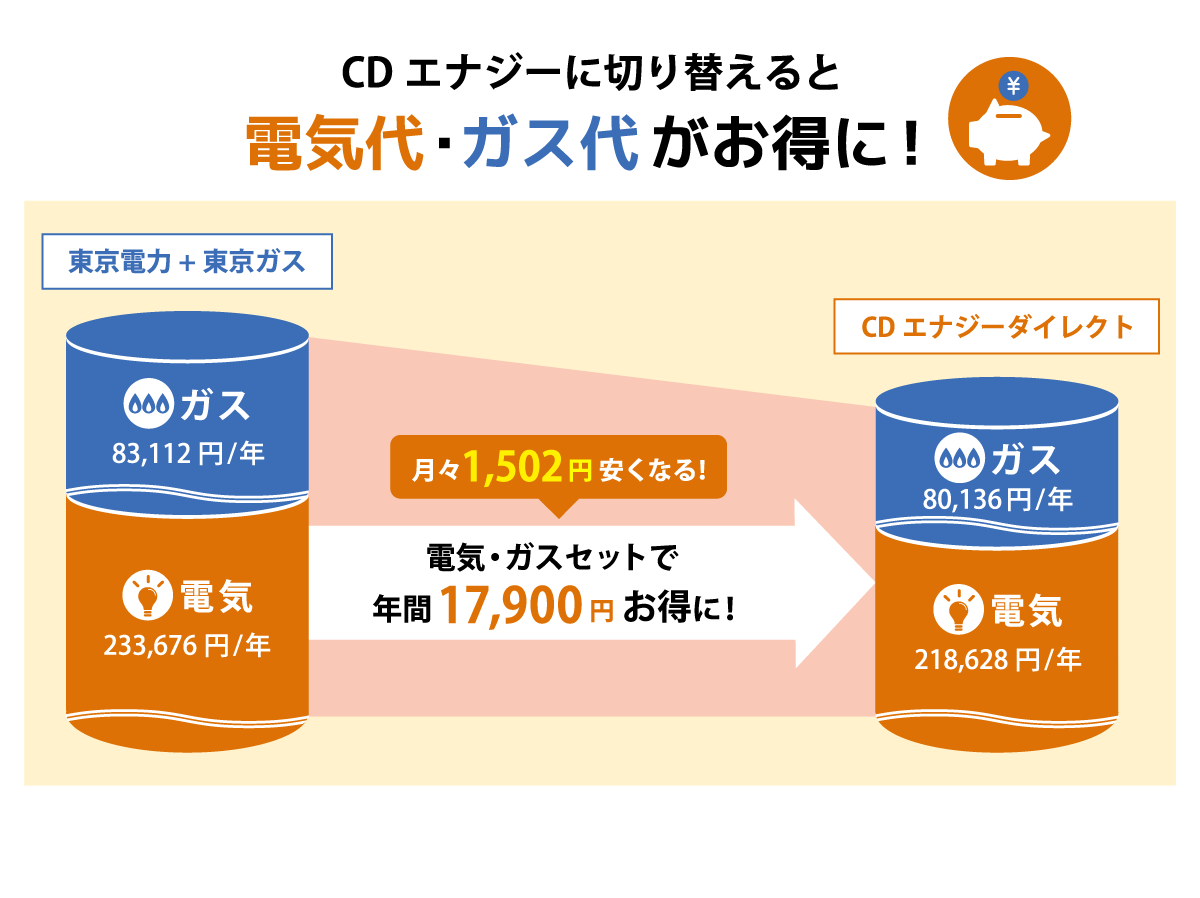

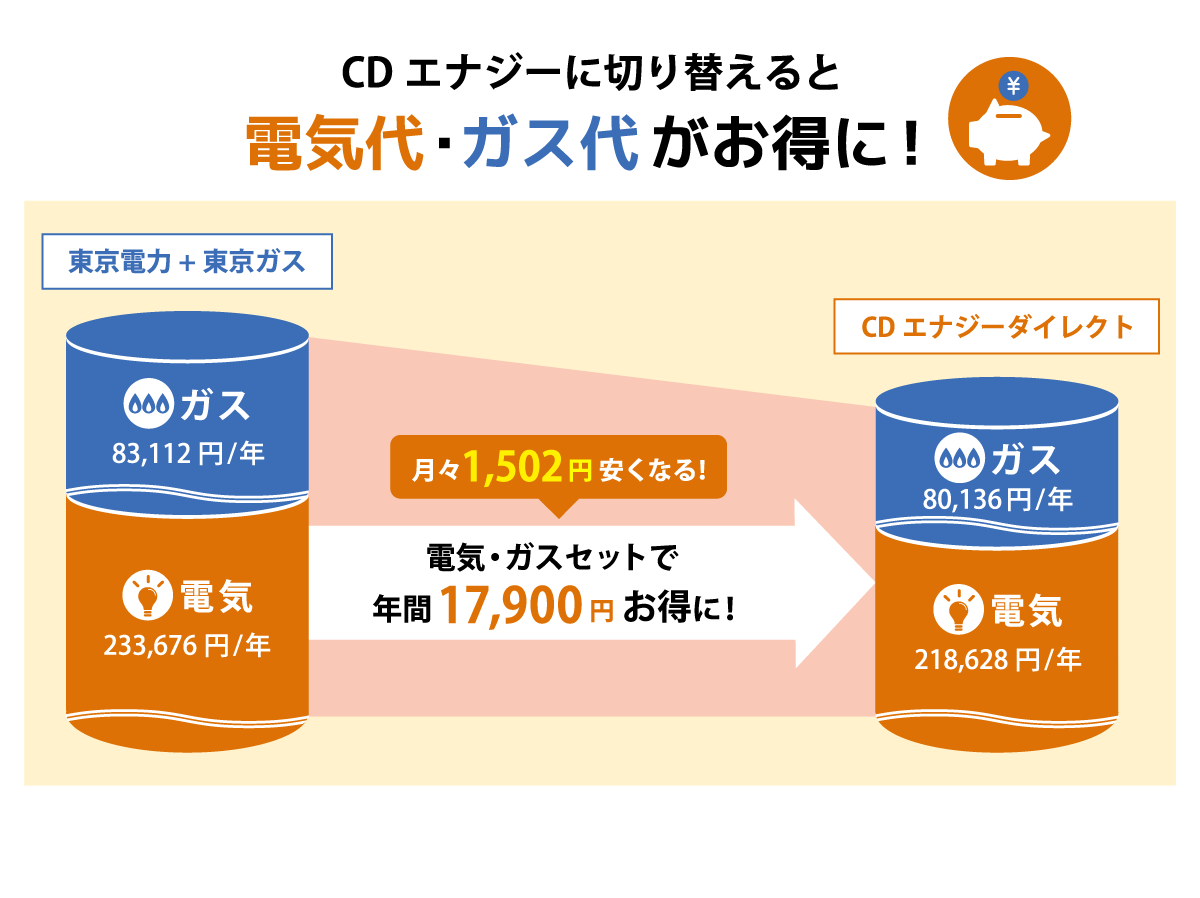

引っ越しは電気・ガス会社を切り替えるのに絶好のタイミングです。2016年4月に電気、2017年4月に都市ガスの小売り販売が自由化されたことで、電気・ガス会社を自由に選べるようになりました。CDエナジーに切り替えると、電気代・ガス代が年間17,900円お得になります。関東圏に引っ越しの方は、ぜひ切り替えを検討してみてはいかがでしょうか?

※おトク額は、4人家族のモデル使用量(電気40A 500kWh/月、ガス45㎥/月)をもとに東京電力エナジーパートナー「従量電灯B」、東京ガス「一般料金」の適用単価とCDエナジー「ファミリーでんき」「ベーシックガス」の料金を算定し、比較しています。

※消費税相当額を含み、燃料費・原料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を含まず、ガスセット割を適用した金額の比較。年間おトク額は電気・ガスそれぞれを100円未満で切り捨てた額を合計しています。

※実際の電気・ガス料金には毎月燃料費・原料費調整額が加味され、使用状況によりおトク額は変動します。

※CDエナジーの電気・ガス料金は、燃料費・原料費調整単価に上限がありません。一方、東京電力エナジーパートナー「従量電灯B」、東京ガス「一般料金」には燃料費・原料費調整単価に上限があるため、燃料・原料価格の高騰により上限を超えた場合、燃料費・原燃料費調整額により、CDエナジーの電気・ガス料金が割高になる場合があります。

\ お申し込みはこちらから! /

引っ越しの荷造りで必要な道具や資材

引っ越しの際には、荷造りのために道具や資材を用意する必要があります。用意する際には、事前に必要な準備物をスムーズに揃えて荷造りすることが大切です。

ここでは、必要な道具と資材に分けて詳しく解説します。

引っ越しの荷造りで必要な道具

以下の表に、引っ越しの荷造りに使う道具をまとめました。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 軍手 | 荷物の梱包や段ボールの運搬時に使用する。 段ボールの角部分や書類などで手を怪我するのを防げる。 |

| クラフトテープ 布テープ(ガムテープ) | 段ボールの封をしたり荷物を固定したりする際に使用する。 段ボールの封が外れないよう粘着力が強いものがおすすめ。 |

| マーカー | 段ボールの表面に中身を記載するために使用する。 油性で太字の黒インクや赤インクなどを用意すると目立つのでおすすめ。 |

| ドライバーやカッター ハサミなどの工具・道具 | 家具の解体や組み立て時に使用する。 荷造り・荷ほどきの両方で使用できる。 ハサミは準備から段ボールの開封などでも役立つので、携帯しておくと便利。 |

| ビニールの紐 | 雑誌や本をまとめたり傘のような細長いものを束ねたりする際に使用する。 段ボールの周りに巻くと強度を補強できる。 |

引っ越しの荷造りで必要な道具は、いずれも通販やホームセンターで揃えられるものばかりです。そのため、日中のスキマ時間の中で事前に用意しておくのがよいでしょう。

引っ越しの荷造りで必要な資材

以下の表は、引っ越しの荷造りで必要な資材をまとめたものです。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 段ボール | さまざまな大きさがあるため、荷物の種類に応じて使い分けるのがよい。 引っ越し業者によっては販売やレンタルしている。 |

| 布団袋 | 布団を入れるための大きな袋。 圧縮タイプであれば布団がコンパクトになるのでおすすめ。 |

| ハンガーボックス | ハンガーにかかった洋服をそのまま梱包できる資材。 洋服をたたむ手間が省ける。 |

| 緩衝材 | 荷物を保護するために使用する資材。 衝撃に弱い荷物を包むプチプチや新聞紙などをはじめ、ハンディラップや食器用ミラーマットシートなどがある。 タオルも緩衝材として利用可能。 |

引っ越しで使える資材や緩衝材にも複数の種類があります。そのため、引っ越しの荷物量や荷物の種類にあわせて適した資材を事前に用意しましょう。

引っ越し当日や前日に思わぬ荷物が出てきた場合に備えて、段ボールは余裕をもって用意しておくことをおすすめします。

【あわせて読みたい】引っ越しの段ボールサイズ・枚数一覧!調達方法や注意点も紹介

種類別にみる荷造りする際のポイント

ここまで荷造りの手順や必要な道具、資材について解説しましたが、「荷物の種類別に荷造りのポイントを教えてほしい」といった方もいるのではないでしょうか。ここでは、以下の種類別に荷造りする際のポイントを解説していきます。

ポイントを押さえて、上手に効率よく荷造りを進めていきましょう。

1. 食器

食器は割れ物が多いため、新聞紙で包むのが基本的な梱包方法です。具体的な梱包方法については以下の表をご覧ください。

| 項目 | 梱包方法 |

|---|---|

| 皿 | 新聞紙を1枚ずつ使って包む。 お皿の縁に沿って新聞紙を折り、余った部分はお皿を裏返して包むとよい。 |

| 茶碗 | 茶碗の大きさにあわせて新聞紙を1枚にするか半分にするか判断する。 茶碗にあわせて新聞紙の角を折り込み、茶碗にフタをするように包むとよい。 |

| コップ | 新聞紙でコップを包む。 コップの側面に新聞紙を巻きつけながら余った部分を縁にあわせて折りたたむのがよい。 |

食器系の割れ物には、ほかにもワイングラスや花瓶などが挙げられます。それぞれ適した方法で梱包しましょう。

2. 家電

家電を梱包する場合、緩衝材や新聞紙を使用するのがおすすめです。もし、購入した際の箱や緩衝材があれば、そのまま利用するとスムーズに荷造りできるでしょう。

購入時の箱を捨ててしまった場合は、家電のサイズに合った段ボールを利用しても問題ありません。その場合、箱内に隙間があると移動の際に衝撃が加わりやすくなり、動作不良や破損などにつながる恐れがあります。新聞紙や緩衝材を用いて十分に隙間を埋めましょう。

また、パソコンなどの精密なデータがある機器は、事前にバックアップをとっておくことも大切です。万が一に備えておくと、安心して引っ越せるでしょう。

3. 衣類

洋服などの衣類は、シワにならないように梱包していきましょう。引っ越し業者によっては、衣類専用のボックス(ハンガーボックス)を用意してくれる場合もあります。業者に依頼する際に確認しておくとよいでしょう。

衣類専用のボックスを使用しない場合には、大きめの段ボールを用意して、オフシーズンの服から詰めていきましょう。

ほかにも、布団を荷造りする場合には、数枚の布団を重ねて上から布団袋を被せると上手に梱包できます。このとき、布団袋が傷つくのを防ぐため、割れ物などを一緒に入れないようにしてください。

4. 本

本は、できる限り小分けにして小さな段ボールに詰めていきましょう。大きな段ボールに本を詰めると、重くなって運ぶのが難しくなるためです。

1つの段ボールに詰めるのは、文庫本なら20〜30冊、漫画・雑誌なら15〜20冊が目安です。自宅に本が多い場合は荷造りに時間がかかるため、本の所有数に合わせて荷造りのタイミングを調節してください。

5. 小物・雑貨

小物・雑貨は、小さな段ボールに梱包することで、無駄なスペースができにくくなります。化粧品・雑貨などのようにグループ分けすれば、荷ほどきもしやすくなるでしょう。

歯ブラシや基礎化粧品(洗顔料・化粧水・乳液など)は、引っ越しの当日まで使用することもあるでしょう。最後に梱包し、段ボールに目印をつけて、新居ですぐ取り出せるよう工夫しておくのがポイントです。

6. 靴

靴は、梱包の前に汚れを落としておきましょう。汚れたままの靴を段ボールに入れることで、ほかの靴や荷物が汚れてしまう可能性があるためです。

まずは、汚れを落として型崩れ防止のための詰め物を入れましょう。そのあと、色移りしないよう、1足ずつ新聞紙やビニールで梱包してください。

引っ越し当日に履く靴やサンダルは、間違えて梱包しないよう注意が必要です。

7. そのほかの家具・家電

そのほかの家具・家電の梱包は、以下の表を参考にしてみてください。

| 家具・家電 | 荷造りのポイント |

|---|---|

| 照明器具 | 買った際の箱や緩衝材などが残っている場合は使用するとよい。 箱がない場合は、緩衝材で丁寧に包んで段ボールに入れ、隙間にも緩衝材を詰めて破損を防ぐ。 |

| 大型家具 | 組み立て式の家具であれば、購入時のように分解しておくと運搬しやすくなる。 部品はなくさないように、ビニール袋などでまとめておくのがよい。 |

| 棚・タンス | 棚は基本的には分解して部品をひとまとめにするのがよい。 金具などを紛失しないよう工夫が必要。 タンスは事前に衣類を取り出して運搬する。 取り出した衣類は段ごとに分類しておけば、荷ほどきの際に便利。 |

| リモコン類 | リモコン類は、小物・雑貨と同様、取り出しやすいように梱包する。 |

ただ梱包するのではなく、荷ほどきまで意識することが大切です。家具・家電ごとに適した方法で梱包し、紛失・破損などのトラブルが起きないようにしましょう。

【あわせて読みたい】引っ越し時のエアコンの移設方法は?かかる費用や処分方法も解説

【あわせて読みたい】引っ越しに伴うベッドの運搬方法|解体方法や処分方法も解説

引っ越しの荷造り開始は1週間前が目安

引っ越しの荷造りにかかる日数の目安は、1週間程度です。ただし、荷物の量や荷造りする人員によって日数が異なります。状況に応じて、遅くとも1週間前には荷造りを始めるようにしましょう。

この記事で解説したように、まずは部屋のグループ分けや使う予定のない荷物の荷造りから始めることがおすすめです。「まだ時間があるから明日からでいいや……」と後回しにすると、荷造りに使う道具がないことに気づかなかったり、時間が足りなくなったりします。

スムーズに引っ越しができるように、引っ越し日が決まったら少しずつでも荷造りの準備を始めましょう。

引っ越しの荷造りが終わらないと追加料金が生じる恐れあり

自分で荷造りして引っ越す場合、引っ越し業者の運搬作業開始前に、荷物の重量や性質にあわせて運送に適した状態にしておく必要があります。国土交通省が定めたルール(標準引越運送約款)によって、定められているためです。

運送作業の開始までに荷造りが間に合わない場合は、追加料金を支払って作業員に梱包を手伝ってもらったり、荷造りできていない荷物を自分で運んだりする必要があります。自分で運ぶ場合、荷物の量が多ければ宅配やレンタカーなどを利用する必要が出てくるかもしれません。いずれにせよ、追加で料金が生じるというわけです。

引っ越しでは業者へ支払う費用だけでなく、賃貸の初期費用や新しい家具・家電の購入費用など多くの出費があります。余計な出費を増やさないためにも、引っ越し日までに荷造りを終わらせておくことが大切です。

引っ越しの荷造りをする際の注意点

引っ越しの荷造りをする場合、注意点は以下の3つです。

それぞれの注意点について詳しく解説します。

注意点1. 貴重品は梱包しない

引っ越しの荷造りをする際、貴重品は梱包しないよう注意しましょう。国土交通省が定めたルール(標準引越運送約款)によって、財布や預金通帳、クレジットカードなどの貴重品は運送を拒絶することがある、と定められているためです。

また、火薬類や危険品、美術品や骨とう品なども同様です。特別な管理が必要なものやほかの荷物に損害を及ぼす恐れがある場合にも、引っ越し業者が拒否する可能性があります。

このほか、ノートパソコンなどの精密機器が入っている箱は外側に内容物を記載するか、業者の方に精密機器が入っている旨を伝えるとよいでしょう。

注意点2. 粗大ごみは早めに処分する

引っ越しの際に不要と判断した荷物や粗大ごみは、早めに処分することが大切です。後回しにせず、引っ越し日までに処分することでスムーズに引っ越しを進められます。

不用品を処分するには、粗大ゴミとして出すほか、ネットオークションやフリマアプリ、リサイクルショップなどを活用する方法があります。うまく売却できれば、引っ越し費用にあてられるかもしれません。

このほか、不用品回収業者への依頼でも処分は可能です。自分に適した方法で、不用品を素早く処分してください。

【あわせて読みたい】引っ越しで家具処分する9つの方法!運べないときの対処法や注意点も解説

注意点3. 家電によっては水抜き作業をおこなう

冷蔵庫や洗濯機などを運搬する場合、水抜き作業は欠かさずおこないましょう。水抜き作業は、家電の内部に溜まった水分を外に排出させる作業のことですが、水抜きを忘れると引っ越しの途中で水漏れが生じる可能性があります。

洗濯機は、給水・排水用のホースから水を抜くことが可能です。冷蔵庫は、引っ越し前日にコンセントを抜いて水受けタンクから水を抜きましょう。

事前に水抜きをして引っ越し後の家電トラブルを防いでください。

【あわせて読みたい】引っ越しに伴う洗濯機の水抜き方法|注意点や設置方法なども解説

【あわせて読みたい】引っ越し時の冷蔵庫はどうしたらいい?電源・水抜き・運び方を解説!

引っ越しの荷造りでのポイントとアイデア

引っ越しの荷造りで意識したいポイントは、以下の通りです。

荷造りは、効率的に進めるためのアイデアが大切です。ここからは、それぞれの内容について詳しく解説します。

1. 玄関から遠い部屋の荷造りから進める

荷造りは、玄関から遠い部屋から取りかかると効率よく進められます。荷造りした荷物を当日まで部屋に置く場合、遠い部屋から進めることで普段の生活での移動経路を確保しやすくなるためです。

たとえば、玄関に近い部屋から荷造りした場合、荷物が置かれて動きづらくなることで、日常生活が不便に感じる可能性があります。玄関と離れている部屋から荷造りすれば、無駄に荷物を動かしたり持ち上げたりする回数を減らせるでしょう。

2. 引っ越し後にすぐ使うものはまとめて梱包する

引っ越し後にすぐ使うものはまとめて梱包し、箱の中身を表面に記載しておくとよいでしょう。中身まで記載しておくことで、荷ほどきする際にどの段ボールに何が入っているか迷わなくなるためです。

- 食器類

- 日用品

- 基礎化粧品

- 掃除道具

- 荷ほどきに使う道具(はさみなど)

- スマートフォンの充電器

日常生活の中でよく使うものや、荷ほどきで使うものなどは、自分でわかるようにまとめておきましょう。荷ほどきのことまで考えて荷造りすることが大切です。

3. 引っ越し先の部屋をイメージして荷造りする

引っ越し先の部屋をイメージして荷造りするのも大切です。新居のどこに何を置くかイメージし、アイデアを出しておけば、必要なものをまとめて梱包できます。

たとえば、リビングにテレビやゲーム機を置くことを想定しているのであれば、梱包した機器やリモコン、オーディオ機器や配線類などをまとめておくと、荷ほどきがスムーズに進みやすくなるでしょう。

家具の配置をシミュレーションできるアプリなどもあるため、必要に応じて活用してみてください。

引っ越しの費用を節約する3つのポイント

引っ越しの費用を節約するポイントは、主に以下の3つです。

それぞれのポイントについて詳しく解説します。

ポイント1. 引っ越し業者に依頼する荷物の量を少なくする

引っ越し業者に依頼する荷物の量を少なくすると、費用の節約につながります。引っ越しトラックの台数やボックスサイズを小さくできるためです。

ただし、大型家具や家電を買い替える場合は、新規で購入する際の費用と処分にかかる費用が必要になります。その点も考慮したうえで、処分したり買い替えたりするほうがお得なようであれば、引っ越し前に処分して引っ越し業者に依頼する荷物を少なくするとよいでしょう。

ポイント2. 引っ越しの時期や日時に気をつける

引っ越し業者には、通常期(5〜1月)と繁忙期(2〜4月)があります。繁忙期の引っ越し費用は高くなりやすいため注意が必要です。また、曜日や時間帯によっても引っ越し費用が異なる場合があります。

もし、引っ越し時期にこだわりがない場合は、引っ越し費用が安い通常期に依頼しましょう。やむを得ず繁忙期に依頼する場合でも、スケジュールに余裕をもって申し込むことが大切です。

ポイント3. 複数の引っ越し業者の見積もりで料金を比較する

引っ越し業者に依頼する場合、見積もりは複数の業者でもらいましょう。複数の業者に見積もり依頼することで料金やプランの内容を比較でき、どこが自分に適しているのか判断しやすくなります。

たとえば、1つだけの業者に見積もり依頼した場合、提示された金額が安いのかどうか判断しづらいですよね。複数の業者に一括で見積もり依頼した場合、スムーズに安い業者をみつけやすくなります。

引っ越し費用には定価が定められていないため、引っ越し前に一括見積もりして依頼する業者を見つけることがおすすめです。

【あわせて読みたい】引っ越しの費用相場はいくら?繁忙期や金額を抑える方法も紹介

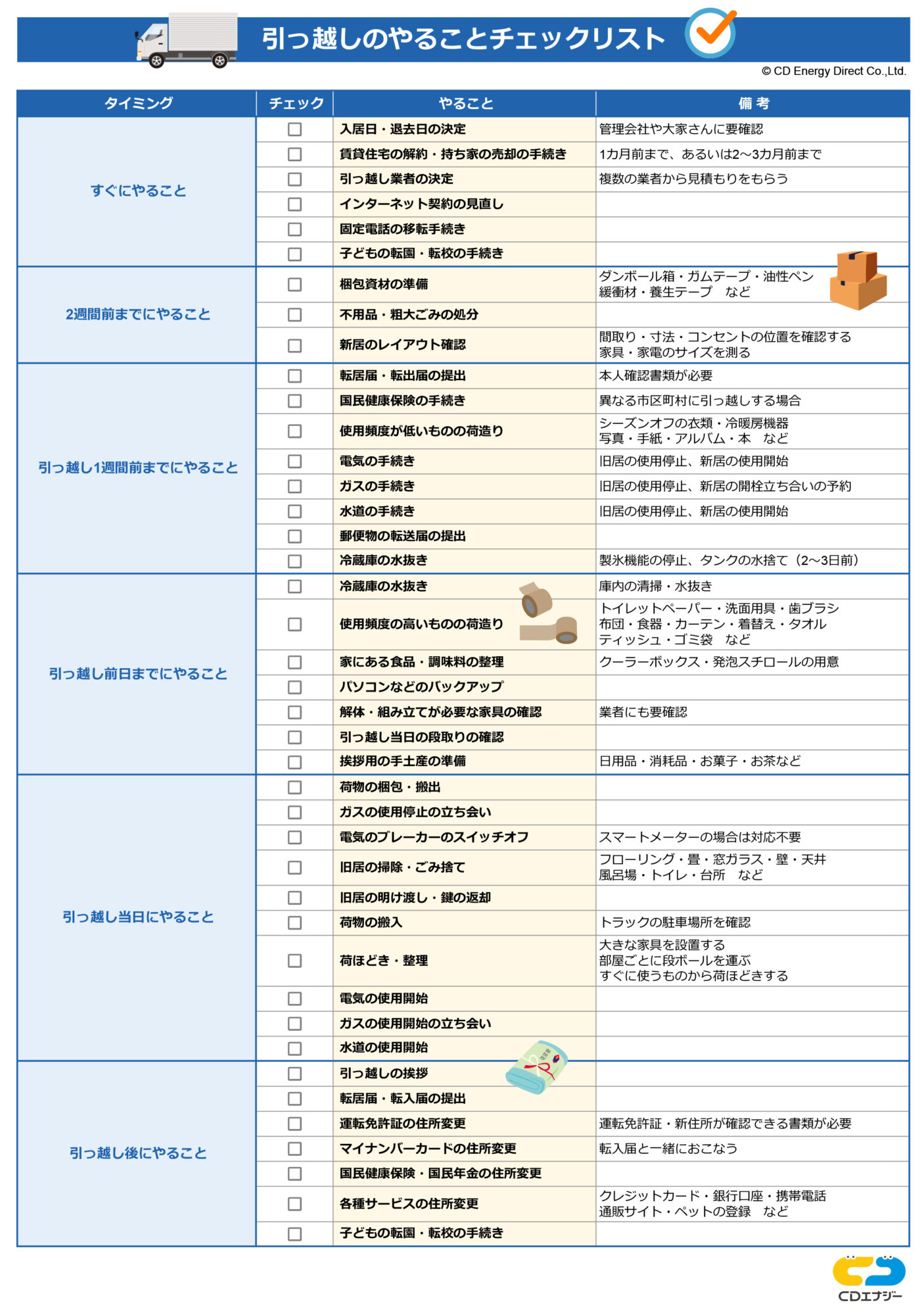

荷造りを含めた引っ越しのやることチェックリスト

荷造りを含め、「引っ越しで何をしたらよいかわからない」方もいるのではないでしょうか。引っ越しの際にやることは、以下の通りです。

こちらの表を印刷すれば、チェックリストとして使えます。効率よく引っ越しの準備を始めたい方はぜひご活用ください。

【あわせて読みたい】【引っ越しやることリスト】手順を徹底解説!マイナンバー・免許証の住所変更方法も

荷造りを素早く終わらせて引っ越しに備えよう

本記事では、引っ越しの荷造りの手順やコツについて詳しく解説しました。引っ越しの荷造りは、引っ越し日の1週間前を目安に始めることが大切です。

まずは部屋をブロック別に分割し、そのあと分割した部屋をさらに細かく分割しましょう。荷造りは使う予定がない荷物から順番に進め、よく使うものは引っ越し前日・当日に荷造りを完了させてください。

日々のスキマ時間を活かして必要な道具・資材を準備し、引っ越し日まで余裕をもって荷造りを進めてスムーズに引っ越せるようにしましょう。

ほかにも、引っ越しの際には電気やガス、水道などライフラインの手続きが必要です。関東圏にお引っ越しの方で、まだ電気・ガスの手続きが完了していない方は、CDエナジーでの契約をぜひご検討ください。

引っ越し後の電気・ガスはお決まりですか?

引っ越しは電気・ガス会社を切り替えるのに絶好のタイミングです。2016年4月に電気、2017年4月に都市ガスの小売り販売が自由化されたことで、電気・ガス会社を自由に選べるようになりました。CDエナジーに切り替えると、電気代・ガス代が年間17,900円お得になります。関東圏に引っ越しの方は、ぜひ切り替えを検討してみてはいかがでしょうか?

※おトク額は、4人家族のモデル使用量(電気40A 500kWh/月、ガス45㎥/月)をもとに東京電力エナジーパートナー「従量電灯B」、東京ガス「一般料金」の適用単価とCDエナジー「ファミリーでんき」「ベーシックガス」の料金を算定し、比較しています。

※消費税相当額を含み、燃料費・原料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を含まず、ガスセット割を適用した金額の比較。年間おトク額は電気・ガスそれぞれを100円未満で切り捨てた額を合計しています。

※実際の電気・ガス料金には毎月燃料費・原料費調整額が加味され、使用状況によりおトク額は変動します。

※CDエナジーの電気・ガス料金は、燃料費・原料費調整単価に上限がありません。一方、東京電力エナジーパートナー「従量電灯B」、東京ガス「一般料金」には燃料費・原料費調整単価に上限があるため、燃料・原料価格の高騰により上限を超えた場合、燃料費・原燃料費調整額により、CDエナジーの電気・ガス料金が割高になる場合があります。

\ お申し込みはこちらから! /

※この記事の内容は公開日時点の情報です。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。