「最近電気代が高くなったけど、原因は一体何だろう…」

「そもそも電気代ってどうやって決まっているの?」

「節約のために、電気料金の仕組みや計算方法を理解したい」

電気代の計算方法について調べている方の中には、上記のような悩みがある方もいるのではないでしょうか。

今回は、電気代の計算方法について解説していきます。後半では電気料金の仕組みについても詳しく説明しているので、節約したい方は必見です。ぜひ参考にしてください。

家電製品の電気代の計算方法

家電製品の電気代を計算する際は、以下の計算方法が使えます。

電気代 = 消費電力(W)÷ 1,000 × 電力料金単価(円/kWh) × 使用時間(h)

消費電力とは、家電製品を動かすのに必要なエネルギーを表わす単位のことです。消費電力は「kW」もしくは「W」で家電製品に記載されています。「k」は1,000を表しているため、1kW=1000Wと置き換えて考えてください。

たとえば、消費電力が400Wの家電製品を1時間使用した場合、電気代は以下のような計算になります。

400W ÷ 1,000 × 31円 × 1時間 = 12.4円

中には「kWh(キロワットアワー)」という記載を見かけるという方もいると思います。これは消費電力量といって、1時間あたりの消費電力の量を表しており、「消費電力(W) × 1時間(h)」で計算されています。この場合の電気代の計算式は、以下のようになります。

電気代 = 消費電力量(kWh) × 電力料金単価(円/kWh)

電力料金単価は電力会社や電気料金プランによって異なりますが、この記事では公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会が目安として定めている31円/kWh(2022年7月改定)を使用します。

実際の電力料金単価を知りたい方は、ご家庭の契約内容を確認してみてください。

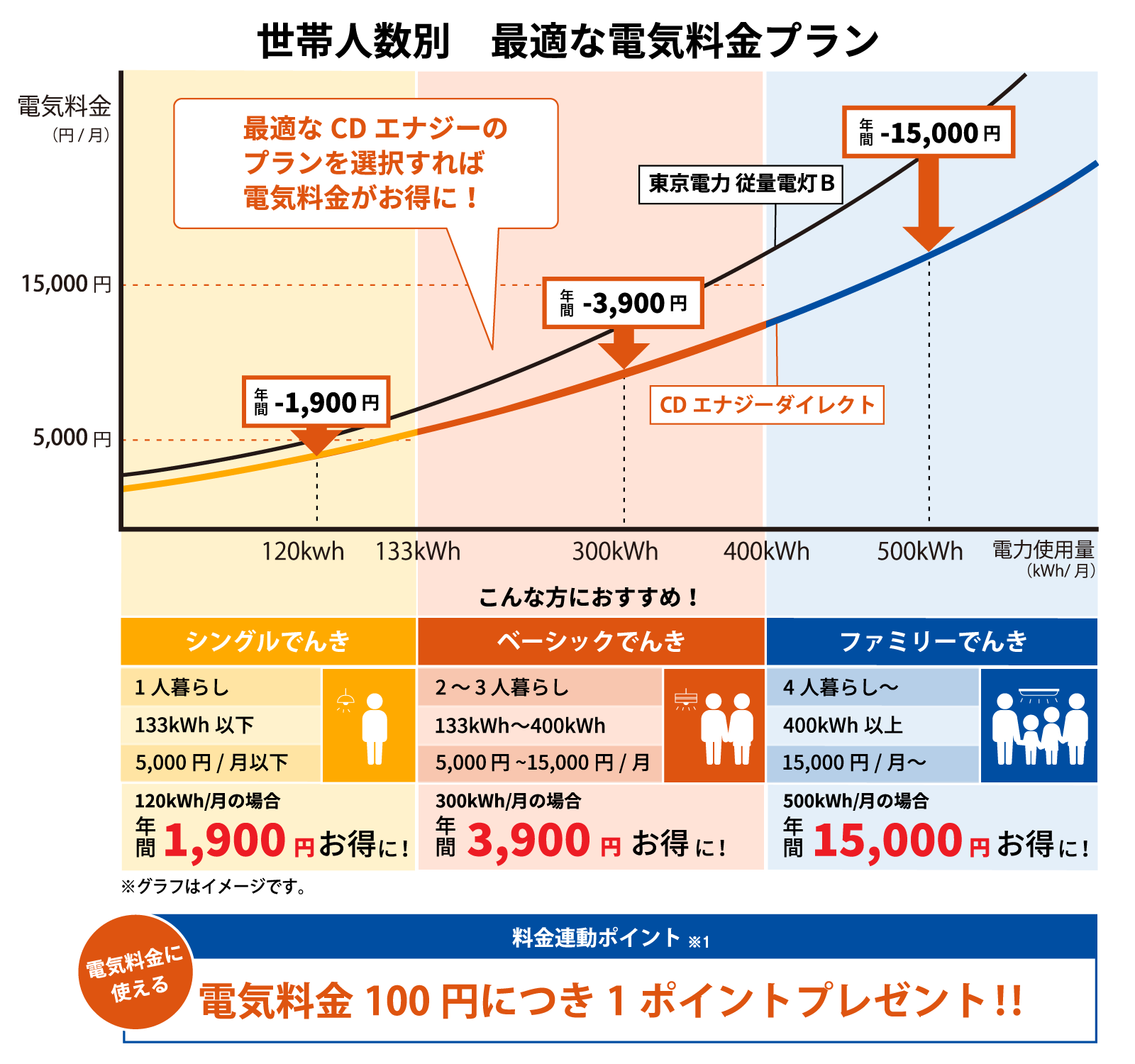

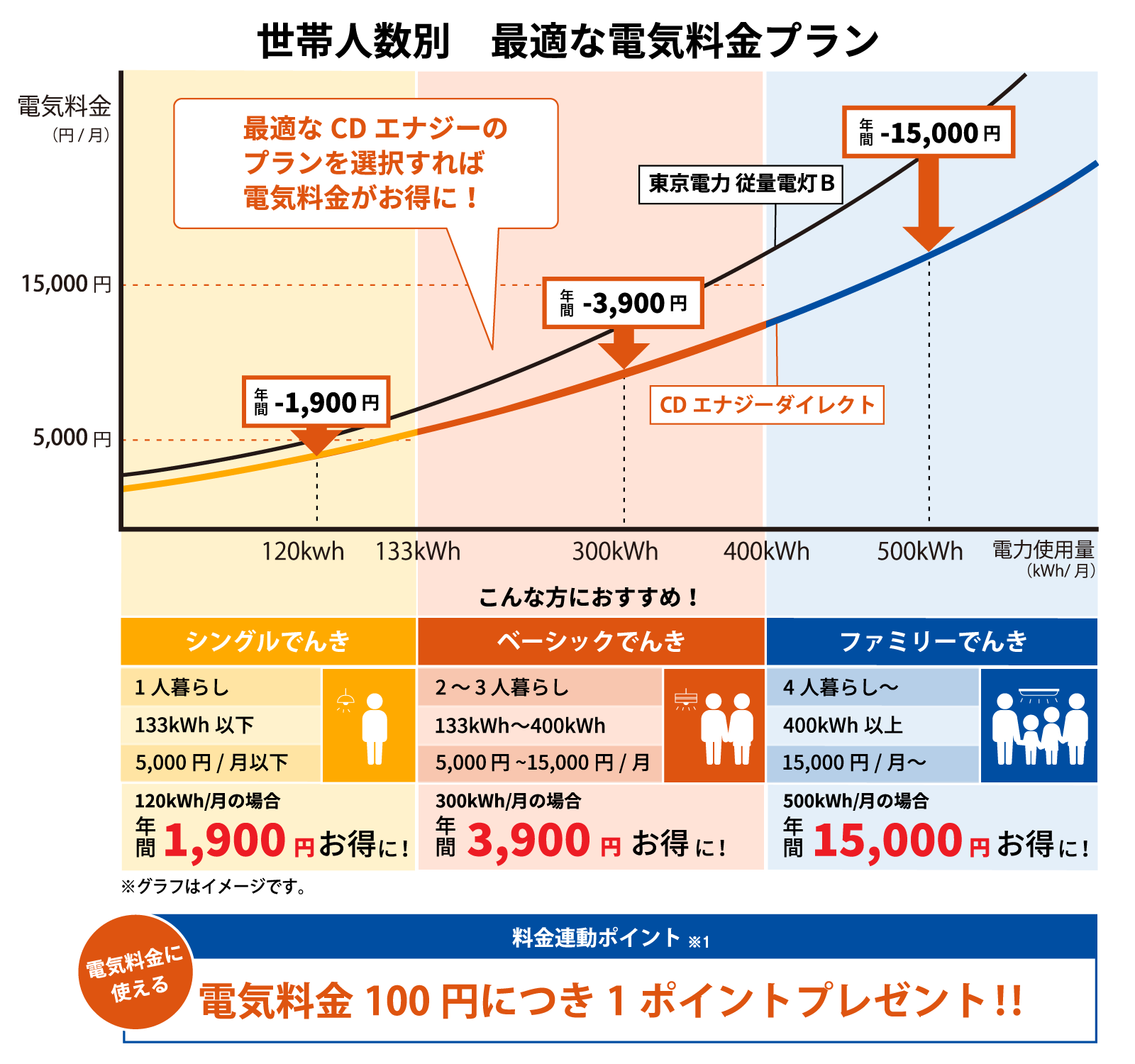

CDエナジーなら、生活スタイルに合わせて電気料金プランを選べる!

CDエナジーでは、関東エリアのご家庭向けに豊富な電気料金プランをご提供しています。CDエナジーに切り替えて最適なプランを選択すると、月々の電気料金がお得に!さらに、電気料金の支払いに使えるポイントが貯まるほか、ガスとセットで契約すると割引が適用されます。「どのプランを選べばいいの?」とお悩みの方は、以下の図をご覧ください!

※おトク額は、各世帯別のモデル使用量(契約容量40A)をもとに東京電力エナジーパートナー「従量電灯B」の適用単価とCDエナジー「シングルでんき」「ベーシックガス」「ファミリーでんき」の料金を比較し算定しています。

※消費税相当額を含み、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を含まず、ガスセット割を適用した金額の比較。年間おトク額は電気・ガスそれぞれを100円未満で切り捨てた額を合計しています。

※実際は電気代には毎月燃料費調整額を加減算。使用状況によりお得額は変動。

※1 ポイント還元にはCDエナジーの家庭向けWEB会員サービス「カテエネ」に会員登録し、電気の契約情報を登録する必要あり。還元されるポイントは「カテエネポイント」。ポイントの対象となる料金は、再生可能エネルギー発電促進賦課金を除く。

※CDエナジーの電気料金は、燃料費調整単価に上限なし。一方で、東電EP「従量電灯B」には燃料費調整単価に上限があるため、燃料価格の高騰により上限を超えた場合、燃料費調整額により、CDエナジーの電気が割高になる場合があります。

\ お申し込みはこちらから! /

主な家電製品の電気代はどれくらい?

家電製品は実際にどれくらいの電気代がかかるのでしょうか?今回は、エアコン、冷蔵庫、ドラム式洗濯機の電気代を試算してみます。

なお、この記事の試算は、コツコツCD編集部が複数の製品を調査した結果をもとにしています。

エアコン

エアコン(10畳用)の1時間あたりの電気代は、冷房の場合は約20円、暖房の場合は約25円です。

エアコンの場合、冷房と暖房でかかる消費電力が異なります。10畳用のエアコンの場合、消費電力は以下の通りです。

| エアコン(10畳用) | 消費電力 |

|---|---|

| 冷房 | 652W |

| 暖房 | 796W |

先ほど紹介した計算式を使って1時間あたりの電気代を計算していきましょう。冷房の場合は「652W ÷ 1,000 × 31円 × 1時間 = 20.2円」。暖房の場合は「796W ÷ 1,000 × 31円 × 1時間 = 24.7円」という計算になります。

ただし、エアコンは起動時に消費電力が大きくなり、室温が安定してくると消費電力は小さくなります。そのため、上記はあくまで目安としてお考えください。

冷蔵庫

401~500Lの冷蔵庫の場合、消費電力量は年間で約280kWh程度のため、1年間にかかる電気代は約8,680円、1カ月あたりの電気代は平均で723円程度となります。

ここでは消費電力量(kWh)を使った電気代の計算式を使います。1年間にかかる電気代は「280kWh × 31円 = 8,680円」。1カ月あたりの電気代は8,680円を12で割ってみましょう。すると、平均で723円という結果になりました。

参考:経済産業省資源エネルギー庁|省エネ性能カタログ2023年版

洗濯乾燥機

洗濯乾燥機の種類別の電気代を以下の表にまとめました。

| 消費電力の目安 | 電気代の目安 | ||

| 縦型洗濯乾燥機 | 洗濯のみ | 495W | 15.3円/時間 |

| 乾燥のみ | 1,220W | 37.8円/時間 | |

| ドラム式洗濯乾燥機 (ヒーター式) |

洗濯のみ | 185W | 5.7円/時間 |

| 乾燥のみ | 1,135W | 35.2円/時間 | |

| ドラム式洗濯乾燥機 (ヒートポンプ式) |

洗濯のみ | 195W | 6.0円/時間 |

| 乾燥のみ | 1,050W | 32.6円/時間 | |

たとえばドラム式洗濯乾燥機(ヒーター式)の場合、消費電力は洗濯で1時間あたり185W、乾燥で1,135Wです。電気代にすると、洗濯は5.7円、乾燥は35.2円かかる計算です。

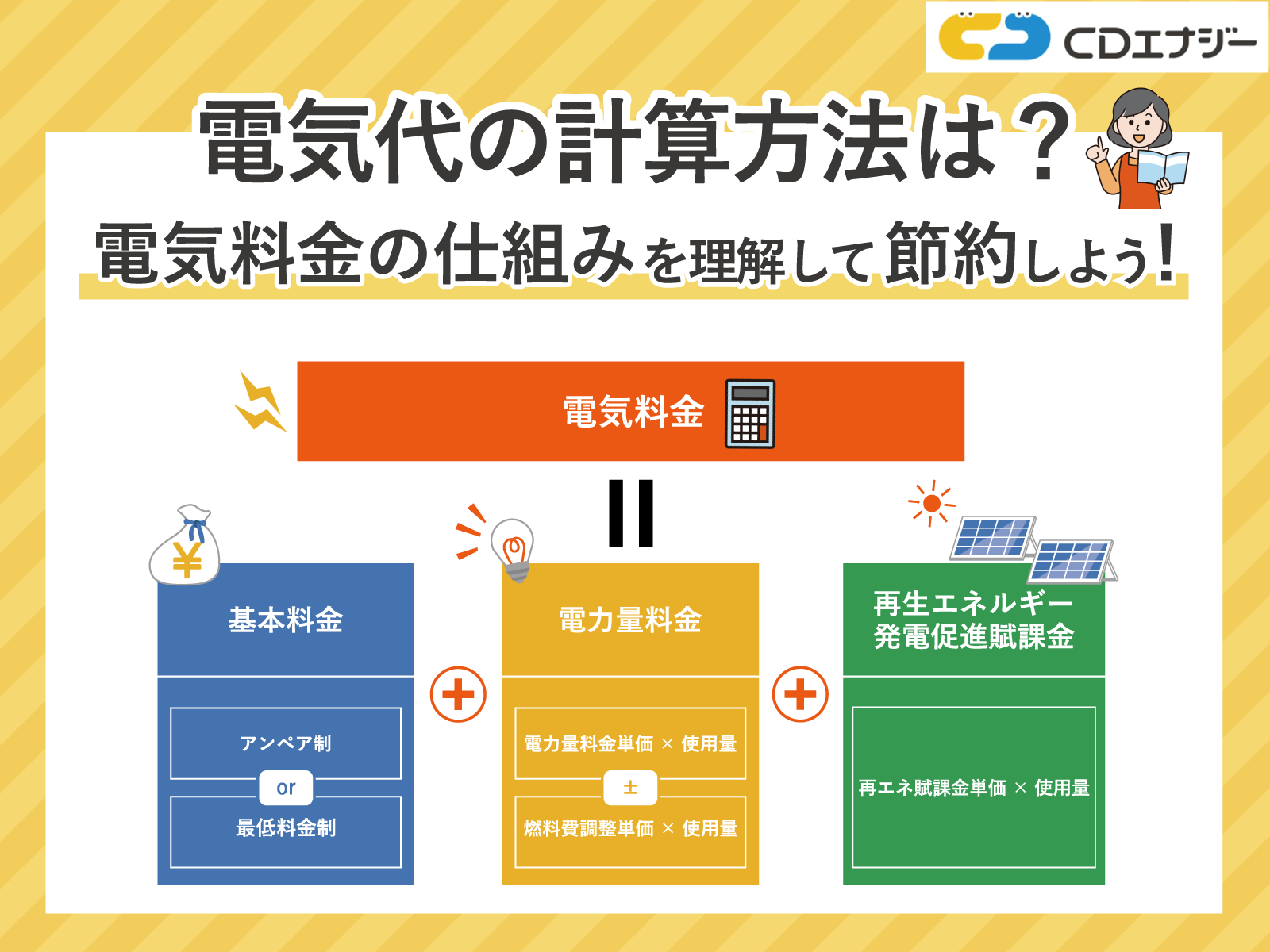

電気料金の仕組みと計算方法

毎月電力会社に支払っている電気料金は、「基本料金」「電力量料金(燃料費調整額を含む)」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」の3つの要素で構成されています。

計算方法は以下の通りです。

電気料金 = 基本料金 + 電力量料金 + 再生可能エネルギー発電促進賦課金

検針票には、たとえば以下のように記載されます。これらの数値をこの計算式にあてはめて、請求金額になるかどうかを確認してみてください。

| 基本料金 | 789.35 円 | |

| 電力量料金 | 1段料金 | 2,385.60 円 |

| 2段料金 | 1,364.16 円 | |

| 燃料費調整額 | -760.32 円 | |

| 再生可能エネルギー発電促進賦課金 | 524.00 円 | |

| 請求金額 | 4,302 円 | |

このうち、「基本料金」と「電力量料金」は「電気料金の三原則」というルールをもとに定められています。電力会社が必要以上に利益を得ない金額であるとともに、わたしたち利用者にとっても利益を担保できる金額になっているのです。

次の章からは、電気料金を構成する3つの要素について具体的に説明していきます。

【あわせて読みたい】電気代計算シミュレーターで電気代を計算しよう!節約のコツも解説

【あわせて読みたい】市場連動型プランとは?電気料金の仕組みやメリット・デメリットを解説

【あわせて読みたい】託送料金とは?電気料金の仕組みや大手電力会社の託送料金を解説

基本料金とは?

基本料金とは、電気料金プランによって定められた固定料金のことです。基本料金は毎月同じ金額を払うことになります。

電力会社やプランによって基本料金の考え方は異なり、大きく分けると「アンペア制」と「最低料金制」の2種類があります。利用しているプランがどの基本料金制度を採用しているかは、検針票や電力会社の公式サイトで確認できます。

では、2つの基本料金制度にはどのような違いがあるのでしょうか?ここからは、それぞれの特徴について解説します。

【あわせて読みたい】従量電灯とは?電気代の仕組みや節約方法とあわせて解説

アンペア制

アンペア制とは、契約しているアンペア数に応じて基本料金が変わる制度のことです。アンペア制には、一般的に7段階の区分が設けられており、アンペア数が大きいほど一度に使用できる電気の量が多くなります。そのため、契約アンペア数が大きいと基本料金は高くなるのです。

たとえば、CDエナジーの「ベーシックでんきB」の場合、1カ月あたりの基本料金は以下の通りです。

| 契約アンペア | 基本料金 |

|---|---|

| 10A | 276.90円 |

| 15A | 415.35円 |

| 20A | 553.80円 |

| 30A | 830.70円 |

| 40A | 1,107.60円 |

| 50A | 1,384.50円 |

| 60A | 1,661.40円 |

以下の電力会社では、アンペア制を採用しています。

- 北海道電力

- 東北電力

- 東京電力

- 北陸電力

- 中部電力

- 九州電力

アンペア制の特徴は、世帯人数が多いと基本料金が高くなりやすいことです。世帯人数が多ければ、一度に使用する家電製品も増えるでしょう。そうなると、ブレーカーが落ちないようにアンペア数も大きくする必要があります。

電気料金が高いと感じたときは、使用する電力量や世帯の人数に合わせて、適切なアンペア数に見直すとよいでしょう。

契約中のアンペア数を知りたい場合は、検針票を確認すると分かります。また、ブレーカーに記載されている数字からも確認が可能です。契約アンペアについて詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

【あわせて読みたい】契約アンペアを見直して電気代を抑えよう!計算法や基準を徹底解説

最低料金制

最低料金制とは、アンペア数に関係なく基本料金が決められる制度です。使用量が多くても少なくても、一律の基本料金がかかるのが特徴です。そのため、たとえ電気を全く使わない月があったとしても、決まった金額の支払いが発生します。

たとえば、電力会社によって異なりますが、最初の10〜15kWhまでは523〜670円程度の最低料金が定められているという仕組みです。

最低料金制は、以下の電力会社で採用されています。

- 関西電力

- 中国電力

- 四国電力

- 沖縄電力

電力量料金とは?

電力量料金とは、使用した電力量に応じて金額が決まる料金のことです。そのため、電気をつけっぱなしにせずにこまめに消すなど、節電を意識することで電力量料金を抑えられるでしょう。

電力量料金の計算方法

電力量料金の計算方法は、以下の通りです。

電力量料金 = 電力量料金単価(円/kWh) × 使用電力量(kWh) ± 燃料費調整額(円)

たとえば、電力量料金単価が20円で100kWh使用し、燃料費調整額が0円の場合は、電力量料金は「20円 × 100kWh + 0円 = 2,000円」という計算になります。

電力量料金には三段階料金が採用されている

電力量料金には、一般的に「三段階料金」という制度が採用されています。三段階料金とは、使用した電力量に応じて、電力料金単価を3段階に分けて設定している制度のことです。電力量料金は、使用した電力量が多いほど単価が高くなるように設定されています。

たとえば、CDエナジーの「ベーシックでんきB」というプランでは、1kWhあたりの単価が以下のように設定されています。

| 使用電力量 | 電力量料金単価 |

|---|---|

| ~120kWhまで | 29.90円/kWh |

| 121~300kWhまで | 35.59円/kWh |

| 301kWh以上 | 36.50円/kWh |

三段階料金を採用する目的は、電力の消費量を抑えるためです。三段階料金は昭和49年から導入されており、わたしたち利用者は電力の消費量が少ないほど電気料金が安いというメリットを得られます。

電力量料金には燃料費調整額が含まれている

電力量料金には「燃料費調整額」という料金が含まれています。燃料費調整額とは、発電にかかるコストを電気料金に反映させたもので、以下の計算式で求められます。

燃料費調整額 = 燃料費調整単価(円/kWh) × 使用電力量(kWh)

原油やLNG(液化天然ガス)、石炭といった燃料価格は日々変動するため、発電にかかるコストもそれに応じて変わります。こうした変化を電気料金にも反映するため、燃料費調整額が採用されているのです。そのため、燃料費調整額はプラスになることもマイナスになることもあります。

燃料費調整単価は、3カ月間の燃料価格から平均を割り出し、それが基準燃料価格(金額は電力会社によって異なる)を上回った場合はプラス、下回った場合はマイナスに調整されます。そして、2カ月後の電力量料金に反映されます。たとえば1〜3月の燃料価格は、5月の電気料金に適用されることになります。

【あわせて読みたい】電気料金に含まれる「燃料費調整額」とは?目的と計算方法を解説

再生可能エネルギー発電促進賦課金とは?

再生可能エネルギー発電促進賦課金とは、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社が買い取り、その費用を電力の使用量に応じてわたしたち利用者が負担する金額のことです。

再生可能エネルギーの固定価格買取制度によるもの

再生可能エネルギー発電促進賦課金を支払うのは、再生可能エネルギーの普及を推進するためです。「固定価格買取制度」に基づき、国が再生可能エネルギーの買取価格を決めています。

固定価格買取制度がある理由は、再生可能エネルギーの普及により化石燃料への依存度を下げ、日本のエネルギー自給率を向上させるためです。

エネルギー自給率が向上すれば、将来的には化石燃料の価格高騰による電気料金の著しい値上がりも防げるようになるでしょう。再生可能エネルギー発電の促進は、地球環境だけでなく、わたしたち利用者にもメリットがあるのです。

【あわせて読みたい】電気料金の「再エネ賦課金」とは?役割や仕組みをわかりやすく解説

電気代を節約する方法

電気料金の仕組みが分かれば、ご家庭の電気代が高くなっている原因も見えてくるでしょう。ここでは、電気代を節約する3つの方法をご紹介します。

消費電力が大きい家電の使い方を見直す

消費電力が大きい家電は、日々の使い方を見直してみましょう。

特に、古い家電は最新の家電に比べて消費電力が高い傾向にあるため、電力量料金が高くなる原因となります。10年以上前の家電を使っている場合は、最新の省エネ家電に買い替えたほうが電気代を抑えられるでしょう。

また、家電によっては以下のような工夫を取り入れることで、電気代の節約につながります。

| 家電 | 工夫 |

|---|---|

| エアコン | 定期的にフィルターを掃除する サーキュレーターと併用して空気を循環させる |

| 照明器具 | こまめに消す LED照明に買い替える |

| テレビ | 画面の明るさを下げる 古いテレビは最新のものに買い替える |

契約アンペアを変更する

契約アンペア数が大きすぎる場合は、最適なアンペア数に変更することで節約につながります。

たとえば、CDエナジーの「ベーシックでんきB」の場合、アンペア数を40Aから30Aに変更すると、基本料金が約277円安くなります。

| アンペア | 基本料金 |

|---|---|

| 30A | 830.70円 |

| 40A | 1,107.60円 |

| 差額 | -276.90円 |

現在契約しているアンペア数を確認し、本当にそれだけのアンペア数が必要なのか、見直してみてください。工夫次第で、アンペア数を減らすことも可能かもしれません。

ライフスタイルに合った電気料金プランに切り替える

ライフスタイルに合わせて電気料金プランを切り替えることも、電気代を節約する1つの手段です。

たとえばCDエナジーには、一人暮らしの方向けの「シングルでんき」や、4人家族以上のご家庭向けの「ファミリーでんき」など、電気の使用量に合わせた電気料金プランがあります。それぞれ基本料金や電力量料金が異なりますので、ご家庭の電気の使用状況に合ったプランを料金シミュレーションで探してみてください。

CDエナジーなら、生活スタイルに合わせて電気料金プランを選べる!

CDエナジーでは、関東エリアのご家庭向けに豊富な電気料金プランをご提供しています。CDエナジーに切り替えて最適なプランを選択すると、月々の電気料金がお得に!さらに、電気料金の支払いに使えるポイントが貯まるほか、ガスとセットで契約すると割引が適用されます。「どのプランを選べばいいの?」とお悩みの方は、以下の図をご覧ください!

※おトク額は、各世帯別のモデル使用量(契約容量40A)をもとに東京電力エナジーパートナー「従量電灯B」の適用単価とCDエナジー「シングルでんき」「ベーシックガス」「ファミリーでんき」の料金を比較し算定しています。

※消費税相当額を含み、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を含まず、ガスセット割を適用した金額の比較。年間おトク額は電気・ガスそれぞれを100円未満で切り捨てた額を合計しています。

※実際は電気代には毎月燃料費調整額を加減算。使用状況によりお得額は変動。

※1 ポイント還元にはCDエナジーの家庭向けWEB会員サービス「カテエネ」に会員登録し、電気の契約情報を登録する必要あり。還元されるポイントは「カテエネポイント」。ポイントの対象となる料金は、再生可能エネルギー発電促進賦課金を除く。

※CDエナジーの電気料金は、燃料費調整単価に上限なし。一方で、東電EP「従量電灯B」には燃料費調整単価に上限があるため、燃料価格の高騰により上限を超えた場合、燃料費調整額により、CDエナジーの電気が割高になる場合があります。

\ お申し込みはこちらから! /

電気料金の仕組みを理解して賢く電気代を節約しよう!

この記事では、電気代の計算方法や、電気料金の仕組みについて解説しました。

電気料金の仕組みを理解することで、電気代を抑えられる省エネの家電製品を選べたり、消費電力が大きい家電を工夫して使ったりすることもできるようになります。また、最適な契約アンペアに変更したり、ライフスタイルに合った電気料金プランを選んだりすることでも、電気代を抑えられる可能性があります。

この記事でご紹介したポイントを参考にして、ぜひ節約につなげてみてください。

※この記事の内容は公開日時点の情報です。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。