「一人暮らしの光熱費ってどれくらいかかるの?」

「光熱費が高くて困っている」

「節約方法を知りたい」

すでに一人暮らしをしている方や、これから一人暮らしを始める方の中には、このような悩みをお持ちの方もいるのではないでしょうか。

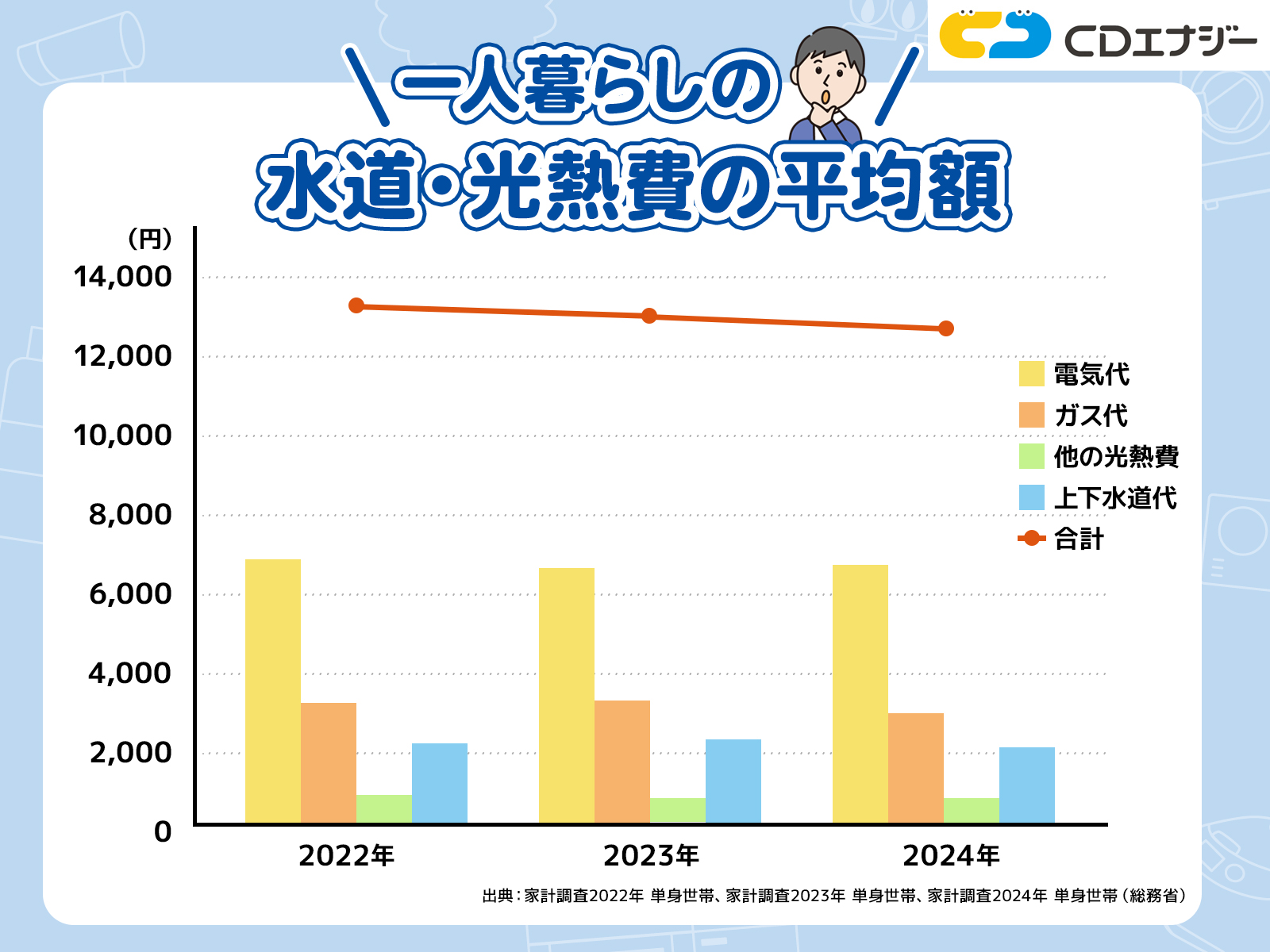

総務省が2024年に実施した家計調査によると、一人暮らしの水道・光熱費は1カ月平均で12,816円です。電気代は6,756円、ガス代は3,056円、水道代は2,282円が目安です。ただし、地域別・季節別・男女別にみても毎月の水道・光熱費が2万円を超える結果は確認できませんでした。

毎月の光熱費が2万円を超えている場合は、なぜ高くなるのか原因を把握しつつ、電気・ガス・水道の使い方を見直すことで節約が見込めるでしょう。

この記事では、一人暮らしの水道・光熱費の平均について条件別に詳しく紹介していきます。この記事を読めば、水道・光熱費が高くなる原因や、節約方法が分かるようになります。簡単な節約方法でも、意識して取り入れれば今よりも光熱費を抑えられるようになるでしょう。ぜひ最後までお読みください。

一人暮らしの水道・光熱費の平均額

一人暮らしの場合、1カ月の光熱費の平均額は以下の通りです。

| 電気代 | ガス代 | ほかの光熱費(※) | 上下水道 | 合計 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 2022年 | 6,808円 | 3,331円 | 843円 | 2,116円 | 13,098円 |

| 2023年 | 6,726円 | 3,359円 | 720円 | 2,239円 | 13,045円 |

| 2024年 | 6,756円 | 3,056円 | 721円 | 2,282円 | 12,816円 |

出典:総務省| 家計調査2022年 単身世帯、家計調査2023年 単身世帯、家計調査2024年 単身世帯

年によって多少の差はありますが、光熱費の平均額は13,000円程度です。中でも電気代が一番多くの割合を占めており、7,000円近くかかっています。一方で一番少ないのは水道代で、2,100〜2,300円程度です。ガス代は3,000〜3,300円程度と2番目にかかっています。

続いて、地域別・季節別に一人暮らしの1カ月あたりにおける水道・光熱費をみていきましょう。

地域別にみる水道・光熱費の平均

ここでは、一人暮らしの水道・光熱費を地域別にまとめました。

| 全国平均 | 北海道・東北地方 | 関東地方 | 北陸・東海地方 | 近畿地方 | 中国・四国地方 | 九州・沖縄地方 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2022年 | 13,098円 | 16,946円 | 12,383円 | 13,413円 | 11,836円 | 13,270円 | 13,048円 |

| 2023年 | 13,045円 | 16,547円 | 12,709円 | 13,760円 | 11,901円 | 13,569円 | 11,169円 |

| 2024年 | 12,816円 | 16,962円 | 12,244円 | 12,529円 | 12,133円 | 13,200円 | 11,717円 |

一人暮らしの水道・光熱費の全国平均は、約12,800〜13,100円です。地域別にみると、一番高いのが北海道・東北地方で約17,000円、一番安いのが九州・沖縄地方で約11,000〜13,000円でした。東京を含む関東地方の平均は12,200〜12,700円と、全国平均よりやや低いことがわかります。

ただし、地域別に見ても一人暮らしの水道・光熱費の平均が2万円を超えている地域はありませんでした。住んでいる地域に限らず、毎月の水道・光熱費の平均額が2万円を超えている・平均を大幅に上回っている場合は、一度見直してみるのがよいでしょう。

季節別にみる水道・光熱費の平均

以下の表は一人暮らしの水道・光熱費を季節別にまとめたものです。

| 1〜3月 | 4〜6月 | 7〜9月 | 10〜12月 | |

|---|---|---|---|---|

| 2022年 | 15,845円 | 12,346円 | 10,971円 | 12,599円 |

| 2023年 | 17,548円 | 11,270円 | 10,187円 | 11,383円 |

| 2024年 | 14,819円 | 11,406円 | 11,332円 | 12,251円 |

| 2025年 | 17,330円 | ー | ー | ー |

季節別にみると、1〜3月が15,000〜18,000円程度と一番高いことがわかります。これは、暖房器具など消費電力の大きい家電製品を多く使うシーズンであるためです。一方、気温が下がる時期は水道・光熱費が高くなる傾向にあるといえるでしょう。

ただし地域別と同様、水道・光熱費の平均額が2万円を超えているシーズンは見受けられませんでした。

男女別にみる水道・光熱費の平均

以下の表は、2024年度の家計調査より、水道・光熱費の男女別平均金額を比較したものです。

| 電気代 | ガス代 | ほかの光熱費(※) | 上下水道 | 合計 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 男性 | 6,447円 | 2,836円 | 617円 | 2,209円 | 12,109円 |

| 女性 | 7,029円 | 3,250円 | 813円 | 2,347円 | 13,439円 |

出典:総務省| 家計調査2024年 単身世帯

表をみると、男性より女性のほうがすべての項目で高い傾向でした。特に電気やガスが高く、男性平均を400〜600円程度上回っています。

これまでの傾向を踏まえつつ、ご自身の毎月の請求額が高いかどうか判断してみてください。

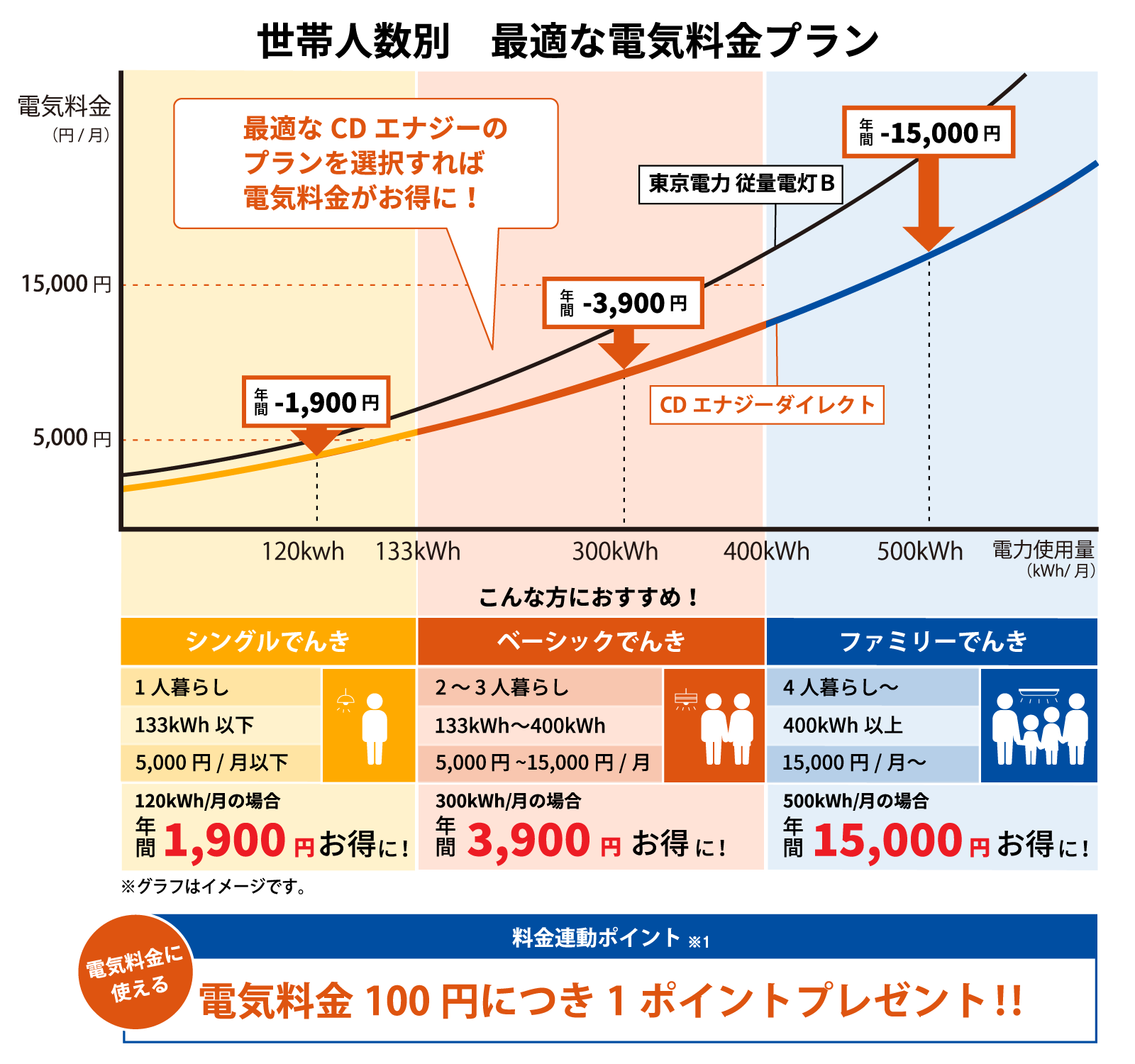

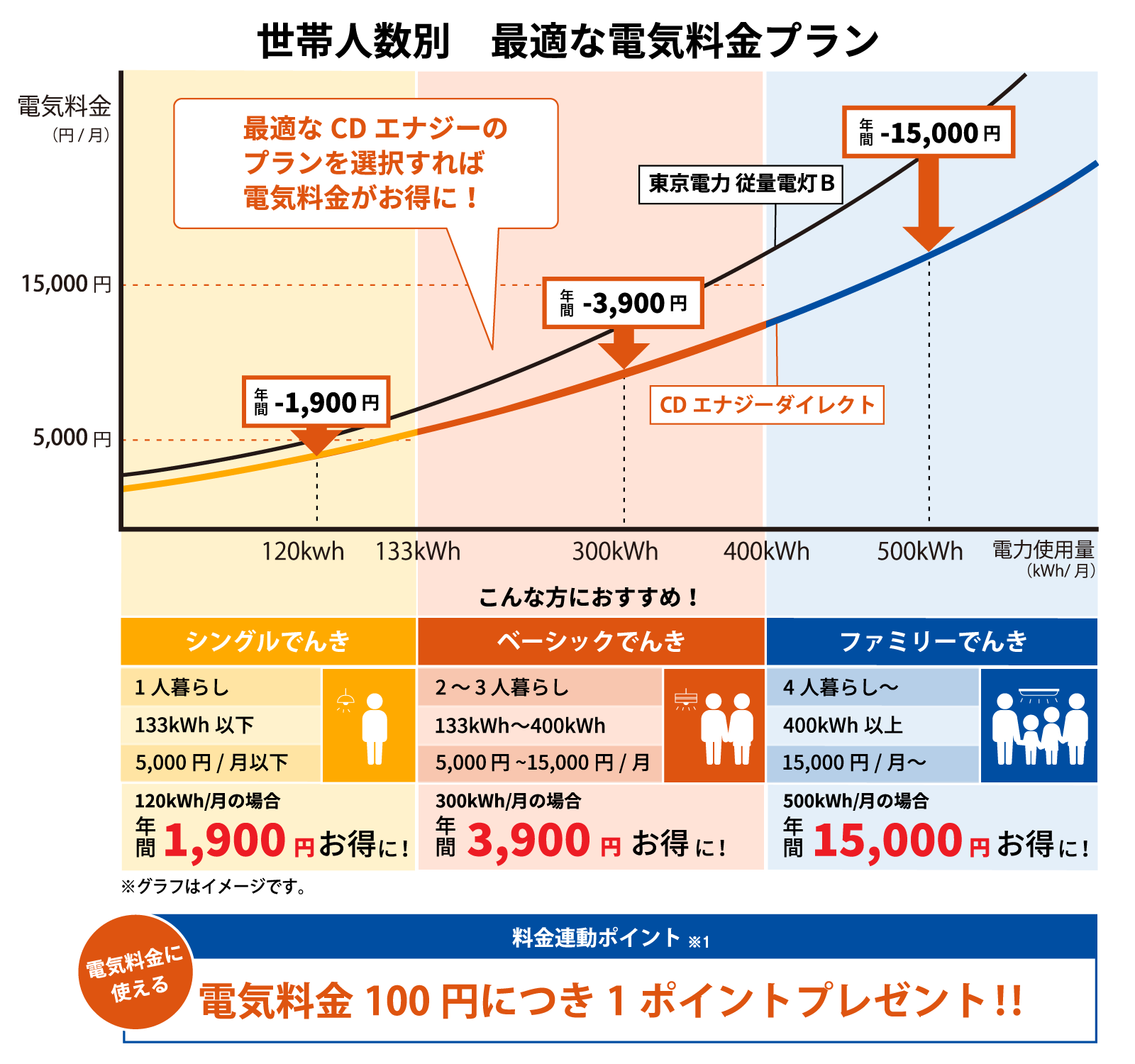

CDエナジーなら、生活スタイルに合わせて電気料金プランを選べる!

CDエナジーでは、関東エリアのご家庭向けに豊富な電気料金プランをご提供しています。CDエナジーに切り替えて最適なプランを選択すると、月々の電気料金がお得に!さらに、電気料金の支払いに使えるポイントが貯まるほか、ガスとセットで契約すると割引が適用されます。「どのプランを選べばいいの?」とお悩みの方は、以下の図をご覧ください!

※おトク額は、各世帯別のモデル使用量(契約容量40A)をもとに東京電力エナジーパートナー「従量電灯B」の適用単価とCDエナジー「シングルでんき」「ベーシックガス」「ファミリーでんき」の料金を比較し算定しています。

※消費税相当額を含み、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を含まず、ガスセット割を適用した金額の比較。年間おトク額は電気・ガスそれぞれを100円未満で切り捨てた額を合計しています。

※実際は電気代には毎月燃料費調整額を加減算。使用状況によりお得額は変動。

※1 ポイント還元にはCDエナジーの家庭向けWEB会員サービス「カテエネ」に会員登録し、電気の契約情報を登録する必要あり。還元されるポイントは「カテエネポイント」。ポイントの対象となる料金は、再生可能エネルギー発電促進賦課金を除く。

※CDエナジーの電気料金は、燃料費調整単価に上限なし。一方で、東電EP「従量電灯B」には燃料費調整単価に上限があるため、燃料価格の高騰により上限を超えた場合、燃料費調整額により、CDエナジーの電気が割高になる場合があります。

\ お申し込みはこちらから! /

水道・光熱費の仕組みは?

水道・光熱費を節約するには、まず仕組みを知ることが大切です。水道・光熱費の仕組みについて知ることで、高くなっている原因が分かるようになるでしょう。

ここからは、電気代・ガス代・水道代の仕組みについて、それぞれ解説していきます。

電気代の仕組み

電気代の一般的なプランは以下の要素から成り立っています。

電気料金= 基本料金+電力量料金 ± 燃料費調整額+再生可能エネルギー発電促進賦課金

上記の料金体系の場合、基本料金・電力量料金に加え、燃料費調整額や再生可能エネルギー促進賦課金が影響してきます。ただし、すべての電気料金プランがこの体系からなっているわけではありませんので、あくまで一例として参考にしてください。

ここからは、それぞれの要素について解説していきます。

基本料金・電力量料金

基本料金には「基本料金制」と「従量料金制(最低料金制)」の2種類があり、それぞれ以下のように仕組みが異なっています。

| 基本料金制 | 従量料金制(最低料金制) |

|---|---|

| 契約しているアンペアによって決まる | 使用電力量に電力量料金単価を乗じて料金が決まる |

基本料金制は、契約しているアンペアによって基本料金が決まる仕組みです。アンペア数が大きくなるほど一度に多くの電気を使用できるので、基本料金が高くなります。また、電力量料金は、使用電力量に電力量料金単価を乗じて決まります。

従量料金制(最低料金制)とは、使用電力量に電力量料金単価を乗じて料金が決まる仕組みです。電力の最低使用量を定め、最低使用量に満たない場合でも最低料金を支払います。

燃料費調整額

燃料費調整額とは、原油価格やLNG(液化天然ガス)価格などの平均燃料価格によって毎月変動する調整額のことです。火力発電の燃料は価格変動が起こるので、電気料金に反映させるため「燃料費調整制度」といった制度が設けられているのです。

たとえば原油や天然ガスの価格が上昇した場合には、燃料費調整額が上がります。反対に、価格が下がった場合には、燃料費調整額が下がります。

燃料費調整額は、従来の電力会社から切り替えることで電気代が安くなったことをわかりやすく示すため、地域の大手電力会社と同額に設定するのが一般的です。参考までに、大手電力会社の2023年8月から2025年6月までの燃料費単価の推移をみると、2〜4円/kWh程度下がっている傾向でした。

ただし、燃料費調整額は法律で単価が決まっていないため、新電力によっては独自の単価を設定する場合もあります。また、容量拠出金相当額や託送料金などの費用が別途かかることもあるため、詳しくは契約している電力会社の公式サイトで確認するとよいでしょう。

【あわせて読みたい】電気料金に含まれる「燃料費調整額」とは?目的と計算方法を解説

再生可能エネルギー発電促進賦課金

再生可能エネルギー発電促進賦課金とは、国の法令に基づき電気事業者が再生可能エネルギーの買取りに要した費用を、賦課金として電気の利用者が負担するものです。「再エネ賦課金」とも呼ばれ、再生可能エネルギーの普及を支援するために導入されました。

再生可能エネルギー発電促進賦課金の負担額は、電気の使用量に応じて決まります。2020〜2025年度の具体的な金額は以下の通りです。

| 年度 | 賦課金単価 | 毎月の負担額 (300kWhの場合) |

|---|---|---|

| 2020年度 (2020年5月分~2021年4月分) | 2.98円/kWh | 894円 |

| 2021年度 (2021年5月分~2022年4月分) | 3.36円/kWh | 1,008円 |

| 2022年度 (2022年5月分~2023年4月分) | 3.45円/kWh | 1,035円 |

| 2023年度 (2023年5月分~2024年4月分) | 1.40円/kWh | 420円 |

| 2024年度 (2024年5月分~2025年4月分) | 3.49円/kWh | 1,047円 |

| 2025年度 (2025年5月分~2026年4月分) | 3.98円/kWh | 1,194円 |

再生可能エネルギー発電促進賦課金の単価は国が決めており、毎年金額が異なることが特徴です。

2023年度の賦課金単価については、ウクライナ危機による急激な市場価格の高騰により、再エネ電気の販売収入が増加することなどから、再エネ賦課金の2022年度の単価よりも下がることとなりました。一方で、2025年度の賦課金単価については、過去最高額の3.98円/kWhとなります。電力使用量が毎月300kWhの場合、2023年度と2025年度を比較すると月774円増額します。

【あわせて読みたい】電気料金の「再エネ賦課金」とは?役割や仕組みをわかりやすく解説

ガス代の仕組み

ガス代は、大きく分けて「基本料金」と「従量料金」によって構成されます。ガス代は以下の方法で計算されます。

ガス代 = 基本料金(円/月) + 単位料金(円/㎥) × ガス使用量(㎥)

基本料金とは、毎月の使用量に応じて一定額を支払う料金のことです。基本料金はガスの使用量によって変動しますが、使用しなかった月も支払わなければなりません。

従量料金とは、ガスの使用量に応じて設定されている従量単価を、ガスの使用量に乗じて決まる料金のことです。従量単価は原料価格の動きに応じて毎月変動します。

このように、基本料金と従量料金はガスの使用量によって変動するため、ガスを使えば使うほど料金がかかります。

水道代の仕組み

水道代は「基本料金」と「従量料金」で決まります。水道代は以下の方法で計算されます。

水道代 = 基本料金+従量料金

基本料金は、水道メーターの口径に応じて決まる料金のことです。基本料金は水道の使用の有無に関わらず支払うことになっています。

従量料金は、使用する水の量に応じて金額が決まる料金のことです。水の使用量が多いと、その分だけ料金が高くなります。

水道・光熱費が高くなる原因は?

水道・光熱費が高くなっている場合、電気代・ガス代・水道代にそれぞれ原因があると考えられます。

ここからは、水道・光熱費の種類別に高くなる原因について解説します。

電気代が高くなる原因

一人暮らしの場合、電気代が高くなっている原因には以下のようなことが考えられます。

ここからは、それぞれの原因について解説します。

【あわせて読みたい】使ってないのに電気代が高い原因は?目安の料金や対処方法も解説

消費電力の大きい家電を使っている

消費電力が大きい家電の使用は、電気代が高くなる原因の1つです。電気代の仕組みで紹介した「電力量料金」は、毎月の消費電力量が多いほど高くなります。具体的には、以下のような家電が挙げられます。

- エアコン

- 洗濯乾燥機

- ドライヤー

エアコンのような冷暖房器具は、電気代が高くなりやすい家電です。たとえば6〜9畳のエアコンの場合、暖房時に477Wほどの消費電力がかかります。夏場や冬場などは冷暖房器具を使う時間も長くなるので、ほかの季節に比べて電気代が高くなりやすいでしょう。

洗濯乾燥機も消費電力が比較的大きい家電です。ヒーター式のドラム式洗濯乾燥機の場合、洗濯のみの場合の消費電力は185W程度であるのに対し、乾燥のみの場合は1,135Wほどかかります。乾燥させる時間が長いほど、電気代も高くなるでしょう。

ドライヤーは、製品にもよりますが、多くの場合1,000W前後です。ドライヤーも使用時間に応じて電気代がかかるので、使い方によっては電気代が高い原因になっているかもしれません。

待機電力がかかっている

家電の待機電力がかかっていることにより、電気代が高くなることがあります。待機電力とは電源を切った状態でも発生する消費電力のことです。コンセントを挿していると電気が流れるため、無駄な消費電力が発生してしまうのです。

具体的には、家電に付属するリモコンや時計、スタンバイランプなどが原因となり、わずかながら電力を消費します。

古い家電を使用している

古い家電を使用し続けていると、電気代が高くなりやすい傾向にあります。その理由は、古い家電は消費電力が大きかったり、省エネモードがなかったりするからです。

以下の表は、2016年と2023年の冷蔵庫の年間消費電力量を比較したものです。

| 201〜250L | 301〜350L | 401〜450L | 501L以上 | |

|---|---|---|---|---|

| 2016年 | 365kWh/年 | 396kWh/年 | 353kWh/年 | 339kWh/年 |

| 2023年 | 310kWh/年 | 343kWh/年 | 290kWh/年 | 279kWh/年 |

表をみると、古い冷蔵庫は新しいものに比べ消費電力が高いことがわかります。このように、古い家電を使っていると電気代が高くなってしまうケースも考えられるでしょう。

ガス代が高くなる原因

一人暮らしの方はガスを使用する機会が少ないかもしれません。しかし、以下のような使い方をするとガス代が高くなってしまうでしょう。

ここからは、それぞれの原因について解説します。

【あわせて読みたい】ガス代が高い原因は何?1カ月のガス代や節約方法について解説

お風呂で多くのガスを使っている

お風呂で多くのガスを使っていると、ガス代が高くなります。中でも、追い炊き機能はガス代が高くなる原因になります。一度お湯を沸かしてしばらく放置し、改めて追い炊きをすると余計なガスを使ってしまうからです。

中にはシャンプーをしている間にシャワーを出しっぱなしにしている方もいるかもしれません。シャワーでお湯を使用している間もガスが使われるので、その分だけ無駄なガス代が発生してしまいます。

キッチンで多くのガスを使っている

頻繁に自炊をする方は、キッチンでガスを多く使用している場合があります。

たとえば料理をする回数が多いと、その分だけガスを使用します。また、強火を使っていると、弱火や中火に比べてガスの使用量が増えます。

ほかにも、お湯で洗い物をするとガス代が高くなります。料理の回数が多いとその分洗い物も増えるので、ガス代が高くなる原因になるでしょう。

水道代が高くなる原因

一人暮らしの方で水道代が高い場合は、以下のような使い方が原因です。

ここからはそれぞれの原因について解説します。

水を出しっぱなしにしている

普段から水を出しっぱなしにすることが多いと、その分水道代が高くなってしまいます。たとえば以下のような習慣はないでしょうか?

- 洗顔や歯磨きのときに水を出しっぱなしにしている

- お風呂でシャワーを出しっぱなしにしている

- 洗い物のときに水を出しっぱなしにしている

何気ない習慣でも、毎日積み重なると水道代が高くなってしまいます。

洗濯の回数が多い

こまめに洗濯をすることも、水道代が高くなる原因になります。もちろん、こまめに洗濯すれば衣類を清潔に保てるでしょう。しかし、その都度水を使用するので、まとめて洗濯する場合に比べると水道代が高くなってしまいます。

水道・光熱費の節約方法

今よりも水道・光熱費を抑えるには、節約を意識することが大切です。ここからは、電気代・ガス代・水道代の節約方法について解説します。

電気代の節約方法

電気代を節約するには、以下のような方法が効果的です。

ここからは、それぞれの方法について解説します。

家電の使い方を見直す

今使用している家電の使い方を見直してみましょう。具体的には、以下のようなポイントを意識してみてください。

- 長時間使用しない場合は電源を切る

- 電源タップを使う

- しばらく使っていない家電はコンセントを抜く

長時間使用しない家電は、電源を切るようにしましょう。照明やテレビ、パソコンなど、使わないときも電源を入れっぱなしにしている家電はありませんか?こまめに消すことで、節電につながります。また、パソコンにはスリープモードがあるので、席を立つ際はスリープモードを使用することをおすすめします。

こまめに電源を切るのが面倒だと感じる場合は、電源タップを活用してみてください。電源タップがあれば一度に複数の家電の電源を切ることができます。

ただし、エアコンの場合はこまめに消すよりもつけっぱなしにしておいたほうが電気代を抑えられる場合があります。詳しくは、下記の記事をご確認ください。

【あわせて読みたい】エアコン(暖房)の電気代は1時間でいくら?節約方法やつけっぱなしがお得なのかも解説

また、しばらく使っていない家電があるなら、コンセントを抜いておきましょう。コンセントを抜くことで待機電力がかからなくなり、節電になります。

省エネモードを活用する

省エネモードが搭載されている家電は、積極的に省エネモードを使ってみましょう。最新家電の多くは、省エネモードが搭載されています。通常のモードに比べて消費電力が小さくなるように設計されているため、電気代の節約になります。

古い家電は買い替える

もし古い家電を使い続けているなら、新しい製品に買い替えることを検討してみてください。古い家電は最新の製品に比べて消費電力が大きいケースがあります。もちろん初期コストはかかりますが、長期的に見れば節約につながるでしょう。

ガス代の節約方法

ガス代を節約するなら、以下の方法が効果的です。

ここからは、それぞれの方法について解説します。

鍋底から炎がはみ出ないように火力を調節する

料理でガスを使う際は、火力を調節して鍋底から炎がはみ出ないように意識しましょう。早く温めようと火力を強くしても、鍋底からはみ出てしまうと効果的に温まりません。無駄なガスを使用することになるので、火力を調節して使うことが大切です。

余熱を活用する

料理の際は、余熱を活用してみてください。余熱とは、火を消した後にもフライパンや鍋に残っている熱のことです。余熱を活用すれば、火を消して放置しているだけで食材に熱を通すことができます。

たとえば、野菜を入れた鍋が沸騰した後、ふたをして放置すればゆっくりと火を通せるでしょう。また、沸騰した鍋に卵を入れて火を消し、通常のゆで時間よりも長めに放置すればゆで卵ができます。

追い焚きの回数を減らす

一人暮らしの方で追い炊き機能をよく使っている方は、回数を減らすよう意識してみましょう。お風呂が沸いた直後に入れば、追い炊きを使わなくても温かい湯船につかれます。お風呂に入るタイミングを意識することで、追い炊きを使う回数を減らせるでしょう。

水道代の節約方法

水道代を今よりも抑えるには、以下のポイントを意識してみてください。

ここからは、それぞれのポイントについて解説します。

水の出しっぱなしをやめる

水道代を節約するには、水の出しっぱなしをやめるよう心がけてみましょう。基本的なことではありますが、水道の蛇口をこまめに閉めるよう意識するだけです。使うときだけ水を出すよう心がけることで、無駄な水道代がかかりにくくなります。

とはいえ、いきなり今までの習慣を変えることは難しいかもしれません。その場合は、節水型器具を取りつけることをおすすめします。節水型器具とは、必要以上に水を消費するのを抑制する器具のことです。製品によっては、蛇口の先に取りつけるだけで完了するものもあります。

衣類はまとめて洗濯する

衣類はなるべくまとめて洗濯するよう心がけましょう。洗濯の回数を減らすことで、水道代の節約になります。

そのほか、お風呂の残り湯で洗濯するのもおすすめです。浴槽にためた水を無駄なく使えるので節水につながります。

節水シャワーヘッドに交換する

シャワーの使い方を見直したいという方は、節水シャワーヘッドを活用してみてください。節水シャワーヘッドとは、通常のシャワーヘッドに比べて、水を節約できるシャワーヘッドのことです。

節水シャワーヘッドに切り替えると、水の使用量を減らしながら快適な水圧をキープできます。こうした特徴から、節水シャワーヘッドは、省エネや環境保護の面からも推奨されているアイテムです。

電気料金プランの見直しで光熱費を節約できる場合も

光熱費の中でも高くなりやすい電気代は、電気料金プランを見直すことによって節約できる場合があります。電力会社や電気料金プランによって、同じ分だけ電気を使用していても金額に差が出るからです。

電気料金プランを見直すポイントとして、以下の2点について考えてみてください。

- 契約アンペア数は高くないか

- 電気料金プランはライフスタイルに合っているか

1つ目のポイントは、契約アンペア数が高くないかどうかです。契約アンペア数とは、最大で使用できるアンペア数のことです。アンペア数が大きいほど一度にたくさんの電気を使用できますが、その分だけ基本料金が高くなります。今よりも契約アンペア数を下げることで、簡単に電気代を抑えられます。

2つ目は、電気料金プランがライフスタイルに合っているかどうかです。一人暮らしなら、電気使用量が少なくても割引などが受けられるプランに切り替えると節約できるでしょう。

たとえばCDエナジーの「シングルでんき」は、電気使用量の少ない一人暮らしの方にぴったりのプランです。定額割引で毎月100円引きになるほか、会員サービスの加入で電気代に応じたポイントが貯まります。

さらに、電気とガスのセット契約で、それぞれの料金が0.5%割引になり、光熱費をまとめて節約できるのも魅力です。

このように、電気料金プランを変えることで今よりも電気代が抑えられる場合があります。光熱費が高いと悩んでいる方は、この機会に見直しを検討してみるとよいでしょう。

※燃料価格が高騰している場合、電力会社やプランによって電気代に差が出る可能性があります。 契約を見直す際には、現在のご契約プランと検討中のプランを比較しながら確認しましょう!

CDエナジーなら、生活スタイルに合わせて電気料金プランを選べる!

CDエナジーでは、関東エリアのご家庭向けに豊富な電気料金プランをご提供しています。CDエナジーに切り替えて最適なプランを選択すると、月々の電気料金がお得に!さらに、電気料金の支払いに使えるポイントが貯まるほか、ガスとセットで契約すると割引が適用されます。「どのプランを選べばいいの?」とお悩みの方は、以下の図をご覧ください!

※おトク額は、各世帯別のモデル使用量(契約容量40A)をもとに東京電力エナジーパートナー「従量電灯B」の適用単価とCDエナジー「シングルでんき」「ベーシックガス」「ファミリーでんき」の料金を比較し算定しています。

※消費税相当額を含み、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を含まず、ガスセット割を適用した金額の比較。年間おトク額は電気・ガスそれぞれを100円未満で切り捨てた額を合計しています。

※実際は電気代には毎月燃料費調整額を加減算。使用状況によりお得額は変動。

※1 ポイント還元にはCDエナジーの家庭向けWEB会員サービス「カテエネ」に会員登録し、電気の契約情報を登録する必要あり。還元されるポイントは「カテエネポイント」。ポイントの対象となる料金は、再生可能エネルギー発電促進賦課金を除く。

※CDエナジーの電気料金は、燃料費調整単価に上限なし。一方で、東電EP「従量電灯B」には燃料費調整単価に上限があるため、燃料価格の高騰により上限を超えた場合、燃料費調整額により、CDエナジーの電気が割高になる場合があります。

\ お申し込みはこちらから! /

ライフスタイルを見直して水道・光熱費を節約しよう

この記事では、一人暮らしの水道・光熱費について解説しました。水道・光熱費は電気やガス、水道の使い方によって高くなる場合があります。水道・光熱費の仕組みを理解し、使い方を見直すことで今よりも金額を抑えられるようになるでしょう。

特に水道・光熱費の中で大きな割合を占めるのが電気代です。電気代を節約するには、家電の使い方を見直し、待機電力を減らすようにしましょう。また、古い家電は最新家電に比べて消費電力が大きい場合があるので、買い替えることで節電できるかもしれません。

こうした工夫を取り入れてみても電気代が抑えられない場合は、電力会社や電気料金プランの見直しを検討してみることもおすすめです。ライフスタイルに合う電気料金プランを選ぶことで、電気代を抑えられる場合があります。

先にご紹介したCDエナジーでは、最適プランをお知らせする「最適プランの定期便」が無料で利用できます(利用条件あり)。定期的に料金プランを見直せるので、ライフスタイルの変化に合わせたプラン選択が可能です。

※当社対象プラン(シングルでんき、ベーシックでんきB、ファミリーでんき)をご契約の方向けのサービスとなります。サービス対象の詳細はこちら

電力会社の切り替えも視野に入れつつ、日ごろの電気の使い方を考え直してみてください。

※この記事の内容は公開日時点の情報です。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。