「感震ブレーカーの設置は義務化されている?」

「感震ブレーカーってそもそも必要なの?」

「感震ブレーカーを設置する際のポイントを知りたい」

現在、感震ブレーカーの導入をお考えの方の中で、上記のようなお悩みを持つ方もいるのではないでしょうか。感震ブレーカーの設置は義務化されていないものの、地震に伴う通電火災を防ぐ目的から設置が推奨されています。

この記事では、感震ブレーカーの設置の義務化について詳しく解説します。ほかにも、感震ブレーカーの必要性や設置の際のポイントについても触れていきます。記事を読むことで、感震ブレーカーについての理解を深めつつ、設置を検討できるでしょう。ぜひ、参考にしてください。

感震ブレーカーの設置は義務化されている?

感震ブレーカーとは、地震による大きな揺れを検知し、自宅内のブレーカーを自動で切ってくれる装置のことです。設置することで地震に伴う通電火災の防止につながりますが、2024年5月時点では、感震ブレーカーの設置は義務化されていません。

しかし、経済産業省や日本電気協会は、全国の住宅に対し、感震ブレーカーの設置を推奨しています。中でも地震時等に火災の恐れがある密集市街地などの地域には設置勧告がおこなわれており、感震ブレーカーの必要性を重視していることがわかります。

(参考:経済産業省|感震ブレーカーの普及への協力について)

「義務化されていないなら設置は必要ない…」と判断せず、地震による通電火災からご家庭を守るためにも設置を検討してみてはいかがでしょうか。

【あわせて読みたい】感震ブレーカーとは?必要性やデメリットについてもあわせて解説

設置が義務化されていない感震ブレーカーがなぜ必要か

「設置が義務化されていない感震ブレーカーがどうして必要なの?」と気になる方もいるのではないでしょうか。ここからは、「地震による火災の原因」と「過去の大型地震と電気火災の関連性」の観点から感震ブレーカーの必要性を解説します。

地震による火災の過半数は電気が原因によるもの

地震による火災の過半数は、電気が原因で生じる電気火災(電気機器からの出火や復電した際に生じる火災)です。東日本大震災における火災でも原因の54%が電気関係によるものとされています。

地震が引き起こす電気火災の例は、以下の通りです。

- 配線が損傷することで出火

- 電源コードの断線によって出火

- 白熱灯などが点灯・落下し、可燃物に着火

- 点灯・落下した可燃物がヒーターなどに接触することで着火

- 水槽の水がこぼれ、空焚きになった加熱ヒーターから出火

電気火災を防ぐには、地震による大きな揺れが発生した際に電気を遮断することが大切です。感震ブレーカーで自宅内のブレーカーを自動的に落とすことで、このような電気火災を防げます。

過去の大型地震と電気火災の関連性

以下の表は、日本で発生した大きな地震の事例と電気火災の関連をまとめたものです。

| 地震の事例 | 電気火災との関連 |

|---|---|

| 阪神淡路大震災 | 1995年1月17日に発生した地震。地震直後だけでなく、地震から数時間後も電気関連の火災が多く生じており、電気火災が注目されるきっかけとなった。 |

| 東日本大震災 | 2011年3月11日に発生した地震。震災時の火災の原因は、約54%が電気関連によるものだったと報告されている。 |

| 能登半島地震 | 2024年1月1日に発生した地震。屋内配線が地震の影響で傷つき、電気火災につながった恐れがあると示唆されている。 |

日本で発生した大きな地震と電気火災には、見過ごせない関連性があります。感震ブレーカーの設置は、地震発生後の二次災害(電気火災)を防ぐ役割として非常に大切です。

感震ブレーカーの設置が義務化される可能性はある?

2024年5月時点では感震ブレーカーの設置は義務化されていないものの、今後義務化される可能性はゼロではありません。内閣府から公表されている防災情報によると、「感震ブレーカーの普及に向けた主な論点整理」にて感震ブレーカーの設置義務化が論点に挙げられています。

地震に伴う電気火災が不安な方は、ぜひこの機会に感震ブレーカーの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

感震ブレーカーの設置に補助金はある?

お住まいの地域によっては、感震ブレーカー支援制度の一環として補助金制度が適用される場合があります。補助金制度の有無や適用条件は地域ごとに異なるため、自治体の公式サイトで確認してみましょう。

補助金制度が適用される場合は、感震ブレーカーの導入費用を抑えるためにも、ぜひ活用してみてください。

感震ブレーカーを設置する際の2つのポイント

感震ブレーカーを設置する際のポイントは、主に以下の通りです。

それぞれのポイントについて詳しく解説します。

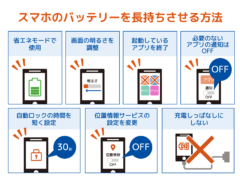

ポイント1. 停電対策と合わせて取り組む

感震ブレーカーで地震に伴う電気火災のリスクは防げますが、停電そのものに対する備えは必要です。避難時に対する安全確保のため、停電対策も合わせて取り組みましょう。

地震時の停電の備えは、以下の通りです。

- 懐中電灯や停電時に作動する足元灯などで照明を確保する

- 情報を入手する方法として、テレビ以外にもラジオ・スマートフォンを常備する

- 停電時に対処できるよう、モバイルバッテリーや発電グッズなどを備えておく

感震ブレーカーの設置に加えて停電時の備えも万全にすると、地震発生後の安全確保に役立ちます。たとえば、スマートフォンは情報収集や安否確認に役立ちます。懐中電灯の代わりとしても使えるため、モバイルバッテリーと一緒に備えて充電切れを起こさないようにしておくとよいでしょう。ほかにも、照明器具やラジオなどの情報収集器具を用意して、備えをより万全にしてください。

ポイント2. 耐震対策と合わせて取り組む

停電対策とともに、耐震対策にも取り組みましょう。耐震対策のポイントは、以下の通りです。

- 避難経路確保のため、建物の耐震化や家具の転倒防止などに取り組む

- 復電前に、ガス漏れの有無や電気製品の安全確認をおこなう

- 復電後に焦げた臭いを感じたらすぐにブレーカーを遮断して確認をおこなう

- 定期的に感震ブレーカーの動作・性能の確認、部品の交換などをおこなう

通販やホームセンターなどで、棚の上に取りつける突っ張り棒や家具の固定器具・転倒防止器具などの耐震グッズが購入できます。感震ブレーカーと合わせて導入をご検討ください。

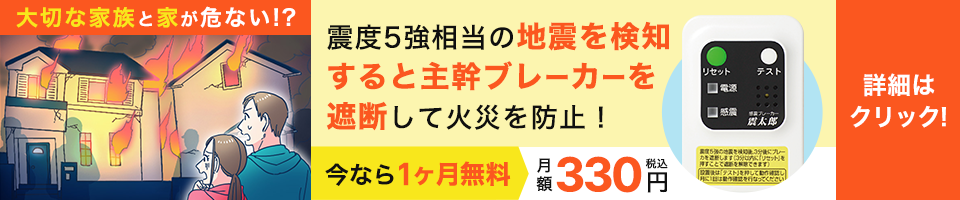

これから感震ブレーカーを取りつけるなら震太郎がおすすめ

これから感震ブレーカーの設置をお考えの方は、CDエナジーが提供する「震太郎」がおすすめです。CDエナジーは、大阪ガス・中部電力ミライズがタッグを組んで設立した会社です。電気・ガスのほかに、感震ブレーカー・火災警報器など日々の安全を守るためのサービスも提供しています。

ここでは、震太郎の月額料金や特徴、機能についてご紹介します。

震太郎の月額料金・特徴

以下の表は、震太郎の月額料金・特徴をまとめたものです。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 商品名 | 震太郎 |

| 仕組み | 震度5強以上の地震を感知したら主幹ブレーカーを落とし、通電火災の原因となる復電時のショートを防止する。 |

| 月額料金 | 330円(税込) |

| 設置工事 | 不要 |

| 支払方法 | ガス契約の方:手続き不要(ガス料金と合わせて支払い) 電気のみ契約または契約がない方:払込票払い |

震太郎の4つの機能

震太郎の機能は、以下の4つです。

それぞれの機能について詳しく解説します。

機能1. 地震検知時のブレーカー遮断機能

震太郎は、地震を検知すると3分間警報が鳴り続けます。その後、主幹ブレーカーを遮断し、地震による電気火災を防止できる仕組みです。

主幹ブレーカーを落としたくない場合は、3分以内にリセットボタンを押すことで遮断を解除・停止できます。

機能2. 地震波感知記憶機能(二次火災防止)

震太郎には、地震波検知後の警報中の3分以内に停電が発生した場合、復電直後に主幹ブレーカーを即時遮断する機能もあります。

遮断された主幹ブレーカーは、安全確認後に再度立ち上げることで、これまで通り電気を使えます。

機能3. 停電補償機能(二次火災防止)

震太郎には、停電後8秒以内に地震波を検知した場合、復電直後に主幹ブレーカーを即時遮断する機能もあります。

在宅・不在に関係なく作動するため、避難・外出先で地震が発生した場合でも、電気火災からご自宅を守ります。

機能4. 家屋倒壊感知機能

家屋の倒壊による電気配線の損傷も、電気火災の原因の1つです。震太郎には、家屋の急な傾きや倒壊を感知して、主幹ブレーカーを遮断する機能も搭載されています。

遮断された主幹ブレーカーは、安全確認後に再度立ち上げることで問題なく電気を使えます。

自宅に感震ブレーカーを設置して地震に備えよう

この記事では、感震ブレーカーの義務化について詳しく解説しました。

感震ブレーカーは、地震の大きな揺れを検知して自動でブレーカーを落とす装置です。感震ブレーカーは現在、設置は義務化されていませんが、地震に伴う電気火災を防ぐ目的から設置が推奨されています。

感震ブレーカーを設置する際は、停電対策・耐震対策も合わせて取り組みましょう。停電対策の例には、照明器具やラジオなどの情報収集器具の準備が挙げられます。耐震対策には、固定器具・転倒防止器具による家具の固定などが挙げられます。

CDエナジーは、価格だけでなく機能性の高さを考え、数ある感震ブレーカーの中から「震太郎」を提供しています。工事不要で取りつけが可能で、月額330円で利用できます。ぜひ、この機会に感震ブレーカーの導入を検討してみてください。

※この記事の内容は公開日時点の情報です。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。