現在、地球温暖化やカーボンニュートラルなど、環境に関する問題や取組みなどが注目を集める中で、重要な存在が温室効果ガスです。温室効果ガスとは、簡単に言うと地球の表面を温める気体の総称です。電気やガス、交通手段など、生活に欠かせないさまざまな場面で排出されている気体です。

この記事では、温室効果ガスとは何か、わかりやすく解説します。また、種類や地球温暖化との関係についても触れていきます。

この記事を読めば温室効果ガスについての理解が深まり、暮らしの中で今すぐ始められる具体的な削減対策も実践できるでしょう。「温室効果ガスってそもそも何?増えるとダメなの?」と疑問を持っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

- 温室効果ガスとは「地球を温めるガス」のこと

- 温室効果ガスの役割

- 温室効果ガスと地球温暖化の関係

- 温室効果ガスの主な種類・割合

- 1. 二酸化炭素(75.0%)

- 2. メタン(18.0%)

- 3. 一酸化二窒素(4.0%)

- 4. フロン類(2.0%)

- 補足. 水蒸気も温室効果ガスの一種

- 温室効果ガスの増加に大きく影響している2つの原因

- 原因1. 暮らし・産業を支える「化石燃料」の使い過ぎ

- 原因2. 二酸化炭素を吸収してくれる「森林」の減少

- 温室効果ガスが増えると起こる未来への影響

- 影響1. 急激な気温上昇

- 影響2. 海面水位の上昇の加速

- 影響3. 生態系の変化による食料問題や健康のリスク

- 温室効果ガス削減の具体的な対策

- 世界や日本が取り組んでいる対策

- 今日からできる家庭での温室効果ガス対策

- CDエナジーの環境への取り組み「CDグリーンでんき」

- 温室効果ガスに関するよくある質問

- なぜ二酸化炭素ばかり問題になるの?

- 個人の取り組みって本当に意味がある?

- 家庭でも温室効果ガスの削減に取り組める

温室効果ガスとは「地球を温めるガス」のこと

温室効果ガスとは、簡単に言うと地球の表面を温める性質を持つ気体の総称です。

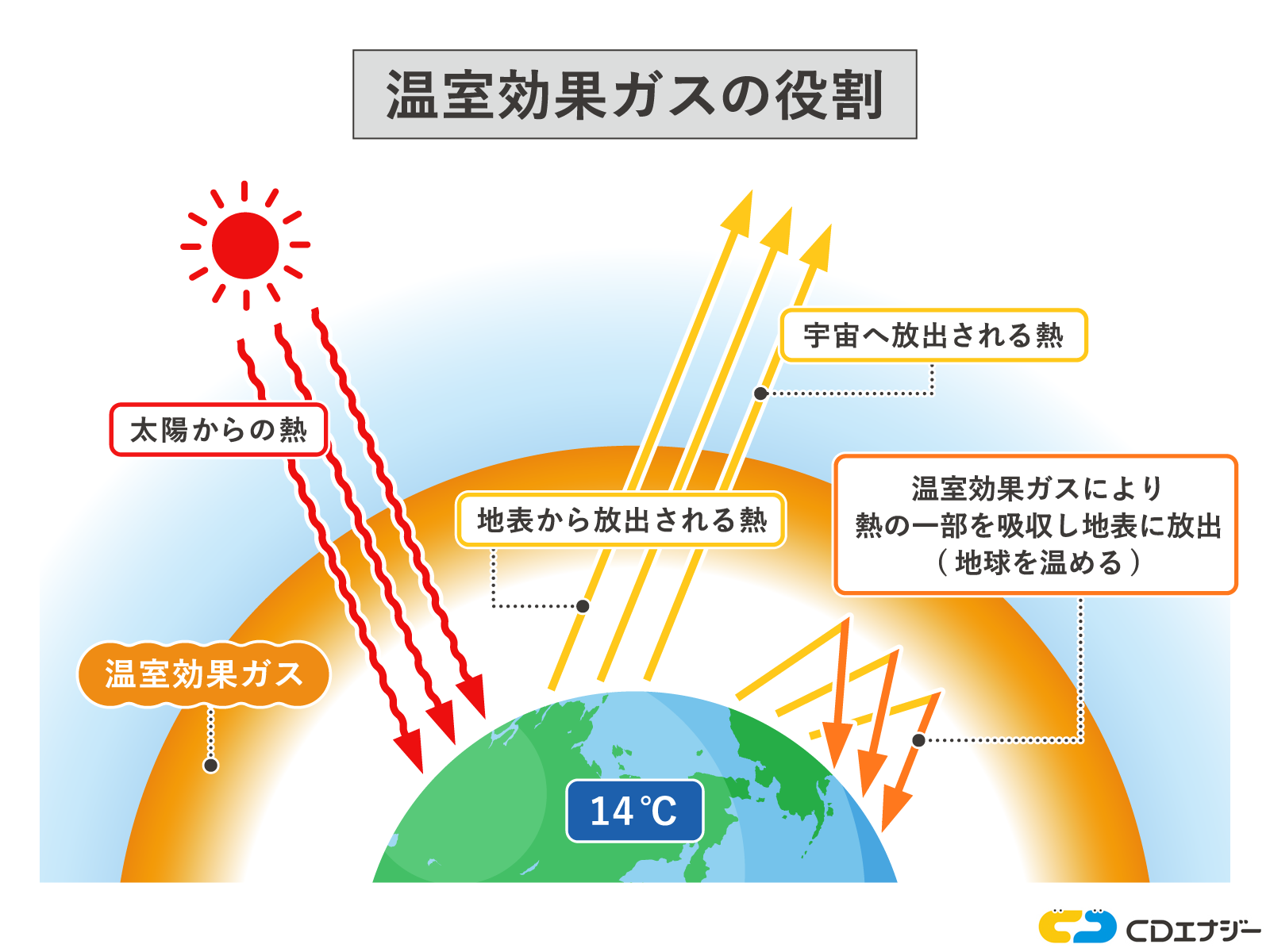

これらのガスは、太陽からの光は通しますが、地表から宇宙へ逃げようとする赤外線の一部を吸収し、再び地表に放出して大気を温めます。この働きがあるおかげで、地球は生物が暮らしやすい温度に保たれています。

温室効果ガスの役割

温室効果ガスは、地球の気温を保つために不可欠な存在です。温室効果ガスが地表から放射される熱を吸収することで、地球全体の平均気温は約14℃に保たれています。

もし温室効果ガスが全く存在しなければ、地球の平均気温はマイナス19℃程度になると言われています。

温室効果ガスと地球温暖化の関係

| 本来の地球 | 地表の熱をほどよく保つことで、生物が住みやすい気温(約14℃)を維持する |

| 現在の地球 | 温室効果ガスが過剰に排出され、熱が宇宙に逃げにくくなり、地球全体の気温が上昇し続けている |

温室効果ガスは本来地球に欠かせません。しかし、近年はその量が急増したせいで地球温暖化を加速させ、世界的な問題となっています。

特に18世紀の産業革命以降、人類は石炭や石油などの化石燃料を大量に消費するようになりました。工場での生産活動や発電、自動車の利用などによって大量の温室効果ガスが大気中に排出されるようになったのです。

その結果、温室効果が本来あるべき姿よりも強まり、地球全体の気温が異常なスピードで上昇しています。

また、温室効果ガスの一種であるフロンガスは、地球温暖化だけでなくオゾン層の破壊も引き起こします。このように、温室効果ガスの環境への影響はさまざまです。

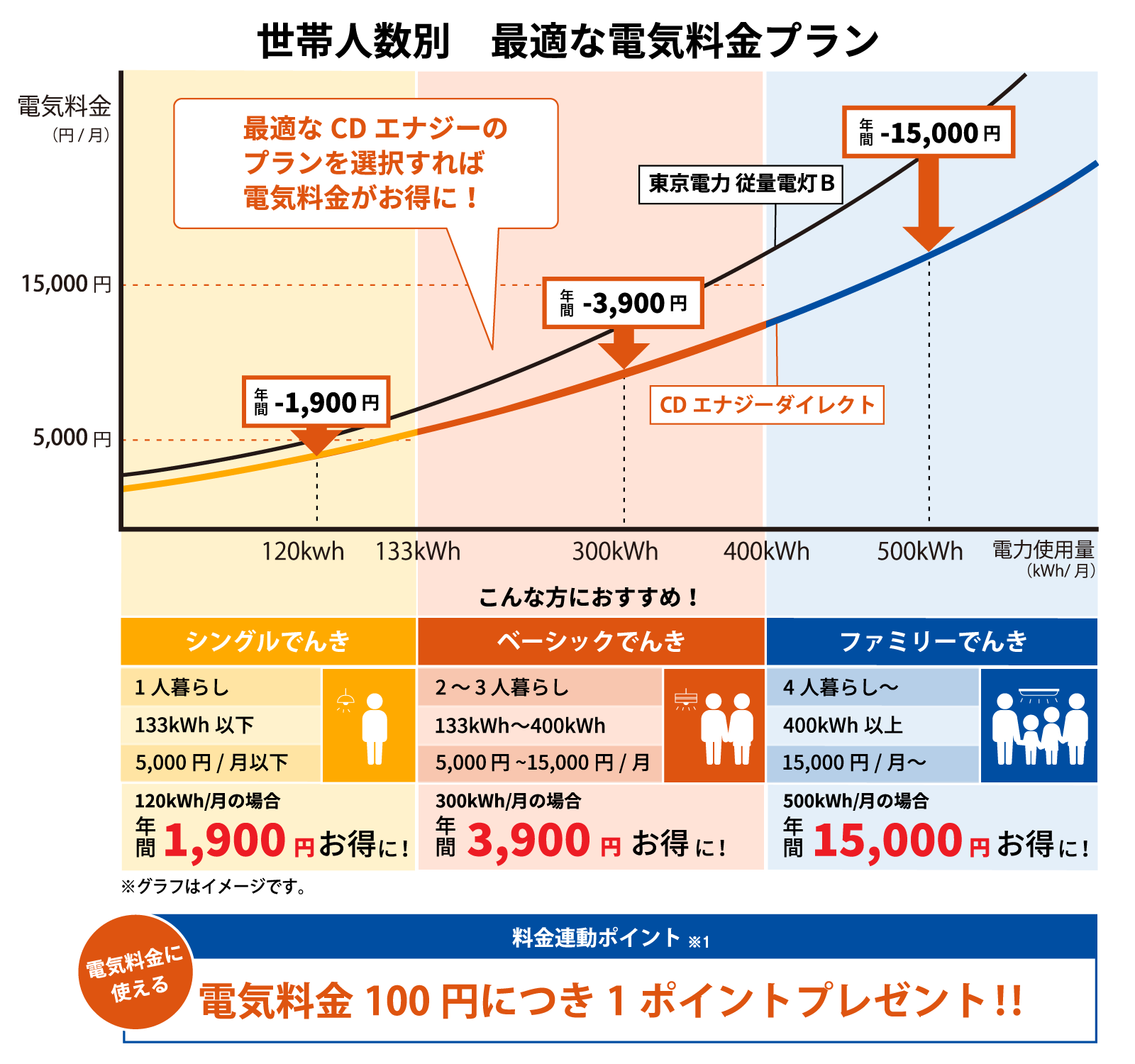

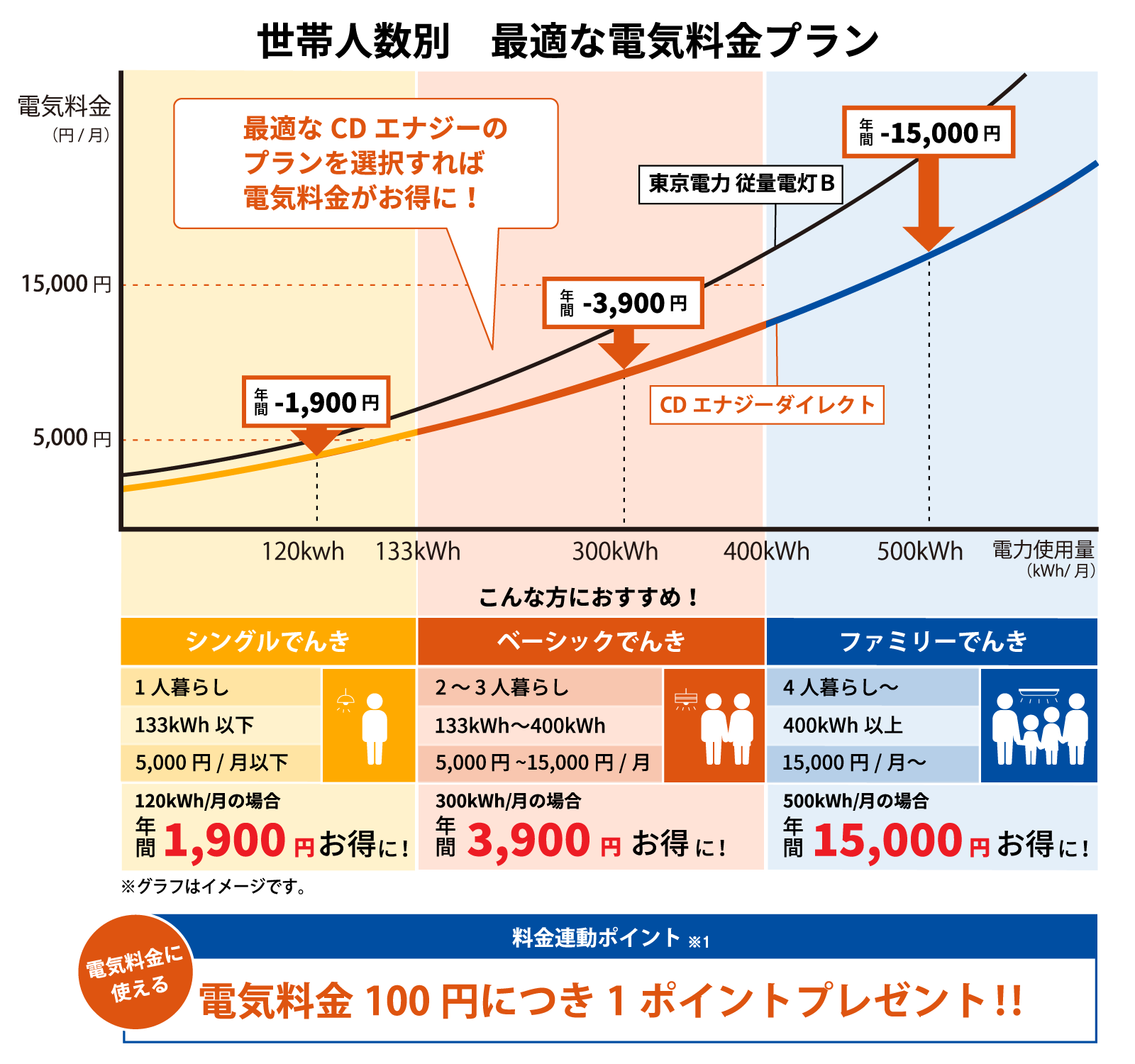

CDエナジーなら、生活スタイルに合わせて電気料金プランを選べる!

CDエナジーでは、関東エリアのご家庭向けに豊富な電気料金プランをご提供しています。CDエナジーに切り替えて最適なプランを選択すると、月々の電気料金がお得に!さらに、電気料金の支払いに使えるポイントが貯まるほか、ガスとセットで契約すると割引が適用されます。「どのプランを選べばいいの?」とお悩みの方は、以下の図をご覧ください!

※おトク額は、各世帯別のモデル使用量(契約容量40A)をもとに東京電力エナジーパートナー「従量電灯B」の適用単価とCDエナジー「シングルでんき」「ベーシックガス」「ファミリーでんき」の料金を比較し算定しています。

※消費税相当額を含み、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を含まず、ガスセット割を適用した金額の比較。年間おトク額は電気・ガスそれぞれを100円未満で切り捨てた額を合計しています。

※実際は電気代には毎月燃料費調整額を加減算。使用状況によりお得額は変動。

※1 ポイント還元にはCDエナジーの家庭向けWEB会員サービス「カテエネ」に会員登録し、電気の契約情報を登録する必要あり。還元されるポイントは「カテエネポイント」。ポイントの対象となる料金は、再生可能エネルギー発電促進賦課金を除く。

※CDエナジーの電気料金は、燃料費調整単価に上限なし。一方で、東電EP「従量電灯B」には燃料費調整単価に上限があるため、燃料価格の高騰により上限を超えた場合、燃料費調整額により、CDエナジーの電気が割高になる場合があります。

\ お申し込みはこちらから! /

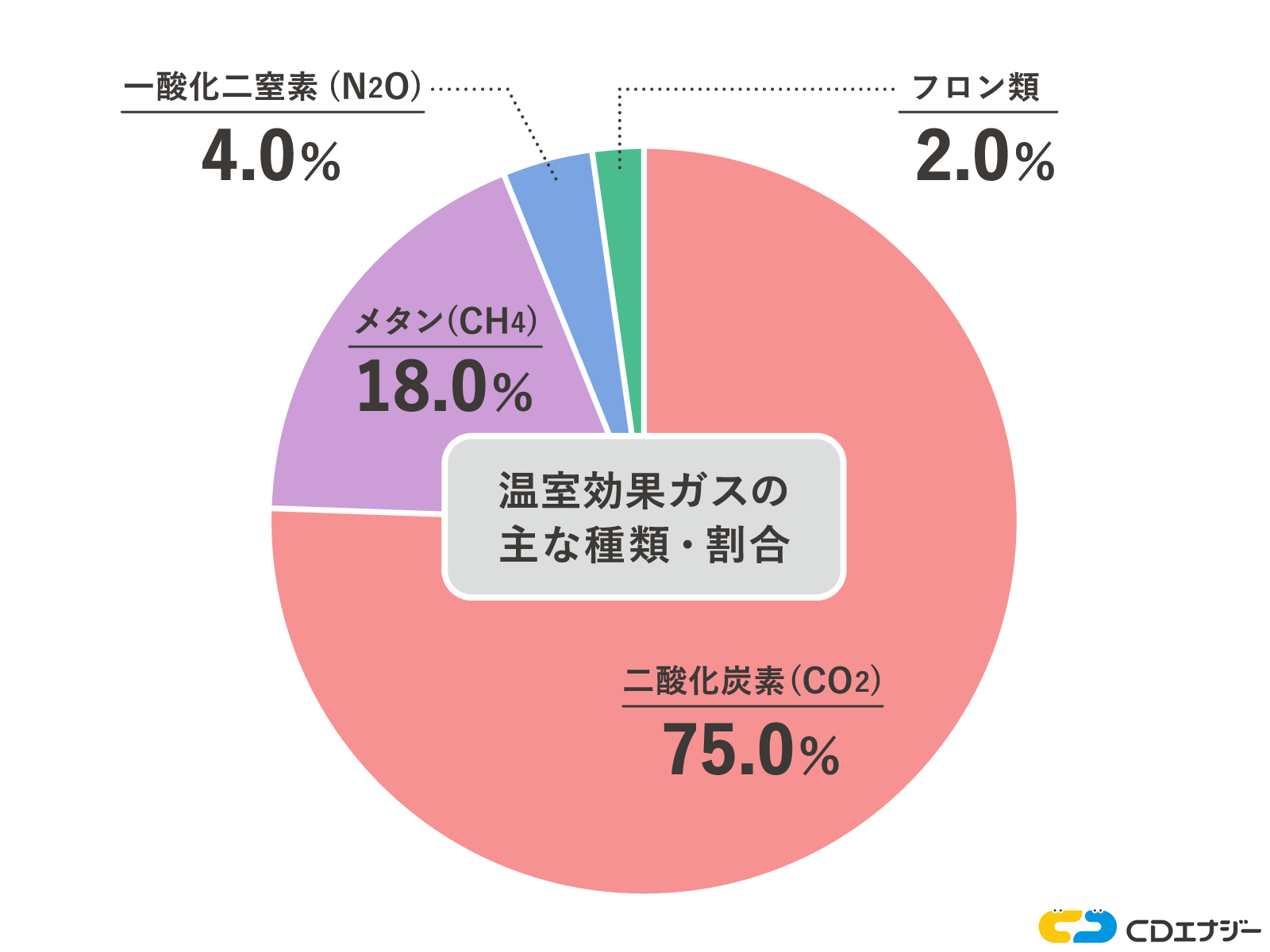

温室効果ガスの主な種類・割合

| 二酸化炭素(CO₂) | 75.0% |

| メタン(CH₄) | 18.0% |

| 一酸化二窒素(N₂O) | 4.0% |

| フロン類 | 2.0% |

「温室効果ガス」と一括りにされがちですが、実際にはいくつかの種類が存在します。中でも地球温暖化への影響が大きいとされるのは、二酸化炭素・メタン・一酸化二窒素・フロン類の主に4つです。

ここからは、それぞれの気体について解説します。

1. 二酸化炭素(75.0%)

二酸化炭素(CO₂)は、人為的に排出される温室効果ガスの中で最も量が多く、地球温暖化に与える影響が最も大きい気体です。無色・無臭の気体で、主に石油や石炭、天然ガスなどの化石燃料を燃焼させることで発生します。

日常的に使う電気も、その多くが火力発電所で化石燃料を燃やして作られています。そのため、電気の使用は間接的に二酸化炭素の排出につながる要素です。

ほかにも、ガソリン車の利用や工場の稼働など、現代社会のあらゆる活動が二酸化炭素の排出源となっています。

2. メタン(18.0%)

メタン(CH₄)は、二酸化炭素に次いで温暖化への影響が大きいとされるガスです。

発生源は多岐にわたり、天然ガスの採掘、家畜(牛など)のげっぷ、水田、そしてゴミの埋め立て地などから排出されます。特に農業分野や廃棄物処理の過程で多く発生するのが特徴です。

3. 一酸化二窒素(4.0%)

一酸化二窒素(N₂O)は、強力な温室効果を持つ気体です。一度排出されると、大気中に約116年もの長期間とどまり続ける性質があります。

主な発生源としては、農業で使われる窒素肥料の使用や燃料の燃焼などが挙げられます。

4. フロン類(2.0%)

フロン類は、炭素とフッ素からなる化合物の総称で、自然界には存在しない人工の物質です。安定していて扱いやすく、人体への毒性が低いことから、かつてはエアコンや冷蔵庫の冷媒、断熱材、スプレーの噴射剤として広く利用されていました。

しかし、オゾン層を破壊する性質と、非常に強い温室効果を持つことが明らかになりました。現在はオゾン層を破壊しない代替フロンが使われていますが、これもまた強力な温室効果を持つため、排出抑制が重要な課題となっています。

補足. 水蒸気も温室効果ガスの一種

地球上で最も量が多い温室効果ガスは、水蒸気です。しかし、水蒸気の量は主に気温によって決まり、人間の活動によって増減をコントロールできません。

地球の気温が上昇するのは、二酸化炭素の増加が原因です。暖められた大気はより多くの水蒸気を含み、増えた水蒸気がさらに温室効果を高めて温暖化を加速させます。

このため、温暖化の根本的な原因である二酸化炭素の削減が、気候変動対策においてきわめて重要視されています。

温室効果ガスの増加に大きく影響している2つの原因

温室効果ガスが急激に増加し、地球温暖化が深刻化している背景には、主に2つの大きな原因があります。

これらの原因は、わたしたちの生活と密接に関わっています。ここからは、それぞれの原因について解説します。

原因1. 暮らし・産業を支える「化石燃料」の使い過ぎ

温室効果ガス増加の最大の原因は、産業革命以降における石炭、石油、天然ガスなどの化石燃料の大量消費です。

経済の発展に伴い世界中の電力消費量は増加しています。その発電の多くを依然として化石燃料を燃やす火力発電に依存しているため、電力消費の増加がそのまま二酸化炭素排出量の増加に直結しています。

さらに、化石燃料は、自動車、飛行機、船などの輸送手段における主要なエネルギー源です。何気ない日々の暮らしの中でも、大量の二酸化炭素を排出し続けています。

原因2. 二酸化炭素を吸収してくれる「森林」の減少

森林は、光合成によって大気中の二酸化炭素を吸収し、酸素を放出します。しかし、農地への土地利用や伐採などによって世界中で森林破壊が進んでいるのが現状です。

森林が減少すると、二酸化炭素の吸収源が失われます。すると、大気中に残る二酸化炭素の量が増え、地球温暖化をさらに加速させます。特に熱帯雨林など、大規模な森林の減少が深刻な問題です。

温室効果ガスが増えると起こる未来への影響

温室効果ガスの増加は、単に気温が上がるだけではありません。上記のように、わたしたちの生活や地球環境に以下のような深刻な影響を及ぼすとされています。

ここからは、それぞれの影響について解説します。

影響1. 急激な気温上昇

近年の気温上昇のペースは、過去の自然な気候変動と比較してはるかに急激です。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第6次評価報告書(2021年)によると、世界の平均気温は工業化以前(1850~1900年)と比べて2011~2020年で1.09℃上昇しており、その傾向は年々加速しています。

このまま対策を取らなければ、今世紀末までに約4.0℃気温が上昇すると予測されています。

影響2. 海面水位の上昇の加速

地球温暖化によって海の水の膨張と、陸上にある氷河や氷床の融解が起こり、海面水位の上昇が加速しています。近年の観測データでは、海面上昇のペースが過去に比べて速まっていることが示されています。

このまま海面水位の上昇が続くと、沿岸部の低地や小さな島国では、高潮による浸水被害が増加するリスクも無視できません。

影響3. 生態系の変化による食料問題や健康のリスク

急激な気候変動は、動植物の生息環境を大きく変えます。気温や降水量の変化に対応できない種は絶滅の危機に瀕し、生態系のバランスが崩れる可能性があります。

たとえば農作物の生育に適した気候帯が変化し、生産量が不安定になると、世界的な食料問題となるでしょう。

また、気温の上昇は熱中症のリスクを高めるだけでなく、蚊などが媒介する感染症の流行地域を拡大させる可能性も指摘されています。

このように、温暖化はわたしたちの健康にも直接的な脅威となり得ます。

温室効果ガス削減の具体的な対策

地球温暖化を食い止めるため、世界各国で温室効果ガスの削減に向けた取り組みが進められています。日本も例外ではなく、国を挙げた対策と一人ひとりの行動が不可欠です。

ここからは、世界や日本が取り組んでいる対策と、今日からできる家庭での温室効果ガス対策を紹介します。

世界や日本が取り組んでいる対策

2020年10月、日本政府は2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。これは、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ、排出量を実質ゼロにすることを目指すものです。この目標達成のため、2030年度には温室効果ガス排出量を2013年度比で46%削減するという中間目標も掲げています。

また、2050年カーボンニュートラル宣言の達成を後押しするために制定されたのが、地球温暖化対策推進法です。この法律に基づいて国や地方自治体が連携し、温暖化対策を進めるための枠組みが作られています。

【あわせて読みたい】カーボンニュートラルとは?意味や取り組みをわかりやすく解説

今日からできる家庭での温室効果ガス対策

環境省の調査(2022年度確報値)によると、家庭から排出される二酸化炭素のうち、半分以上の67.2%が「電気」の使用によるものです。 次に多いのが、ガソリンや都市ガス・プロパンガスです。

つまり、日常生活の中で以下の3つの使い方を見直すことが、効果的な温室効果ガス削減につながります。

これらのポイント以外にも、食品ロスをなくす、マイバッグやマイボトルを活用するなどの行動も大切です。ここからは、それぞれの使い方を見直す具体的な方法について解説します。

電気の使い方の見直し

家庭からの二酸化炭素排出量で最も割合の大きい、電気の使い方から見直してみましょう。LED照明や省エネ家電に買い替えると、日々の電力消費を大きく削減するのに効果的です。

冷房は28℃、暖房は20℃を目安に設定するだけでエネルギー消費を抑えられます。扇風機やサーキュレーターを併用すれば、より効率よく快適な室温を保てます。

ほかにも、使わない照明は消し、家電の主電源を切って待機電力を削減するのも効果的です。

車(ガソリン)の使い方の見直し

運転する際は、「ふんわりアクセル」や「早めのアクセルオフ」などを意識しましょう。急発進・急加速を避けるエコドライブを実践するだけで、燃費が向上しガソリン消費と二酸化炭素排出を抑えられます。

近場への移動は車を使わず、徒歩や自転車に切り替えるのも有効です。長距離の移動でも電車やバスなど公共交通機関を積極的に利用することで、自動車からの二酸化炭素排出量を大幅に削減できます。

ガスの使い方の見直し

ガスの使い方の見直しも、温室効果ガス削減につながります。たとえばお風呂では、追い焚きの回数を減らしたり、お湯の出しっぱなしをやめたりするだけで、ガスと水の使用量を減らせます。

キッチンでの調理時も工夫が可能です。鍋で調理する際は、炎が鍋底からはみ出さないように火力を調節し、落し蓋やフタを活用すると熱効率が上がります。圧力鍋を使って調理時間を短縮することも、効果的なガスの節約方法です。

CDエナジーの環境への取り組み「CDグリーンでんき」

家庭での温室効果ガス削減に大きく貢献できる方法の1つが、再生可能エネルギー由来の電気を選ぶことです。CDエナジーでは、環境に配慮した電気料金プランとして「CDグリーンでんき」を提供しています。

CDグリーンでんきは、実質的に二酸化炭素排出量ゼロを実現するプランです。太陽光や風力などの再生可能エネルギーによって発電された電気に、環境価値を持つ「非化石証書」を組み合わせます。

CDグリーンでんきなら家庭の電気使用に伴う二酸化炭素排出量を実質ゼロにでき、気軽に地球温暖化対策に取り組むことが可能です。現在の電力会社からの切り替えは、Webで簡単に手続きができ、工事や費用も原則不要です。

温室効果ガスの削減に取り組みたい方は、切り替え先の1つとして、検討してみてはいかがでしょうか。

温室効果ガスに関するよくある質問

温室効果ガスについて理解を深める中で、「なぜ二酸化炭素だけが悪者扱いされるの?」などの疑問を感じる方もいるかもしれません。

最後に、温室効果ガスに関するよくある質問を取り上げ、それぞれ回答していきます。

なぜ二酸化炭素ばかり問題になるの?

温室効果ガスにはメタンやフロンなどさまざまな種類がありますが、特に二酸化炭素が問題視されます。その理由は、人間の活動によって排出される量が圧倒的に多く、大気中に蓄積し続けているからです。

水蒸気も強力な温室効果ガスですが、その量は主に気温によって自然に変動します。一方で二酸化炭素は、化石燃料の燃焼など人間の活動によって増え続ける気体です。この二酸化炭素の増加が気温上昇の根本的な引き金となり、さらに水蒸気量を増やすという悪循環を生みます。

その結果、元凶である二酸化炭素の削減が最も重要な課題とされているのです。

個人の取り組みって本当に意味がある?

一人ひとりの小さな行動も、多くの人が実践すれば社会全体を動かす原動力になります。

たとえば多くの家庭が省エネを意識すれば、国全体の電力需要を抑えられます。また、多くの人がエコな製品を選ぶようになれば、企業も環境に配慮した製品開発に力を入れるようになるでしょう。

家庭でも温室効果ガスの削減に取り組める

本来、温室効果ガスは、地球を生命が住みやすい環境に保つために不可欠です。しかし、社会活動によってそのバランスが崩れ、深刻な気候変動を引き起こしています。この問題の解決には、国や企業だけでなく、一人ひとりのライフスタイルの見直しが欠かせません。

省エネを心がけたり、移動手段を工夫したりするなどの日々の小さな積み重ねが、温室効果ガスの削減につながります。さらに、環境に配慮した電気を選ぶことも、家庭でできる温暖化対策の1つです。

CDエナジーが提供する「CDグリーンでんき」は、実質的に二酸化炭素を排出しない再生可能エネルギー100%の電気です。未来の地球のために、まずはご家庭の電気から見直してみてはいかがでしょうか。

CDエナジーなら、生活スタイルに合わせて電気料金プランを選べる!

CDエナジーでは、関東エリアのご家庭向けに豊富な電気料金プランをご提供しています。CDエナジーに切り替えて最適なプランを選択すると、月々の電気料金がお得に!さらに、電気料金の支払いに使えるポイントが貯まるほか、ガスとセットで契約すると割引が適用されます。「どのプランを選べばいいの?」とお悩みの方は、以下の図をご覧ください!

※おトク額は、各世帯別のモデル使用量(契約容量40A)をもとに東京電力エナジーパートナー「従量電灯B」の適用単価とCDエナジー「シングルでんき」「ベーシックガス」「ファミリーでんき」の料金を比較し算定しています。

※消費税相当額を含み、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を含まず、ガスセット割を適用した金額の比較。年間おトク額は電気・ガスそれぞれを100円未満で切り捨てた額を合計しています。

※実際は電気代には毎月燃料費調整額を加減算。使用状況によりお得額は変動。

※1 ポイント還元にはCDエナジーの家庭向けWEB会員サービス「カテエネ」に会員登録し、電気の契約情報を登録する必要あり。還元されるポイントは「カテエネポイント」。ポイントの対象となる料金は、再生可能エネルギー発電促進賦課金を除く。

※CDエナジーの電気料金は、燃料費調整単価に上限なし。一方で、東電EP「従量電灯B」には燃料費調整単価に上限があるため、燃料価格の高騰により上限を超えた場合、燃料費調整額により、CDエナジーの電気が割高になる場合があります。

\ お申し込みはこちらから! /

※この記事の内容は公開日時点の情報です。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。