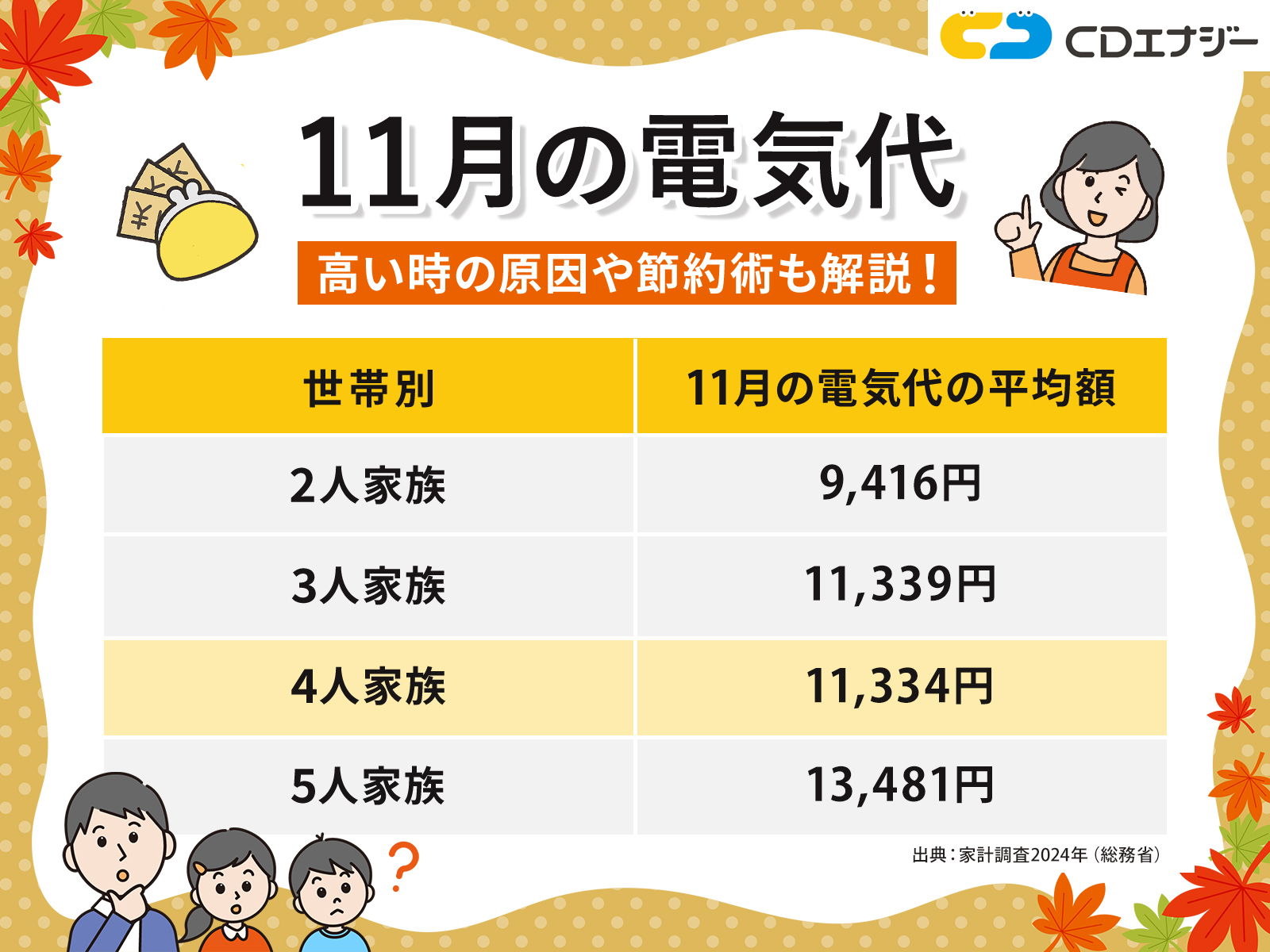

11月の電気代は、世帯人数や電気の使い方によって異なります。総務省「家計調査」の二人以上の世帯の電気代支出を用いると、2024年11月の目安は2人世帯9,416円、4人世帯11,334円です(集計方法や地域差で前後します)。

平均より電気代が高い場合は、家電の使い方を見直して節電を意識しましょう。根本的に電気代を減らしたい場合は、電力会社の切り替えを検討するのもおすすめです。

この記事では、11月の電気代の平均額について解説します。ほかにも、高くなる原因や暖房器具ごとの電気代についても触れています。11月の電気代が高い原因や対策を知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

- 11月の電気代の平均額

- 季節別にみる電気代の平均額

- 月別にみる電気代の平均額

- 過去10年における11月の電気代の推移

- 11月の電気代が高いときによくある5つの原因

- 1. 暖房器具の消費電力が大きい

- 2. 日照時間が短く照明の点灯時間が長い

- 3. 外気温と室内温度の差が大きい

- 4. 政府の補助金終了による割引の減少

- 5. ライフスタイルの変化

- 暖房器具ごとの1時間あたりの電気代

- 知っておきたい電気料金の仕組み

- 1. 基本料金

- 2. 電力量料金(燃料費調整額含む)

- 3. 再エネ賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金)

- 冬の電気代を節約する方法

- 1. 暖房器具を効率よく併用する

- 2. 状況に合わせて暖房器具を使い分ける

- 3. 暖房器具を定期的に清掃する

- 4. 古い暖房器具は買い替えを検討する

- 5. 電力会社・電気料金プランを見直す

- 11月の電気代の平均を知って比較してみよう

11月の電気代の平均額

11月の電気代の平均額は、以下の通りです。

| 世帯人数 | 2024年11月 | 2023年11月 |

|---|---|---|

| 2人家族 | 9,416円 | 8,567円 |

| 3人家族 | 11,339円 | 10,124円 |

| 4人家族 | 11,334円 | 10,294円 |

| 5人家族 | 13,481円 | 10,639円 |

2024年の家計調査によると、2人暮らしの11月の電気代はおよそ9,416円です。世帯人数が3人以上の場合は10,000円を超えます。また、2023年と比較すると全体的に電気代が上昇していることがわかります。

平均額だけみても、「高いのか安いのかわからない」と感じる方もいるかもしれません。そこで、ここからは季節別・月別に電気代の平均額を解説します。

季節別にみる電気代の平均額

季節別にみると、電気代の平均額は以下の通りです。

| 季節 | 単身世帯 | 2人以上の世帯 |

|---|---|---|

| 1月~3月 | 7,150円 | 13,265円 |

| 4月~6月 | 5,839円 | 11,125円 |

| 7月~9月 | 6,771円 | 11,984円 |

| 10月~12月 | 6,356円 | 11,657円 |

2024年の家計調査のデータによると、平均額が高くなりやすい季節は1月〜3月です。この時期は暖房器具を使うことが多く、その影響で電気使用量が上がるためだと考えられます。11月を含む10月〜12月の電気代は、それ以外の季節と比較してもそこまで高くはありません。

月別にみる電気代の平均額

月別にみてみると、電気代の平均額は以下のようになります。

| 月別 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 | 5人家族 |

|---|---|---|---|---|

| 1月 | 10,995円 | 12,918円 | 13,492円 | 15,275円 |

| 2月 | 12,556円 | 14,067円 | 14,074円 | 16,791円 |

| 3月 | 12,583円 | 14,300円 | 14,708円 | 16,850円 |

| 4月 | 11,829円 | 13,319円 | 13,473円 | 15,040円 |

| 5月 | 9,983円 | 11,581円 | 11,868円 | 12,856円 |

| 6月 | 8,786円 | 9,856円 | 10,210円 | 11,371円 |

| 7月 | 8,972円 | 10,292円 | 10,949円 | 11,300円 |

| 8月 | 10,999円 | 13,078円 | 13,047円 | 14,632円 |

| 9月 | 12,226円 | 14,937円 | 14,996円 | 16,499円 |

| 10月 | 11,898円 | 13,991円 | 13,700円 | 14,591円 |

| 11月 | 9,416円 | 11,339円 | 11,334円 | 13,481円 |

| 12月 | 10,291円 | 12,128円 | 11,814円 | 14,266円 |

1年のうち、電気代が最も高くなりやすいのは3月です。3人家族、4人家族の場合は15,000円近く、5人家族の場合は15,000円を超えます。一方で、1年を通して安い傾向にあるのは6月頃です。

年間を通してみると、どの世帯でも11月の電気代はそれほど高いわけではありません。

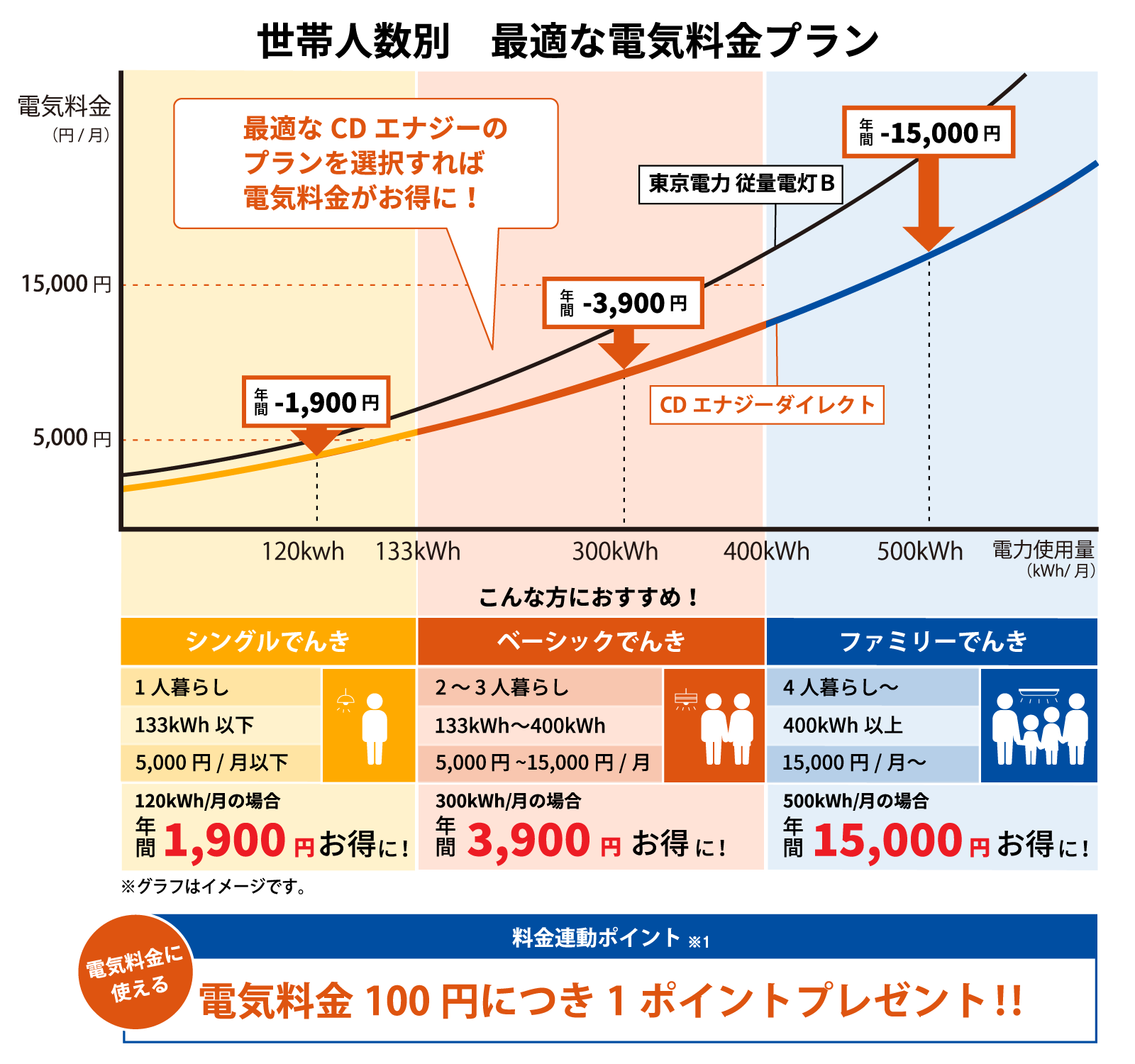

CDエナジーなら、生活スタイルに合わせて電気料金プランを選べる!

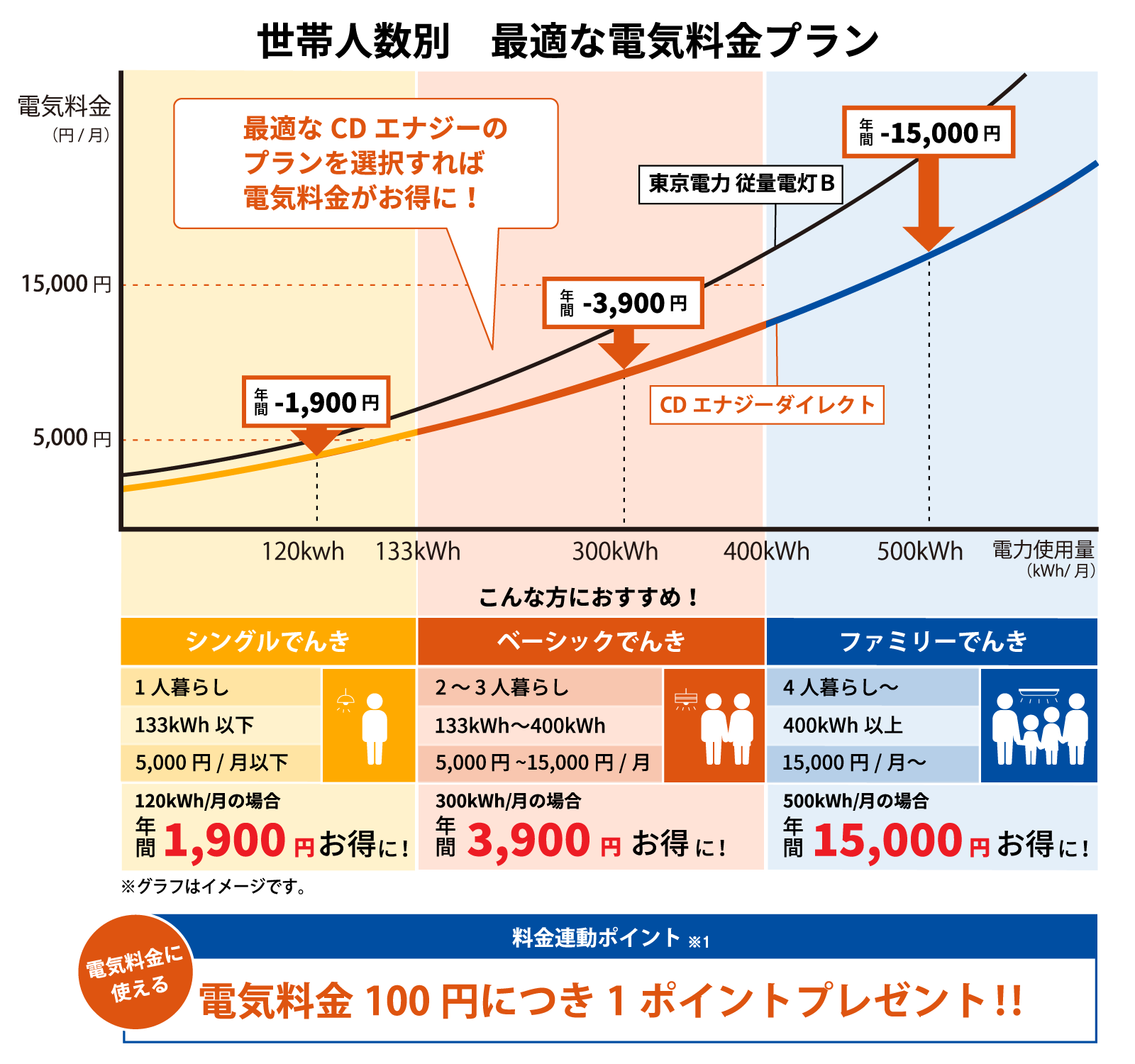

CDエナジーでは、関東エリアのご家庭向けに豊富な電気料金プランをご提供しています。CDエナジーに切り替えて最適なプランを選択すると、月々の電気料金がお得に!さらに、電気料金の支払いに使えるポイントが貯まるほか、ガスとセットで契約すると割引が適用されます。「どのプランを選べばいいの?」とお悩みの方は、以下の図をご覧ください!

※おトク額は、各世帯別のモデル使用量(契約容量40A)をもとに東京電力エナジーパートナー「従量電灯B」の適用単価とCDエナジー「シングルでんき」「ベーシックガス」「ファミリーでんき」の料金を比較し算定しています。

※消費税相当額を含み、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を含まず、ガスセット割を適用した金額の比較。年間おトク額は電気・ガスそれぞれを100円未満で切り捨てた額を合計しています。

※実際は電気代には毎月燃料費調整額を加減算。使用状況によりお得額は変動。

※1 ポイント還元にはCDエナジーの家庭向けWEB会員サービス「カテエネ」に会員登録し、電気の契約情報を登録する必要あり。還元されるポイントは「カテエネポイント」。ポイントの対象となる料金は、再生可能エネルギー発電促進賦課金を除く。

※CDエナジーの電気料金は、燃料費調整単価に上限なし。一方で、東電EP「従量電灯B」には燃料費調整単価に上限があるため、燃料価格の高騰により上限を超えた場合、燃料費調整額により、CDエナジーの電気が割高になる場合があります。

\ お申し込みはこちらから! /

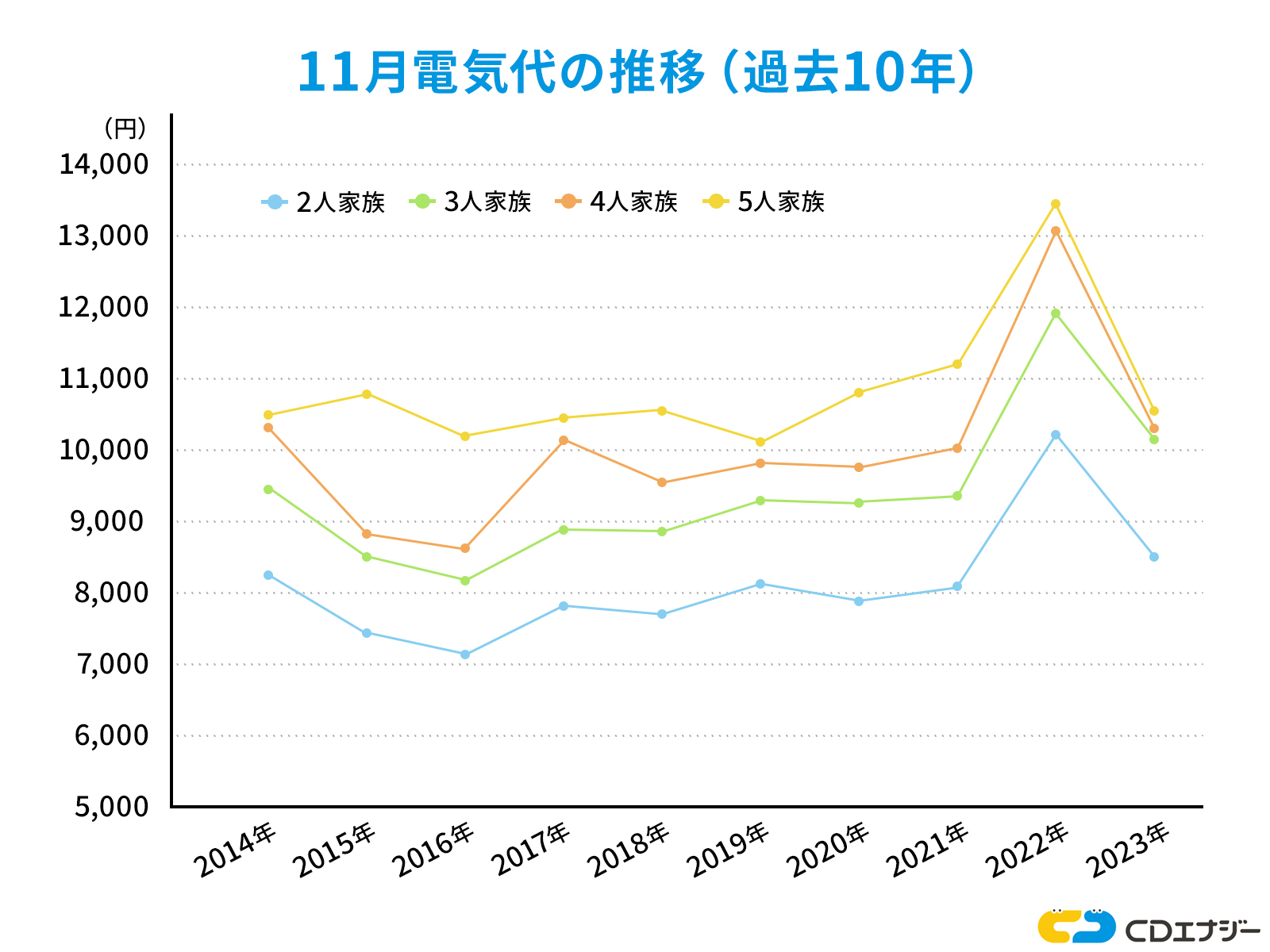

過去10年における11月の電気代の推移

| 月別 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 | 5人家族 |

|---|---|---|---|---|

| 2014年 | 8,265円 | 9,457円 | 10,333円 | 10,591円 |

| 2015年 | 7,497円 | 8,541円 | 8,815円 | 10,873円 |

| 2016年 | 7,146円 | 8,165円 | 8,677円 | 10,220円 |

| 2017年 | 7,873円 | 8,965円 | 10,162円 | 10,478円 |

| 2018年 | 7,712円 | 8,926円 | 9,650円 | 10,633円 |

| 2019年 | 8,111円 | 9,325円 | 9,878円 | 10,121円 |

| 2020年 | 7,960円 | 9,308円 | 9,781円 | 10,897円 |

| 2021年 | 8,069円 | 9,375円 | 10,010円 | 11,198円 |

| 2022年 | 10,274円 | 11,959円 | 13,081円 | 13,451円 |

| 2023年 | 8,567円 | 10,124円 | 10,294円 | 10,639円 |

| 2024年 | 9,416円 | 11,339円 | 11,334円 | 13,481円 |

調査年や世帯人数によって多少の変動はあるものの、電気代は年々少しずつ上昇していることがわかります。特に2022年は、燃料輸入価格が高騰した影響で電気代が急激に上昇しました。2023年には上昇が一旦落ち着いたものの、2024年の電気代は再び上昇傾向です。

上記のデータと実際の請求額を比較し、平均よりも著しく高い場合は何か原因があると考えられます。原因については、次の章で解説します。

11月の電気代が高いときによくある5つの原因

11月の電気代が高い場合は、以下3つの原因があると考えられます。

これらの原因を知ることで、各家庭でどのような問題があるのかがわかるでしょう。ここからは、それぞれの原因について解説します。

1. 暖房器具の消費電力が大きい

11月の電気代が平均よりも高い場合は、暖房器具の消費電力が大きいことが原因として考えられます。直近2年間の東京の気温は、以下のように推移しました。

| 月 | 2024年の東京の平均気温 | 2023年の東京の平均気温 |

|---|---|---|

| 1月 | 7.1 | 5.7℃ |

| 2月 | 8.0 | 7.3℃ |

| 3月 | 9.6 | 12.9℃ |

| 4月 | 17.1 | 16.3℃ |

| 5月 | 20.0 | 19.0℃ |

| 6月 | 23.1 | 23.2℃ |

| 7月 | 28.7 | 28.7℃ |

| 8月 | 29.0 | 29.2℃ |

| 9月 | 26.6 | 26.7℃ |

| 10月 | 20.6 | 18.9℃ |

| 11月 | 13.7 | 14.4℃ |

| 12月 | 8.1 | 9.4℃ |

2024年の10月と11月を比べると、平均気温が7℃ほど下がっています。このように、11月になると気温が低くなるため、暖房器具を使い始める方も多いでしょう。

暖房器具は、冷房器具に比べて消費電力が大きくなることがあります。たとえばエアコンの暖房と冷房の消費電力を比較すると、以下のように異なります。

| エアコン冷房 | エアコン暖房 | |

|---|---|---|

| 6畳(2.2kW) | 500W | 484W |

| 8畳(2.5kW) | 577W | 572W |

| 10畳(2.8kW) | 645W | 792W |

| 12畳(3.6kW) | 1,032W | 1,017W |

| 14畳(4.0kW) | 1,107W | 1,257W |

| 18畳(5.6kW) | 1,856W | 1,754W |

| 20畳(6.3kW) | 2,010W | 1,825W |

| 23畳(7.1kW) | 2,464W | 2,309W |

| 26畳(8.0kW)以上 | 2,926W | 2,756W |

必ずしもエアコンの暖房のほうが消費電力が大きいとは限りませんが、使い方によっては暖房のほうが大きくなることがあります。

そのほかの暖房器具については、次の章の「暖房器具ごとの1時間あたりの電気代」で電気代の目安を解説しています。

2. 日照時間が短く照明の点灯時間が長い

11月の電気代が平均よりも高い原因として、照明の点灯時間が長くなることも挙げられます。地域によって差はありますが、冬の日照時間は夏よりも数時間程度短いです。

日照時間が短くなると、室内で使用する照明の点灯時間も長くなります。照明器具の消費電力は特別大きいわけではありませんが、使用時間が長くなったり、使用する照明器具が増えたりすると、電気代も高くなるでしょう。

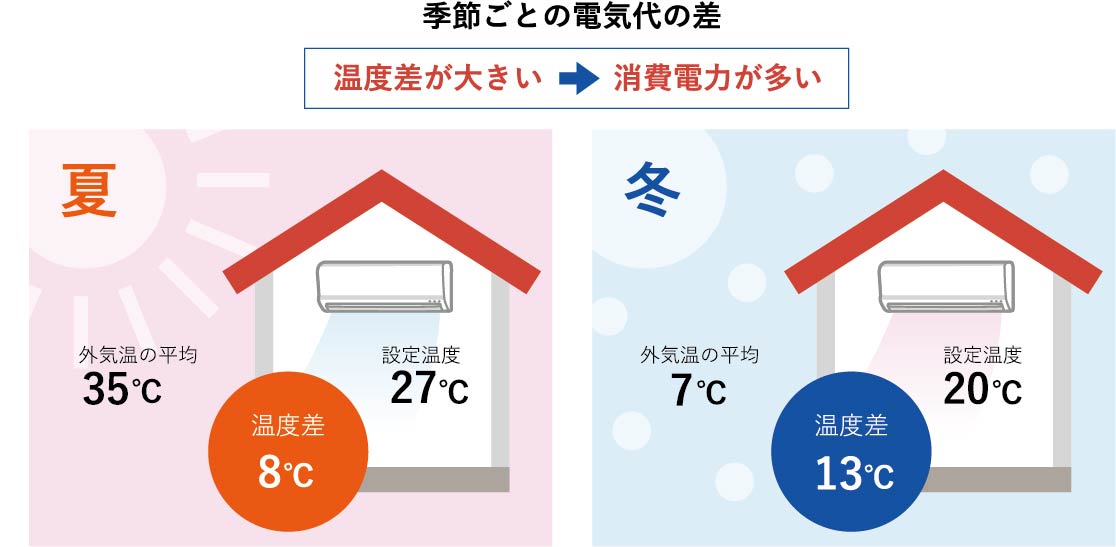

3. 外気温と室内温度の差が大きい

11月は外気温と室内温度の差が大きく、エアコンの電気代が高くなりやすい時期です。

エアコンは設定温度と外気温との差が大きくなるほど、電気代が高くなります。たとえば上記のイラストの条件でエアコンを使用すると、夏の温度差が8℃である一方で、冬の温度差は13℃です。冬は夏よりも温度差が大きいため、エアコンの電気代がかかりやすくなります。

4. 政府の補助金終了による割引の減少

政府による補助金が終了するタイミングで、11月の電気代が高くなる可能性があります。近年、夏場の電気代を軽減するため、電気代の割引がおこなわれていることが背景にあるためです。

たとえば、2025年は電気・ガス料金支援として、7〜9月に使用した分の電気代が値引きされています。標準的な家庭の場合、3カ月間で3,000円ほど安くなる計算です。10月以降は値引きが終了し、11月の電気代が高くなったと感じる可能性があります。

5. ライフスタイルの変化

11月の電気代が高くなるのは、ライフスタイルの変化も原因のひとつです。住居や世帯人数、生活パターンの変化などにより、電気の使用量が増えるためです。

ライフスタイルの変化で電気代が高くなる例を紹介します。

- 集合住宅から一軒家に引っ越し、電気を使う部屋が増えた

- 引っ越しにより契約アンペア数が大きくなった

- 同居家族が増えた

- 在宅勤務が増えた

契約アンペア数が大きいほど、電気の月額基本料金も高くなるのが一般的です。ライフスタイルの変化で電気代が高くなった場合は、電力会社の切り替えで節約できる可能性があります。

現在の生活スタイルに合ったプランを見つけるため、各社の電気料金プランを比較してみることをおすすめします。

暖房器具ごとの1時間あたりの電気代

11月の電気代が高かった場合は、自宅で使用している暖房器具の電気代を一度確認してみましょう。暖房器具ごとの1時間あたりの電気代は、以下の通りです。

| 暖房器具(消費電力) | 1時間あたりの電気代 | 1カ月あたりの電気代 |

|---|---|---|

| エアコン暖房 10畳用 (792W) | 約24.6円 | 約738円 |

| こたつ 強 (200W) | 約6.2円 | 約186円 |

| こたつ 弱 (100W) | 約3.1円 | 約93円 |

| ホットカーペット1畳用 (200W) | 約6.2円 | 約186円 |

| 電気毛布 (75W) | 約2.3円 | 約69円 |

| 電気毛布 (10W) | 約0.3円 | 約9円 |

| オイルヒーター 強 (1,200W) | 約37.2円 | 約1,116円 |

| オイルヒーター 弱 (300W) | 約9.3円 | 約279円 |

| ハロゲンヒーター 強 (1,200W) | 約37.2円 | 約1,116円 |

| ハロゲンヒーター 中 (800W) | 約24.8円 | 約744円 |

| ハロゲンヒーター 弱 (300W) | 約9.3円 | 約279円 |

| パネルヒーター ミニ (160W) | 約5.0円 | 約150円 |

| パネルヒーター 強 (1,200W) | 約37.2円 | 約1,116円 |

| パネルヒーター 弱 (500W) | 約15.5円 | 約465円 |

| カーボンヒーター 強 (1,200W) | 約37.2円 | 約1,116円 |

| カーボンヒーター 中 (600W) | 約18.6円 | 約558円 |

| カーボンヒーター 弱 (300W) | 約9.3円 | 約279円 |

※電気代は使用環境や使用条件によって変動するため、ここで算出した電気代は目安として参考にしてください。

上記の暖房器具のうち、電気代が高くなりやすいのはエアコンの暖房やオイルヒーター(強)、ハロゲンヒーター(強)、カーボンヒーター(強)です。ヒーターは強モードにすると消費電力が高くなるため、ほかのモードよりも高くなります。

なお、暖房器具の電気代は以下の方法で計算可能です。

1時間あたりの電気代 = 消費電力(W) ÷ 1,000 × 電気料金単価

自宅にある暖房器具の電気代について知りたい方は、この計算式を参考にしてみてください。なお、電気料金単価は電力会社や契約しているプランによって異なります。詳しくは、「電気ご使用量のお知らせ」やWeb検針票で確認可能です。

【あわせて読みたい】電気代の安い暖房器具はどれ?ランキング形式で電気代を紹介!

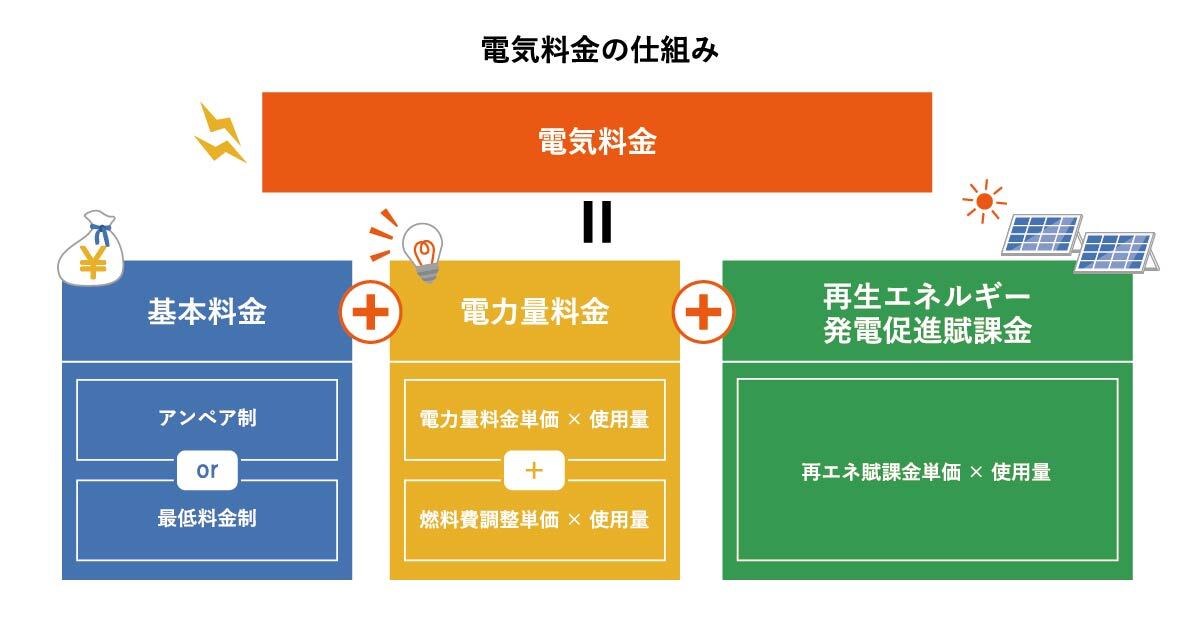

知っておきたい電気料金の仕組み

電気代について見直す際は、電気料金の仕組みについて知っておくと便利です。

電気料金は概ね「基本(または最低)料金」「電力量料金」「燃料費調整額(別建て計上が一般的)」「再エネ賦課金」で構成されます。ここからは、それぞれの料金について解説します。

1. 基本料金

基本料金とは、契約電流・契約容量の大きさによって決まる料金のことです。従来はエリアで基本料金制(東京式)と最低料金制(関西式)の違いがありましたが、現在は小売各社で多様化。最新の約款でご確認ください。

基本料金制は、契約しているアンペア数によって料金が異なります。アンペア数が上がれば上がるほど、基本料金も高くなる仕組みです。

一方で、従量料金制は使用電力量に電力量料金単価を乗じて料金が決まります。従量料金制は、関西・四国・中国・沖縄などで採用されています。

2. 電力量料金(燃料費調整額含む)

電力量料金とは、電気の使用量に応じて発生する料金です。「電力量料金単価 × 使用量」で計算され、電気を使えば使うほど料金が高くなります。

電力量料金には、「燃料費調整額」という料金も含まれています。燃料費調整額は、電気を作るために必要な原油、LNG(液化天然ガス)などの燃料費の価格変動に応じて変動する料金です。毎月調整される料金で、電力会社によっては電力量料金に含まれています。

燃料費調整額は電力会社や供給エリアによって基準燃料価格が異なるため、価格は統一されていません。加えて、近年の世界情勢に伴う原油価格の高騰を受け、燃料費調整額の上限を撤廃する電力会社が増えています。

参考までに、大手電力会社の2023年10月から2025年8月までの燃料費単価の推移をみると、2〜4円/kWh程度の減少がみられます。

燃料費調整額については、以下の記事でより詳しく解説していますので、あわせてお読みください。

【あわせて読みたい】電気料金に含まれる「燃料費調整額」とは?目的と計算方法を解説

3. 再エネ賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金)

再エネ賦課金とは、契約先の電力会社に関係なく電気を利用する全契約者が負担する費用です。「再生可能エネルギー発電促進賦課金」の略で、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを普及させることを目的としたものです。金額は、「再エネ賦課金単価 × 使用量」で計算されます。

再エネ賦課金単価は、経済産業大臣が1年に1回定めます。2025年の割賦金単価は、これまでで最も高い3.98円/kWhとなりました。たとえば1カ月の電力使用量が300kWhの場合、毎月の負担額は1,194円になります。

再エネ賦課金については、以下の記事でより詳しく解説しています。こちらの記事もあわせてお読みください。

【あわせて読みたい】電気料金の「再エネ賦課金」とは?役割や仕組みをわかりやすく解説

冬の電気代を節約する方法

冬に節電を取り入れたい方は、以下5つの方法を取り入れてみてください。

一度にすべての方法を取り入れる必要はありません。できることから1つずつ始めてみましょう。ここからは、それぞれの方法について解説します。

【あわせて読みたい】冬の電気代はどのくらい?高くなりやすい理由や節約方法を解説

1. 暖房器具を効率よく併用する

暖房器具を効率的に使うよう意識することで、節電につながります。単体で使用するよりも、効率を上げることで無駄な消費電力を抑えられるためです。

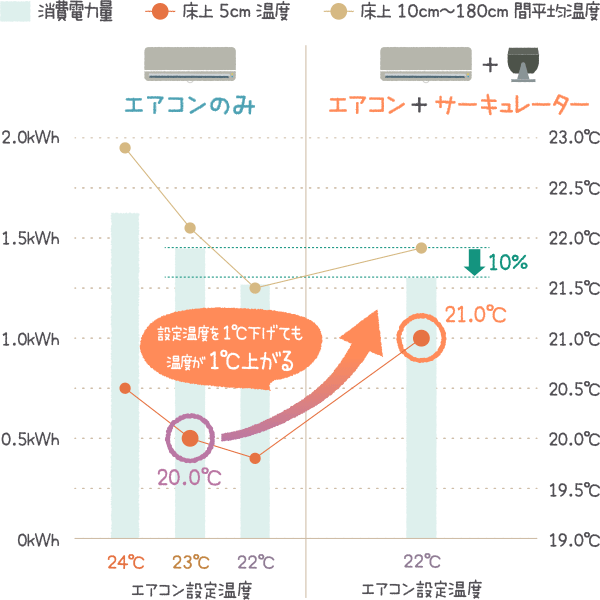

たとえば部屋を暖めるためにエアコンの暖房を使用する際は、サーキュレーターを併用しましょう。サーキュレーターを天井に向けて風を送ることで空気が循環し、部屋全体が暖まりやすくなります。

エアコンをお使いの方のなかには、「併用することで余計に電気代がかかるかもしれない」と心配する方もいるかもしれません。しかし、上記の画像のように、サーキュレーターを併用したほうが省エネになるという調査結果もあります。

2. 状況に合わせて暖房器具を使い分ける

暖房器具は状況に合わせて使い分けることにより、電気代を節約できる場合があります。それぞれの暖房器具にある特性を理解して使用することが大切です。

たとえば、電気カーペットやこたつは部屋の一部を暖めるのに適した暖房器具です。そのため、部屋全体を暖めようとしても効率的ではありません。部屋全体を暖めるなら、エアコンを活用しましょう。

このように、暖房器具には向き・不向きな状況があります。今使用している暖房器具も、一度使い方を見直してみましょう。

3. 暖房器具を定期的に清掃する

暖房器具を定期的に清掃することで、効率的に部屋を暖められます。暖房器具のフィルターにほこりが付着していると、余計な電力がかかって電気代が高くなりやすいためです。

経済産業省では、目詰まりしているエアコンのフィルターを月に1回か2回清掃することで、年間約990円の節約効果があると示しています。

暖房器具のフィルターの清掃方法については、製品説明書やメーカーの公式サイトをご確認ください。

4. 古い暖房器具は買い替えを検討する

今使用している暖房器具が古い場合は、買い替えがおすすめです。近年製造されている暖房器具は、過去の製品と比べて省エネ性能が優れていることがあります。

環境省が運営するサイト「しんきゅうさん(省エネ製品買換ナビゲーション)」では、10年前の家電を買い替えた場合、電気代がどれくらい安くなるのかを紹介しています。買い替えを迷っている方は、ぜひ活用してみてください。

5. 電力会社・電気料金プランを見直す

電気代を今よりも安くしたい場合は、電力会社や電気料金プランを見直してみましょう。電気料金プランによって電気料金単価が異なるため、切り替えによって同じ電力量でも電気代が安くなるケースがあります。

電力会社を選ぶ際のポイントは、生活に適したプランがあるかどうかをチェックすることです。たとえば、4人家族の家庭ならファミリープラン、オール電化の家庭ならオール電化向けのプランが適しています。

電力会社によってさまざまな電気料金プランがあるため、ご家庭に合うプランを見つけてみましょう。

CDエナジーなら、生活スタイルに合わせて電気料金プランを選べる!

CDエナジーでは、関東エリアのご家庭向けに豊富な電気料金プランをご提供しています。CDエナジーに切り替えて最適なプランを選択すると、月々の電気料金がお得に!さらに、電気料金の支払いに使えるポイントが貯まるほか、ガスとセットで契約すると割引が適用されます。「どのプランを選べばいいの?」とお悩みの方は、以下の図をご覧ください!

※おトク額は、各世帯別のモデル使用量(契約容量40A)をもとに東京電力エナジーパートナー「従量電灯B」の適用単価とCDエナジー「シングルでんき」「ベーシックガス」「ファミリーでんき」の料金を比較し算定しています。

※消費税相当額を含み、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を含まず、ガスセット割を適用した金額の比較。年間おトク額は電気・ガスそれぞれを100円未満で切り捨てた額を合計しています。

※実際は電気代には毎月燃料費調整額を加減算。使用状況によりお得額は変動。

※1 ポイント還元にはCDエナジーの家庭向けWEB会員サービス「カテエネ」に会員登録し、電気の契約情報を登録する必要あり。還元されるポイントは「カテエネポイント」。ポイントの対象となる料金は、再生可能エネルギー発電促進賦課金を除く。

※CDエナジーの電気料金は、燃料費調整単価に上限なし。一方で、東電EP「従量電灯B」には燃料費調整単価に上限があるため、燃料価格の高騰により上限を超えた場合、燃料費調整額により、CDエナジーの電気が割高になる場合があります。

\ お申し込みはこちらから! /

11月の電気代の平均を知って比較してみよう

11月の電気代の平均額は、1年通してみると際立って高くなる月ではありません。もしいつもよりも電気代が高くなっている場合は、なにか原因があると考えられるでしょう。

11月は気温が下がり、暖房器具を使い始める方も多い時期です。特にエアコンの暖房は消費電力が大きく、電気代がかさむ原因にもなります。節電するには、サーキュレーターを併用したり、シチュエーションに合わせて暖房器具を使い分けたりすることがポイントです。

11月の電気代について心配している方は、ぜひこの記事で紹介した方法を取り入れてみてください

※この記事の内容は公開日時点の情報です。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。