※この記事にはPRが含まれます。

「一人暮らしの食費の平均はどのくらい?」

「食費の目安を自分で計算したい」

「一人暮らしで食費を節約する方法があったら教えてほしい」

現在、一人暮らしをしている方の中で、このようなお悩みを持つ方もいるのではないでしょうか。

総務省が実施した家計調査によると、2024年における一人暮らしの方の食費は約44,000円。中でも調理食品が約8,000円、外食が約10,000円と多くの割合を占めています。ただし、お住まいの地域や年齢層でも食費は異なるため、自分の状況に近い条件で食費の平均額を確認することが大切です。

この記事では、一人暮らしの食費の平均額や目安の算出方法について詳しく解説します。ほかにも、食費・食費以外の節約方法について触れています。

記事を読むことで、食費の目安を把握した上で、より最適な節約方法を実践できるようになるため、ぜひ最後までご覧ください。

一人暮らしにおける1カ月の食費の平均額

一人暮らしにおける1カ月の食費の平均額は43,941円です。では、食費にはどのような要素が含まれているのでしょうか。

以下の表は、政府の統計窓口の情報をもとに食費に含まれる内訳をまとめたものです。

| 費目 | 費用 |

| 穀類(米・パン・麺類) | 3,070円 |

| 魚介類 | 2,244円 |

| 肉類 | 2,280円 |

| 乳卵類 | 1,925円 |

| 野菜・海藻 | 3,959円 |

| 果物 | 1,692円 |

| 油脂・調味料 | 1,623円 |

| 菓子類 | 3,430円 |

| 調理食品 | 8,061円 |

| 飲料 | 3,417円 |

| 酒類 | 1,909円 |

| 外食 | 10,284円 |

| 合計 | 43,941円 |

表をみると、食費の中でも外食と調理食品が7,000円以上と高い割合を占めていることがわかります。

外食が多くなる原因として、食事を外食やコンビニ弁当、インスタント食品で済ませることが考えられます。外食の回数を減らしつつ、自炊の回数をいかに増やすかが食費を節約する大切なポイントといえるでしょう。

一人暮らしをしている方の中には、大学生や新社会人などを含めさまざまな年齢層の方がいます。住んでいる地域によっても食費の平均額が異なるため、自分の状況に近い食費の平均額を把握しておくことが大切です。

続いて、地方別・年齢別に食費の平均額についてご紹介します。

地方別にみる食費の平均額

以下の表は、地域ごとに食費の平均額をまとめたものです。

| 地方 | 費用 |

| 北海道地方・東北地方 | 41,392円 |

| 関東地方 | 45,036円 |

| 北陸地方・東海地方 | 40,684円 |

| 近畿地方 | 49,143円 |

| 中国地方・四国地方 | 41,454円 |

| 九州地方・沖縄地方 | 41,178円 |

表をみると、東京都・大阪府などの大都市がある関東・近畿地方が高いことがわかります。ただし、どの地方でも食費の平均は40,000円を超えています。

地域によって食費の平均額が異なるため、現在の食費が高いかどうかの判断は、今住んでいる地域の食費の平均額も踏まえた上で考えるとよいでしょう。

年齢別にみる食費の平均額

年齢層・性別によっても食費は変わります。実際のところ、どのくらい変わるのでしょうか。以下の表は、年齢・性別ごとの食費の平均額をまとめたものです。

| 年齢層 | 食費の平均額 (全体) | 食費の平均額 (男性) | 食費の平均額 (女性) |

|---|---|---|---|

| 34歳以下 | 40,305円 | 40,308円 | 40,288円 |

| 35~59歳 | 47,673円 | 51,710円 | 41,502円 |

| 60歳以上 | 43,472円 | 46,897円 | 41,569円 |

| 65歳以上 | 42,973円 | 46,337円 | 41,220円 |

表をみると、全体的に35〜59歳の食費が1番高いことがわかります。一方で、新社会人や大学生を含む34歳以下の食費は、安い傾向にあります。

また、男性と女性で比較した場合は男性の食費のほうが高いです。これは、男性のほうが1日で必要なエネルギーの量(食事量)が多いことが理由に挙げられます。

必要なエネルギー量は身体活動レベル(日常生活や運動などの活動量)によってそれぞれ異なります。現状の生活スタイルにおける運動量に対して摂取すべきエネルギー量がどのくらいかも考えながら、健康を維持して食費を抑えることが大切です。

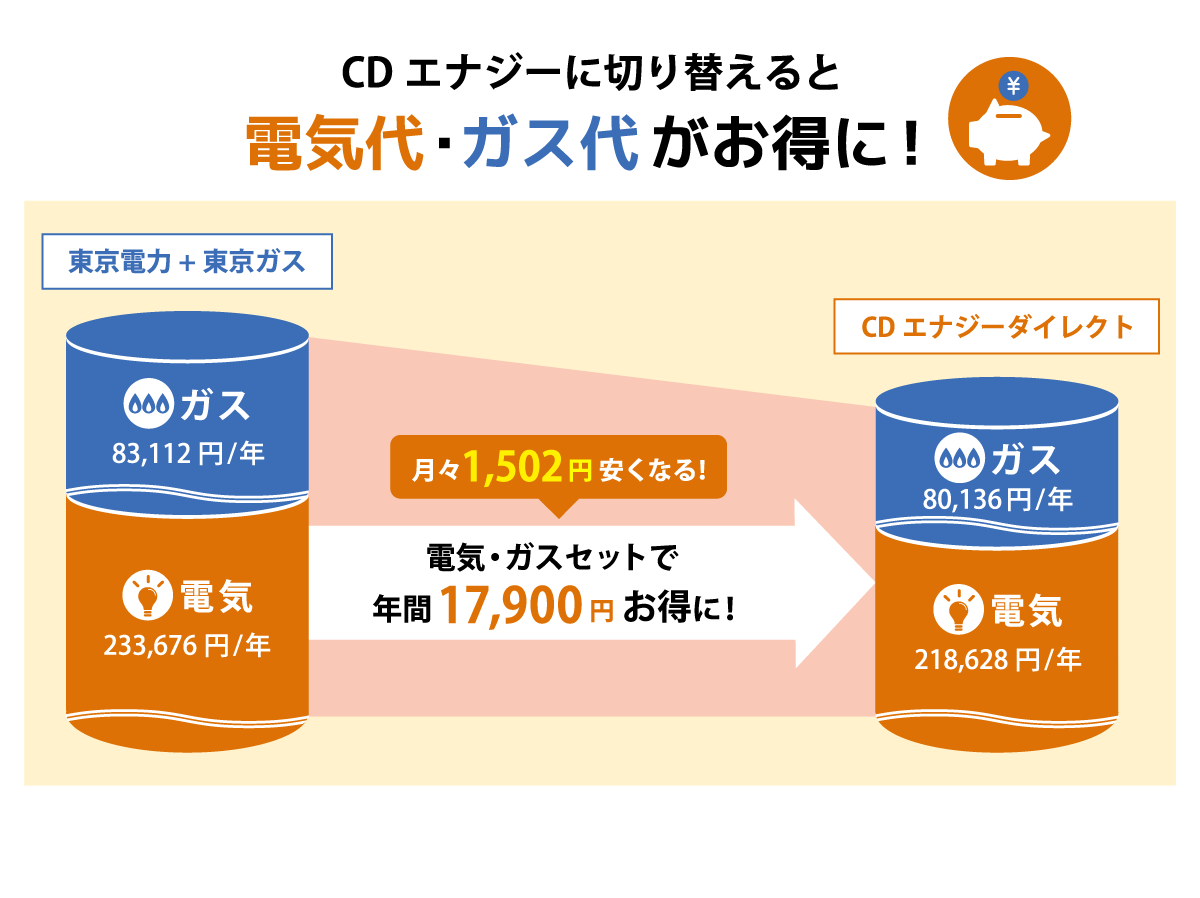

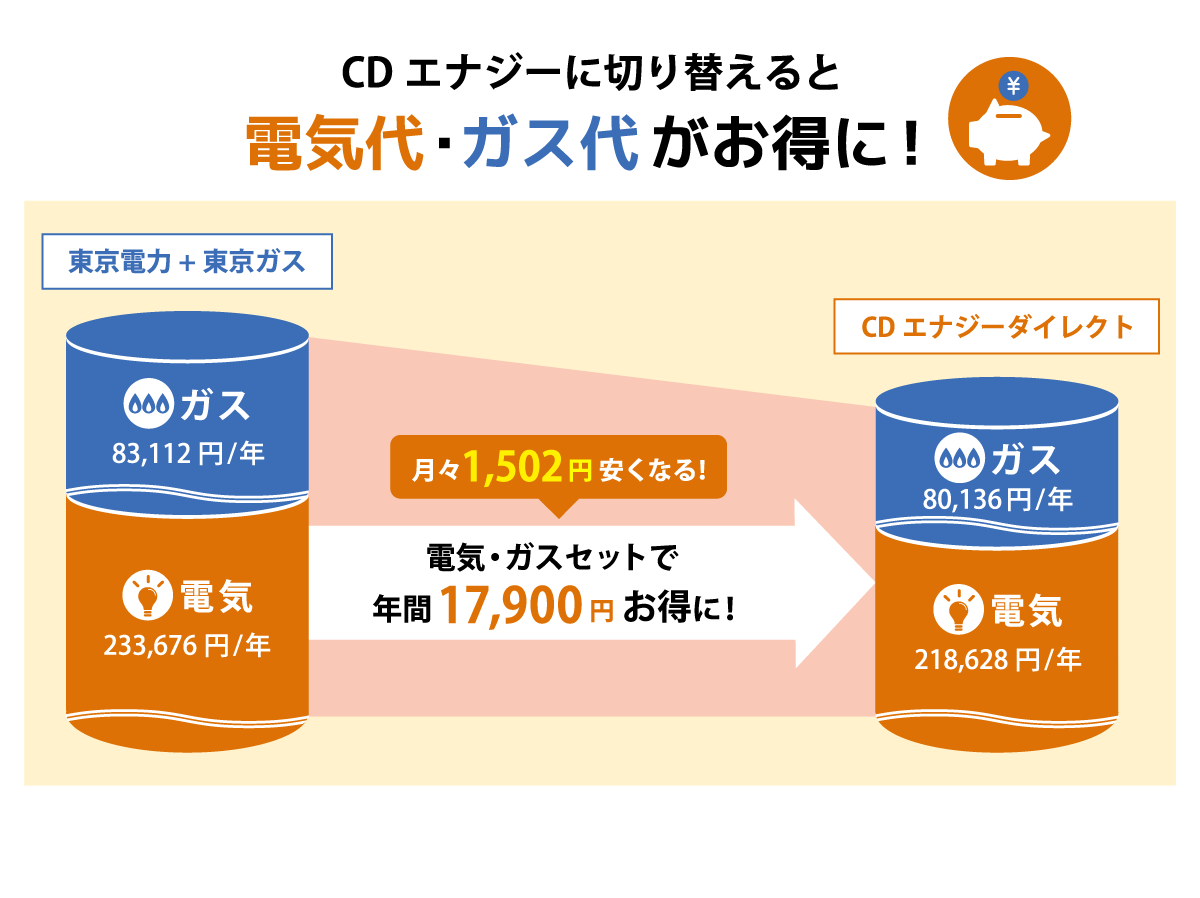

CDエナジーに切り替えると、電気代・ガス代がセットでお得!

関東エリアにお住まいの方は、CDエナジーの電気・ガスに切り替えてみませんか?

電気とガスをセットでご契約いただくと年間17,900円の節約に!お申し込みはたった5分で完了!

ひとりひとりのライフスタイルに合わせた豊富なプランをご用意しているほか、電気料金の支払いに使えるポイントも貯まります。

※おトク額は、4人家族のモデル使用量(電気40A 500kWh/月、ガス45㎥/月)をもとに東京電力エナジーパートナー「従量電灯B」、東京ガス「一般料金」の適用単価とCDエナジー「ファミリーでんき」「ベーシックガス」の料金を算定し、比較しています。

※消費税相当額を含み、燃料費・原料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を含まず、ガスセット割を適用した金額の比較。年間おトク額は電気・ガスそれぞれを100円未満で切り捨てた額を合計しています。

※実際の電気・ガス料金には毎月燃料費・原料費調整額が加味され、使用状況によりおトク額は変動します。

※CDエナジーの原・燃料費調整単価は、当社の場合は上限がないが、東京電力エナジーパートナー「従量電灯B」 、東京ガス「一般料金」などは上限があるため、原・燃料価格の高騰により当社のガス・電気料金が割高になる場合あり。

\ お申し込みはこちらから! /

食費はエンゲル件数を用いることで目安を算出可能

食費の目安は、エンゲル係数を用いることでも算出できます。エンゲル係数とは、消費支出に対して食費がどれだけ占めるのかを指すものです。

食費の目安を算出する場合、計算式は以下の通りです。

食費の目安(円)=消費支出(円) × エンゲル係数(%)

ここでは、2024年の一人暮らし(単身世帯)のエンゲル係数「25.9%」を用います。毎月の消費支出が約15万円の場合、食費の目安は以下の通りです。

150,000円×0.242=38,850円

食費の目安がわかれば、現在の食費が平均額や目安よりも高いかどうかを判断しやすくなります。一度、現状の消費支出と食費を洗い出し、エンゲル係数を用いて食費の目安を計算してみましょう。

一人暮らしの食費を節約する5つの方法

ここまでは、一人暮らしの食費や目安の算出方法をご紹介しました。ここからは「実践しやすい方法で食費を節約したい」方に向けて節約のポイントを解説します。

一人暮らしの食費を節約する方法は、以下の通りです。

それぞれの節約方法について詳しくみていきましょう。

【あわせて読みたい】食費の節約術16選!買い物のコツやおすすめの節約食材も紹介

節約方法1. 食費の予算を決めて生活する

食費を節約する場合、まずは1カ月で使う予算を決めましょう。予算を決めて買い物することで、食費を抑えつつ予算内に調整する力が身につきます。

食費を決める方法としては、現状の収入から決める方法とエンゲル係数から決める方法の2つが挙げられます。それぞれの特徴について以下の表をご覧ください。

| 項目 | 収入から決める | エンゲル係数から決める |

|---|---|---|

| 特徴 | ご家庭の状況に合わせて食費を設定できる。ただし、お金の流れを把握する必要がある | 食費の目安を簡単に算出できる。人数や年齢などのご家庭の状況を反映しづらい |

| やり方 | 家計収入から生活費や固定費を差し引き、残っお金から食費に割り当てる予算を決める | 消費支出(円) × エンゲル係数(%) = 食費の目安(円)で計算する |

家計収入から食費を決める場合、毎月の収入に合わせて柔軟に予算を調整できるのがメリットです。お金の流れを把握する必要があるものの、ご家庭ごとに適した食費を設定しやすくなるでしょう。

一方、エンゲル係数から食費を決める場合、消費支出とエンゲル係数さえわかっていれば、簡単に食費の目安を算出できます。人数や年齢などご家庭の状況を踏まえにくいものの、予算を明確にできるのがメリットです。

自分に適した方法で食費の予算を立てて、無駄が生じないよう調整しましょう。

節約方法2. 外食を減らして自炊を増やす

食費を節約する場合、自炊を増やして外食を減らしましょう。冒頭でもお話しした通り、外食やコンビニ弁当、インスタント食品で食事を済ませてしまうと毎月の食費が高くなります。

以下の表は、朝・昼・晩のすべてを外食している人が自炊した場合に期待できる節約効果をまとめたものです。

| 食事のタイミング | 外食 | 自炊 |

|---|---|---|

| 朝 | 550円/人 | 100円/人 |

| 昼 | 1,100円/人 | 200円/人 |

| 晩 | 1,100円/人 | 500円/人 |

| 合計 | 2,750円/人 | 800円/人 |

表内の数字はあくまで一例ですが、約2,000円の節約が見込めます。ただし、いきなり外食をゼロにするのではなく、徐々に外食の回数を減らすのがおすすめです。

3食のうち1食や1品だけ自炊したり、ご飯だけは自分で炊いたりするなど、自炊を徐々に増やすことで無理なく続けやすくなるでしょう。

節約方法3. 買い物の回数を減らす

買い物で、買う予定ではないものも購入することが多い方などは、買い物の回数を減らすのがおすすめです。週に1〜2回程度の買い物に済ませ、計画的にまとめ買いをおこないましょう。

また、価格が高い食品ばかり購入すると、必然的に食費は高くなります。特売日やクーポンなどを上手く活用したり、値引きされた食品を購入したりして無駄な支出を減らすとよいでしょう。

節約方法4. 必要な食材だけ購入して無駄をなくす

食材を購入する際、無駄をなくすために必要な食材だけ購入しましょう。食材を買いすぎると、使いきれずに破棄するなどの無駄につながります。

まずは、買い物前に冷蔵庫の中を確認して、買い足す食材を決めたり献立をある程度決めたりして買い物に行きましょう。賞味期限や消費期限を考慮し、1週間で使いきれる程度の量を目安に食材を買ってください。

また、一人暮らしであれば、使いきれる量の食材を買うのも大切です。

たとえば、キャベツや白菜などは、1玉と2分の1玉、4分の1玉などが売られています。一般的に1玉サイズのものは、ほかのサイズのものよりも割安です。しかし、結局使いきれずに食材を破棄してしまっては非常にもったいありません。

自分に適したサイズの食材を選ぶことで、無駄な支出を減らせるでしょう。

節約方法5. 家計簿を用いる

買い物後や支出の計算をするタイミングで家計簿を使うと、食費の節約につながります。家計簿をつけることで、収支を把握できるようになります。

たとえば1か月分の予算を収入やエンゲル係数から決めていた場合、家計簿をつけることで残りの予算を算出し、明確にできます。家計簿を習慣づけることで、前月や前々月と比較して食費が高いかどうかも判断しやすくなるでしょう。

現在は、スマートフォンで使える家計簿アプリなどが登場しています。レシートの読み取りに対応していれば、手書きが苦手な方でも家計簿をつけやすくなります。日々のスキマ時間を活用しながら食費を管理してみるとよいでしょう。

食費以外の見直しも生活費の節約で大切

ここまでは、食費の平均額や節約方法をご紹介しました。記事を読んでいる方のなかには、「食費以外の生活費も節約して暮らしに余裕を持たせたい」という方もいるのではないでしょうか。

ここでは、食事以外の生活費の節約について解説していきます。生活費を安くしたい場合、見直すべき項目は以下の3つです。

それぞれで見直すべきポイントを詳しく解説します。

光熱費・水道代の見直し方法

光熱費・水道代には、電気代やガス代、水道料金などが含まれます。電気代やガス代は、季節によって変動するだけでなく、契約している電力会社・ガス会社が設定している料金単価などの影響を受けるのも特徴です。

光熱費・水道代の節約方法として、以下の表をご覧ください。

| 節約方法 | ポイント |

|---|---|

| 電気をこまめに消す | 使用していない家電などの電源をこまめに消す。 長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜くことで待機電力の節約にもつながる |

| 追い焚きの回数を減らす | お風呂が沸いたらすぐに入ることで追い焚きの回数を減らす。 浴槽にフタをするのもよい |

| 水の出しっぱなしを減らす | 洗い物や歯磨き、手洗いやシャワー時に水を使いすぎないようにする。 水を使わないときは水を止める |

光熱費・水道代の節約方法の中でも意識するだけで実践しやすいものをご紹介しています。自分が始めやすいと感じたものから試してみてください。

CDエナジーに切り替えると、電気代・ガス代がセットでお得!

関東エリアにお住まいの方は、CDエナジーの電気・ガスに切り替えてみませんか?

電気とガスをセットでご契約いただくと年間17,900円の節約に!お申し込みはたった5分で完了!

ひとりひとりのライフスタイルに合わせた豊富なプランをご用意しているほか、電気料金の支払いに使えるポイントも貯まります。

※おトク額は、4人家族のモデル使用量(電気40A 500kWh/月、ガス45㎥/月)をもとに東京電力エナジーパートナー「従量電灯B」、東京ガス「一般料金」の適用単価とCDエナジー「ファミリーでんき」「ベーシックガス」の料金を算定し、比較しています。

※消費税相当額を含み、燃料費・原料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を含まず、ガスセット割を適用した金額の比較。年間おトク額は電気・ガスそれぞれを100円未満で切り捨てた額を合計しています。

※実際の電気・ガス料金には毎月燃料費・原料費調整額が加味され、使用状況によりおトク額は変動します。

※CDエナジーの原・燃料費調整単価は、当社の場合は上限がないが、東京電力エナジーパートナー「従量電灯B」 、東京ガス「一般料金」などは上限があるため、原・燃料価格の高騰により当社のガス・電気料金が割高になる場合あり。

\ お申し込みはこちらから! /

通信費の見直し方法

通信費も光熱費・水道代と同様、毎月固定で生じる支出の1つです。以下の節約方法を実践することで無駄をなくせる可能性があります。

- 契約している携帯・通信会社を見直す

- 無駄なオプションを契約していないかを見直す

- スマホとインターネットのセット割プランが適用されないかを確認する

毎月のデータ使用量に合わせた通信料金プランを契約することで、通信費の無駄をなくせる可能性があります。現在は楽天モバイル![]() などの格安SIMなどもあるため、契約している通信会社自体を見直すことも大切です。

などの格安SIMなどもあるため、契約している通信会社自体を見直すことも大切です。

また、通信料金プランを契約する際は、無駄なオプションをつけていないかも確認しましょう。オプション1つだけでみれば毎月数百円程度と高くはありませんが、オプションが重なることで見逃せない支出につながります。

通信費は、一度見直すことで長期的な節約効果を見込めるのが特徴です。日々のスキマ時間を上手く活用して、通信費が節約できないかを見直しましょう。

保険医療費の見直し方法

生命保険や損害保険などに加入している場合、契約内容を見直すことで節約につながる可能性があります。定期的に契約内容に無駄がないかを確認しましょう。

たとえば、生命保険は家族構成に適した内容になっているかを見直し、損害保険は家族構成に加えて補償の範囲を見直すことも大切です。

複数の保険に加入している場合、保障内容に重複があると無駄な支出につながります。一度、家族構成に適した保障内容か確認するとともに、重複の有無についても見直してみましょう。

一人暮らしの食費を上手く節約して毎日の生活を豊かにしよう!

この記事では、一人暮らしにおける毎月の食費の平均額や節約方法について解説しました。一人暮らしの食費は、毎月約39,000円が目安です。

食費を節約するためには、予算を決めて無駄な買い物の回数を減らしたり家計簿をつけて管理したりすることが大切です。コンビニ弁当やインスタント食品、外食で食事を済ますのではなく、徐々に自炊の回数を増やすことで食費を削減できるでしょう。

また、食費以外にも光熱費・水道代や通信費、保険医療費などの見直しも生活費の節約につながります。自分の生活を苦しめない範囲で、実践しやすいものから始めてみましょう。

【あわせて読みたい】毎月の食費の平均はどのくらい?世帯人数・地方別の平均額や節約方法を紹介

※この記事の内容は公開日時点の情報です。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。