「部屋の湿気対策はどうすればいいの?」

「クローゼットに湿気が溜まっていて困っている」

「布団やベッドの湿気対策を知りたい」

家の湿気に悩んでいる方の中には、上記のような悩みを持つ方もいるのではないでしょうか。湿気とは空気中に含まれている水分のことで、放置しているとカビやダニが繁殖する原因となります。湿気対策を取り入れることで、部屋が快適になり清潔感を維持できるようになるでしょう。

この記事では、家の湿気対策を部屋、クローゼットなど場所別に紹介していきます。また、湿気が溜まりやすい場所や原因、影響についても触れていきます。この記事を読むことで、湿気の基礎知識を理解して湿気対策を取り入れることができるでしょう。ぜひ参考にしてみてください。

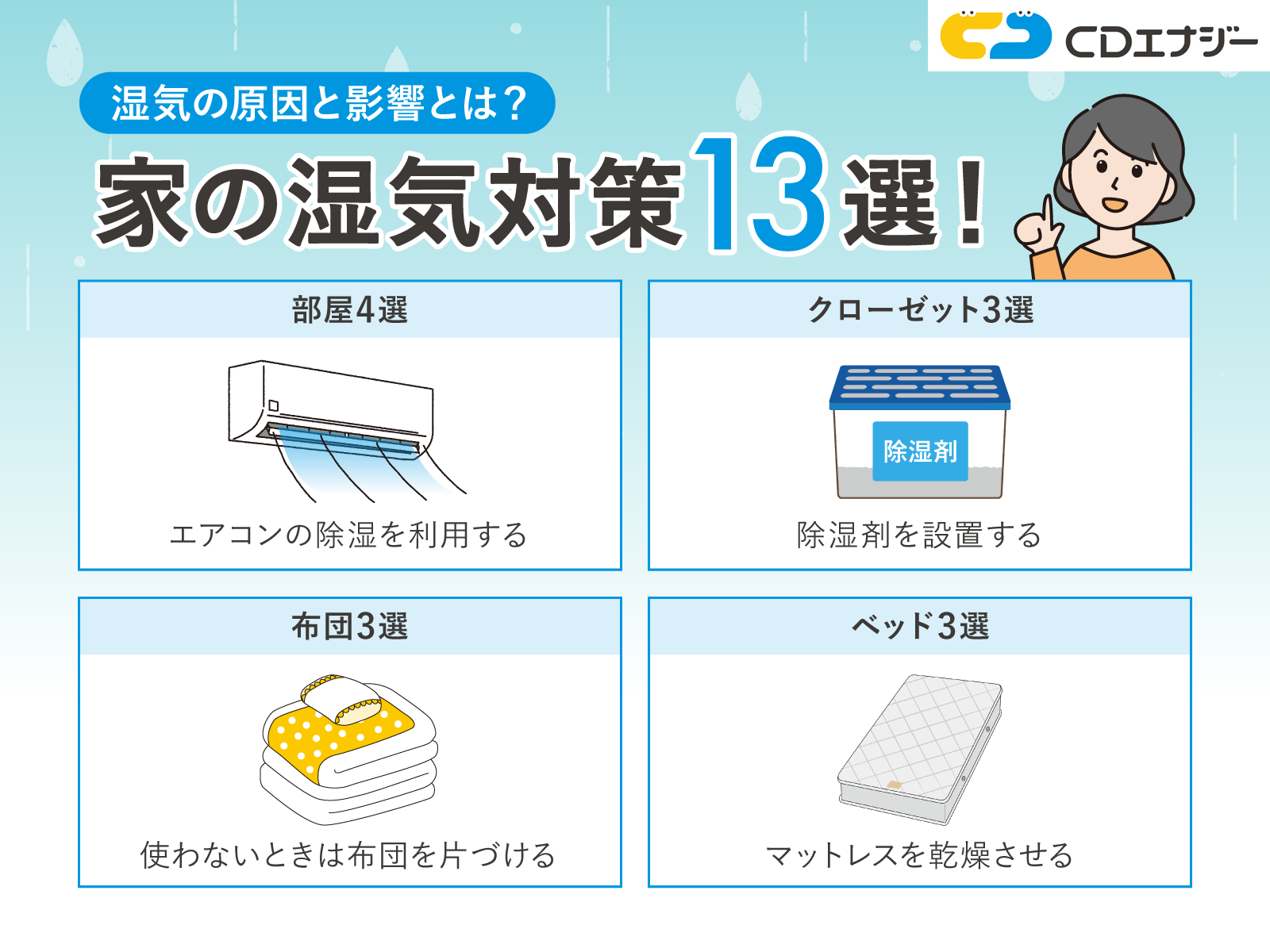

湿気対策4選【部屋】

部屋の湿気対策には、以下4つの方法があります。

ここからは、それぞれの方法について解説します。

1. エアコンの除湿を利用する

部屋の湿気対策には、エアコンの除湿(ドライ)が便利です。除湿は湿度を下げることを目的とした機能で、以下のような仕組みとなっています。

- 湿度の高い空気を吸い込む

- 熱交換器で熱を奪って温度を下げる

- 温度の低下によって空気中の水分が水滴となって熱交換器に付着する

- 熱交換器に付着した水滴を室外に放出する

除湿は梅雨の時期や洗濯ものを部屋干しするときにもよく利用されます。エアコンのある部屋なら、手軽に活用できるでしょう。

なお、エアコンの除湿には以下のように種類があり、それぞれ特徴が異なります。

| エアコンの除湿の種類 | 特徴 |

|---|---|

| 弱冷房除湿 | 乾いた空気をそのまま部屋に送る |

| 再熱除湿 | 乾いた空気を設定温度まで暖め直して部屋に戻す |

| ハイブリッド除湿 | 乾いた空気を室温に近づけてから部屋に空気を送る |

上記の特徴を踏まえて使い分けるといいでしょう。

【あわせて読みたい】エアコンのドライ(除湿)とは?電気代や効果的な使い方を解説

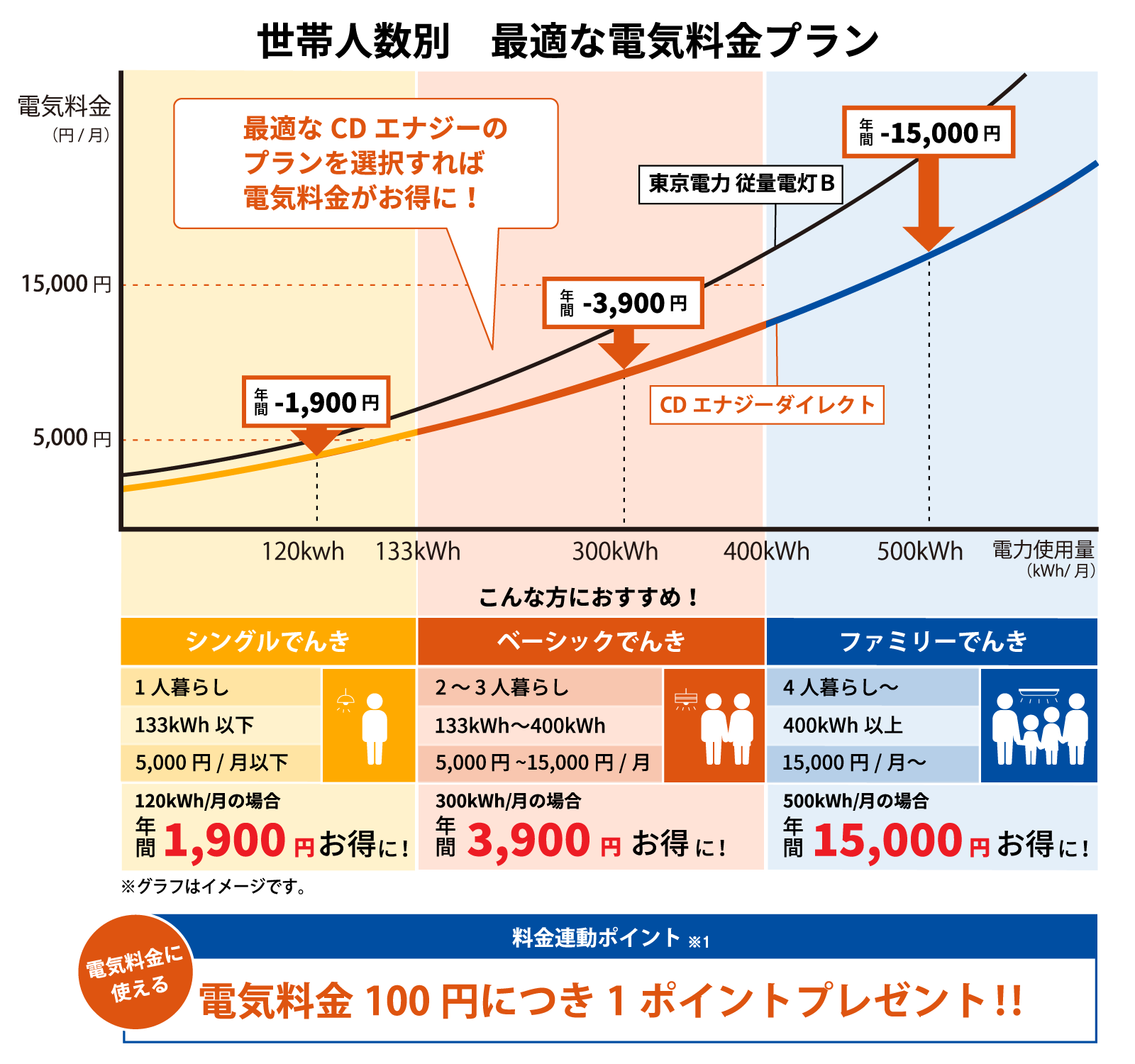

CDエナジーなら、生活スタイルに合わせて電気料金プランを選べる!

CDエナジーでは、関東エリアのご家庭向けに豊富な電気料金プランをご提供しています。CDエナジーに切り替えて最適なプランを選択すると、月々の電気料金がお得に!さらに、電気料金の支払いに使えるポイントが貯まるほか、ガスとセットで契約すると割引が適用されます。「どのプランを選べばいいの?」とお悩みの方は、以下の図をご覧ください!

※おトク額は、各世帯別のモデル使用量(契約容量40A)をもとに東京電力エナジーパートナー「従量電灯B」の適用単価とCDエナジー「シングルでんき」「ベーシックガス」「ファミリーでんき」の料金を比較し算定しています。

※消費税相当額を含み、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を含まず、ガスセット割を適用した金額の比較。年間おトク額は電気・ガスそれぞれを100円未満で切り捨てた額を合計しています。

※実際は電気代には毎月燃料費調整額を加減算。使用状況によりお得額は変動。

※1 ポイント還元にはCDエナジーの家庭向けWEB会員サービス「カテエネ」に会員登録し、電気の契約情報を登録する必要あり。還元されるポイントは「カテエネポイント」。ポイントの対象となる料金は、再生可能エネルギー発電促進賦課金を除く。

※CDエナジーの電気料金は、燃料費調整単価に上限なし。一方で、東電EP「従量電灯B」には燃料費調整単価に上限があるため、燃料価格の高騰により上限を超えた場合、燃料費調整額により、CDエナジーの電気が割高になる場合があります。

\ お申し込みはこちらから! /

2. 除湿器を設置する

除湿器とは、名前の通り除湿を目的とした家電です。持ち運びできるため、エアコンがない部屋でも湿度を下げることが可能です。

除湿器には主に2種類の方式があり、それぞれ特徴が異なります。

| 除湿器の種類 | 特徴 |

|---|---|

| コンプレッサー方式 | 気温の高い夏場に強い |

| デシカント方式 | 冬場に強く1年を通して使える |

なお、メーカーによってはコンプレッサー方式とデシカント方式の特徴を取り入れたハイブリッド方式もあります。

3. 換気する

湿気対策として、室内の換気をおこなうことも有効です。外の乾いた空気を室内に取り込むことで、湿気がこもりにくくなるからです。

換気をおこなう際は、室内にあるすべての窓を10cm程度開けるとさらに効率的に換気できます。可能であれば、換気扇も回しておきましょう。

4. サーキュレーターを利用する

サーキュレーターは、空気を循環させるのが得意な家電です。サーキュレーターを活用することで室内の空気を効率的に循環できます。特に、窓が1つしかない部屋で使用するとより効率的に換気できるため、湿気対策にも役立ちます。

【あわせて読みたい】サーキュレーターの電気代は?エアコンと併用すれば節約できる!

湿気対策3選【クローゼット】

クローゼットの湿気対策には、以下3つの方法がおすすめです。

特別なものを用意しなくても、自宅にあるもので簡単に実行できる方法もあります。ここからは、それぞれの方法について解説します。

1. 除湿剤を設置する

除湿剤は置くだけで湿気を取り除ける便利なアイテムで、クローゼットの湿気対策に効果的です。除湿剤にはいくつかタイプがあり、それぞれ適切な置き場所が異なります。

| 除湿剤の種類 | 適切な置き場所 |

|---|---|

| シートタイプ | 衣類の上 |

| 吊り下げるシートタイプ | 衣類と衣類の間 |

| タンクタイプ | クローゼットの四隅 |

シートタイプの除湿剤は、吸収面を上にして衣類の上に置くのがおすすめです。こうした特徴から、衣装ケースやタンスの中に利用できます。

吊り下げるシートタイプの除湿剤なら、衣類と衣類の間に吊るして使用します。クローゼットの衣類と同様にハンガーパイプに吊るすことで、衣類の湿気を取り除けます。

タンクタイプの除湿剤は、クローゼットの四隅に設置しましょう。湿気は下に溜まりやすい性質があり、特に四隅は湿度が高くなりがちです。

2. 重曹を活用する

重曹も湿気対策に活用できるアイテムです。水に溶けやすい重曹は、除湿剤と同様に空気中の水分を取り除くことができます。

重曹を使った除湿方法は、以下の通りです。

- 空き瓶など口が大きい容器に重曹を入れる

- ガーゼや不織布などで作った袋に重曹を入れて吊るす

- 使用済みのティーバッグの中身を重曹に入れ替えてホチキスで固定する

ただし、重曹の除湿効果はそれほど広範囲ではありません。クローゼットのほか、シンク下や靴箱で使うのには効果的ですが、部屋全体の除湿には向いていないため注意しましょう。

3. 新聞紙を活用する

クローゼットに収納しているカバンの湿気対策として、新聞紙を活用できます。やり方は簡単で、新聞紙を丸めてタオルでくるみ、カバンの中に入れるだけです。カバンの中に新聞紙を詰めることで、型崩れも防止できます。

湿気対策3選【布団】

布団の湿気対策には、以下の方法があります。

ここからは、それぞれの方法について解説します。

1. 使わないときは布団を片づける

湿気対策として、日中など使用しない間は布団を片づける習慣をつけることが大切です。布団を敷きっぱなしにしていると、寝ている間にかいた汗などの水分がとどまり、湿気がこもる原因となります。起きたら布団を畳む習慣を身につけることで、湿気対策となるでしょう。

2. 布団を乾燥させる

布団の湿気対策として、布団を干して乾燥させるのも有効です。布団を干す際は通気性のよい場所を選ぶと効率的です。天日干しの場合は天気がよく、湿度の低い日を選ぶようにしましょう。

外に干すのが難しい場合は、布団乾燥機もおすすめです。布団乾燥機は天候を問わず利用できるため、梅雨の時期にも活躍するでしょう。商品によっては、冬に布団を温めるために使用することも可能です。

3. すのこを布団の下に敷く

布団の下にすのこを敷くのも、湿気対策の1つです。すのこを敷くことで布団と床の隙間に空間ができるため、通気性がよくなって湿気が溜まりにくくなるのです。

すのこによっては分解したり、畳んだりしてコンパクトに収納できるものもあります。布団を敷きっぱなしにしたくない方は、折り畳み可能なすのこを選びましょう。

湿気対策3選【ベッド】

ベッドの湿気対策には、以下のような方法があります。

ここからは、それぞれの方法について解説します。

1. マットレスを乾燥させる

ベッドの湿気対策に有効なのは、マットレスを乾燥させることです。

マットレスは敷きっぱなしになりがちですが、壁に立てかけることによって、マットレス内の湿気を逃がせます。さらにマットレスを立てかけることでベッドやベッド下の風通しもよくなります。

さらに効率的に乾燥させるには、サーキュレーターを併用してみましょう。風を当てることで、短時間で乾かせます。

2. 除湿シートを活用する

ベッドの湿気対策として、除湿シートもおすすめのアイテムです。除湿シートとは、寝具の下に敷いて寝汗などの水分を吸収できるシートです。定期的に干したり洗濯したりすることで繰り返し使用できます。

普通の除湿シートでも充分ですが、色の変化で吸収具合がわかるシートならお手入れのタイミングも判断できます。吸収具合に合わせて除湿シートをお手入れしたり、マットレスを干したりするとさらによいでしょう。

3. 窓や壁から離して設置する

ベッドを窓や壁から離して設置することも湿気対策の1つです。窓や壁に寄せてベッドを置いていると、通気性が悪くなって湿気が溜まりやすくなる原因となるからです。

特に窓際は、室内と室外の温度差により結露が生じやすく、湿気が溜まりやすい場所でもあります。ベッドの配置は、窓や壁から10cm程度離して設置するように工夫してみましょう。

そもそも湿気とは?湿気に関する基礎知識を解説

最後に、湿気対策をおこなう上で知っておきたい湿気に関する基礎知識について紹介します。湿気の基礎知識を知ることで、メカニズムを理解しながら湿気対策に取り組めるでしょう。こちらもぜひお読みください。

湿気が溜まりやすい場所

室内で湿気が溜まりやすいのは、水を使用する場所や通気性が悪い場所です。具体的には、以下のような場所が挙げられます。

| 湿気が溜まりやすい場所 | 例 |

|---|---|

| 水を使用する場所 | 浴室 キッチン トイレ ランドリースペース |

| 通気性が悪い場所 | 床下 クローゼット |

水を使用する場所で湿気が溜まりやすいのは、イメージしやすいでしょう。ほかにも、使用時以外は扉を閉めている床下収納やクローゼットも湿気が溜まりやすい場所です。

通気性が悪い場所は、積極的に湿気対策を取り入れたり、定期的に扉を開けて換気したりすることが大切です。

部屋の湿気がひどい原因

部屋の湿気がひどくなる原因はいくつか考えられますが、大きく分けると2つ挙げられます。

| 部屋に湿気が溜まる原因 | 例 |

|---|---|

| 室内の空気の水分が多い | 部屋干し 暖房器具・エアコン 人の呼吸や汗 観葉植物 |

| 構造上湿気を溜めやすい | 断熱性の低い窓や壁 鉄筋コンクリート(RC)造の住宅 |

1つ目は、室内の空気の水分が多いことです。たとえば、部屋干ししていたり、暖房器具・エアコンを使用していたりすると、空気中に水分が放出され湿度が高くなります。ほかにも、人の呼吸や汗、観葉植物が原因で湿度が高くなることもあります。

2つ目は、構造上湿気を溜めやすいことです。その例として、断熱性の低い窓や壁が挙げられます。断熱性が低いと室内と室外の気温差によって結露が発生しやすくなり、室内に湿気が溜まりやすくなります。また、鉄筋コンクリートのように気密性の高い建材を使用した住宅も湿気がこもりやすくなります。

湿気による影響

湿気は人に不快感を与えるだけでなく、以下のように住宅へも影響を与えます。

- ダニ・カビが発生する

- フローリングが劣化する

- 床下が腐朽する

湿気がひどい状態が続くと、ダニやカビが発生しやすくなります。ダニやカビは暖かくて湿度の高い場所を好み、ダニがカビを食べてさらに繁殖するという悪循環に陥ってしまいます。

湿気がひどいとフローリングの劣化にもつながります。湿気によって湾曲・膨張するからです。乾燥すると元の形にもどりますが、何度も変形すると劣化してしまいます。

また、木材が水分を吸収することにより、床下が腐朽することがあります。腐朽した木材をシロアリが食べて増殖すると、建物全体に深刻な影響が出る可能性もあるでしょう。

このように、湿気による被害が拡大すると建物全体へダメージを与えます。快適な生活を送るためにも、日々湿気対策に取り組むことが大切です。

湿気対策を取り入れて快適に過ごそう!

家の中は、部屋干しや換気不足、さらには人の呼吸や汗などによって湿気が溜まりやすくなることがあります。なかでも水回りや風通しの悪い場所は湿気が溜まりやすいため、対策が必要です。

湿気対策には換気をはじめ、エアコンの除湿機能やサーキュレーター、除湿剤を活用するなどが効果的です。ほかにも、この記事で紹介した方法を取り入れることで、場所に合わせて効率的に湿気対策をおこなえます。部屋の湿気に悩んでいる方は、ぜひこの記事で紹介した方法を参考にしてみてください。

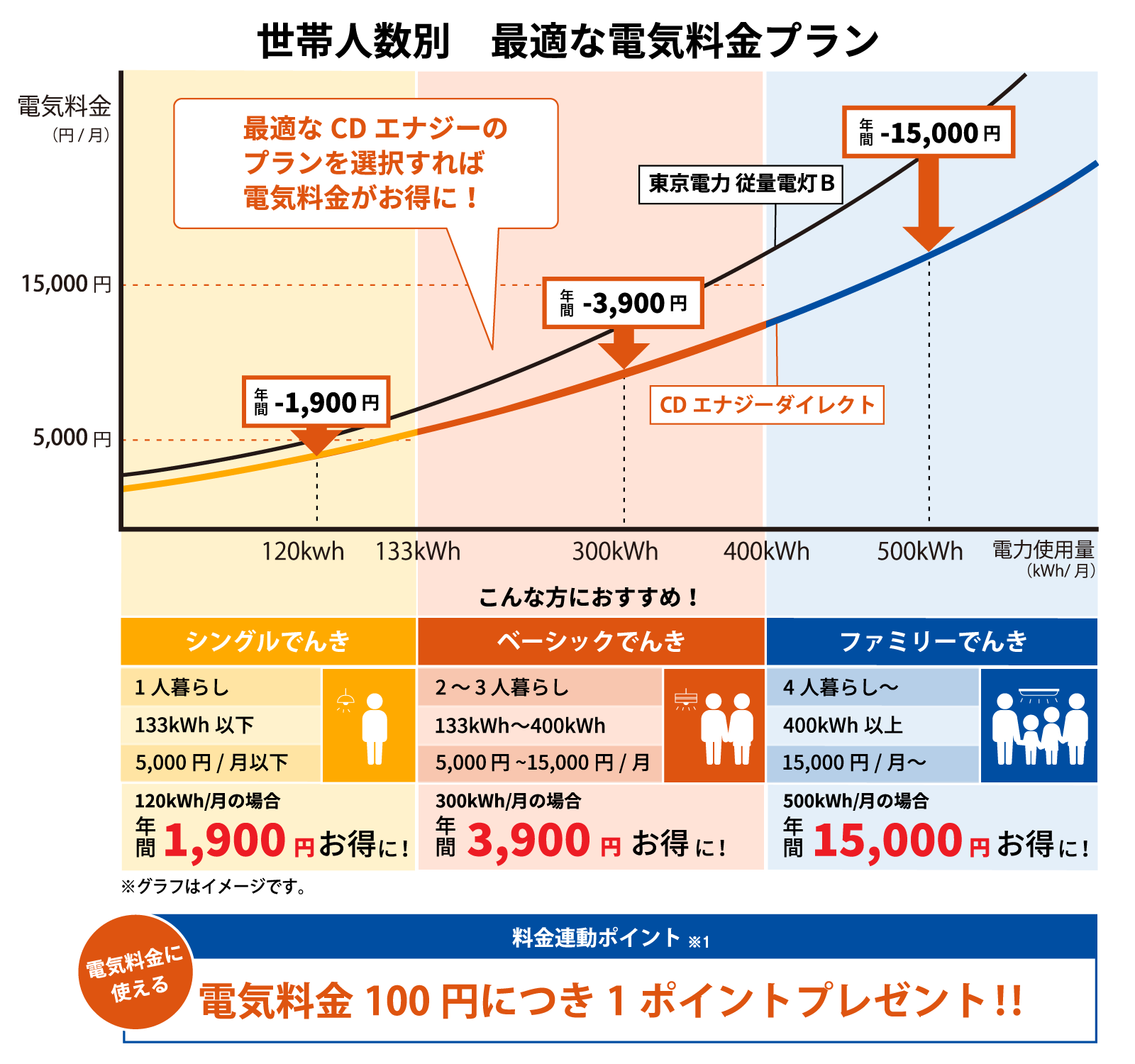

CDエナジーなら、生活スタイルに合わせて電気料金プランを選べる!

CDエナジーでは、関東エリアのご家庭向けに豊富な電気料金プランをご提供しています。CDエナジーに切り替えて最適なプランを選択すると、月々の電気料金がお得に!さらに、電気料金の支払いに使えるポイントが貯まるほか、ガスとセットで契約すると割引が適用されます。「どのプランを選べばいいの?」とお悩みの方は、以下の図をご覧ください!

※おトク額は、各世帯別のモデル使用量(契約容量40A)をもとに東京電力エナジーパートナー「従量電灯B」の適用単価とCDエナジー「シングルでんき」「ベーシックガス」「ファミリーでんき」の料金を比較し算定しています。

※消費税相当額を含み、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を含まず、ガスセット割を適用した金額の比較。年間おトク額は電気・ガスそれぞれを100円未満で切り捨てた額を合計しています。

※実際は電気代には毎月燃料費調整額を加減算。使用状況によりお得額は変動。

※1 ポイント還元にはCDエナジーの家庭向けWEB会員サービス「カテエネ」に会員登録し、電気の契約情報を登録する必要あり。還元されるポイントは「カテエネポイント」。ポイントの対象となる料金は、再生可能エネルギー発電促進賦課金を除く。

※CDエナジーの電気料金は、燃料費調整単価に上限なし。一方で、東電EP「従量電灯B」には燃料費調整単価に上限があるため、燃料価格の高騰により上限を超えた場合、燃料費調整額により、CDエナジーの電気が割高になる場合があります。

\ お申し込みはこちらから! /

※この記事の内容は公開日時点の情報です。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。