「二人暮らしの食費の平均額はどのくらい?」

「食費の目安を自分で計算する方法はある?」

「二人暮らしの食費を節約する方法があったら教えてほしい」

現在、二人暮らしで生活している方のなかで、このようなお悩みを持つ方もいるのではないでしょうか。

総務省が実施した家計調査によると、二人暮らしの1カ月の食費の平均額は75,374円です。食費は、住んでいる地域・年齢・収入によっても平均額が異なるため、情報をいくつか踏まえた上で現状の食費が高いかどうかを判断することをおすすめします。

この記事では、二人暮らしの食費の平均額について解説します。ほかにも、食費の目安の計算方法や節約方法、節約を継続するコツについても触れています。

記事を読むことで、二人暮らしの食費の平均額や内訳を把握し、節約方法を継続して実践しやすくなるため、ぜひ最後までご覧ください。

二人暮らしの食費の平均額はどのくらい?

二人暮らしの1カ月の食費の平均額は75,374円です。二人暮らしの場合、夫婦や同棲しているカップルなどが想定できます。

以下の表は、二人暮らしの食費の内訳をまとめたものです。

| 費目 | 費用 |

| 穀類(米・パン・麺類) | 6,168円 |

| 魚介類 | 6,196円 |

| 肉類 | 6,330円 |

| 乳卵類 | 3,883円 |

| 野菜・海藻 | 9,052円 |

| 果物 | 3,564円 |

| 油脂・調味料 | 3,588円 |

| 菓子類 | 6,103円 |

| 調理食品 | 11,538円 |

| 飲料 | 4,889円 |

| 酒類 | 3,738円 |

| 外食 | 10,326円 |

| 食費の合計 | 75,374円 |

表をみると、外食や調理食品が多くの割合を占めていることがわかります。調理食品に関しては、1万円を超えています。

共働きで二人暮らししている場合、毎日自炊するのは面倒に感じることもあるでしょう。自炊が面倒だからとコンビニ弁当やインスタント食品などで済ませる機会が多いと、その分食費が高くなります。

いかに2人で協力しながら外食やコンビニ弁当・インスタント食品の回数を減らせるかが食費を抑える上で、大切なことだといえるでしょう。

続いて、地方別や収入別二人暮らしの食費の平均額について紹介します。

地方別にみる二人暮らしの食費

地方によって食費はどのくらい変わるのでしょうか。以下の表は、地方別に1カ月の食費の平均額をまとめたものです。

| 地方 | 費用 |

| 北海道地方 | 75,914円 |

| 東北地方 | 80,856円 |

| 関東地方 | 91,366円 |

| 北陸地方 | 85,385円 |

| 東海地方 | 84,334円 |

| 近畿地方 | 85,293円 |

| 中国地方 | 78,798円 |

| 四国地方 | 73,667円 |

| 九州地方 | 76,348円 |

| 沖縄地方 | 72,735円 |

表をみると、関東地方に次いで、近畿地方・北陸地方・東海地方などの食費が高い傾向にあることがわかります。都心付近の地域と比較して、北海道・中四国・九州・沖縄地方の食費は安くなりやすい傾向にあります。

先ほどご紹介した二人暮らしの食費の平均額だけでなく、住んでいる地域も参考にしながら現状の食費が高いかどうかを判断しましょう。

年齢別にみる二人暮らしの食費

以下の表は、年齢別にみる二人暮らしの食費をまとめたものです。

| 年齢層 | 食費の平均額 |

| ~34歳 | 72,099円 |

| 35~39歳 | 84,013円 |

| 40~44歳 | 90,671円 |

| 45~49歳 | 92,762円 |

| 50~54歳 | 92,893円 |

| 55~59歳 | 91,243円 |

| 60~64歳 | 85,832円 |

| 65~69歳 | 88,062円 |

| 70~74歳 | 82,401円 |

| 75~79歳 | 80,153円 |

| 80~84歳 | 73,250円 |

| 85歳~ | 73,186円 |

| 平均 | 85,040円 |

出典:総務省|家計調査2024年 二人以上

表をみると、40〜60歳までを目安に食費が高くなり、60歳を超えたあたりから食費が低くなっていることがわかります。

2人の年齢と食事量などから現状の食費が高いかどうかを判断するのもよいでしょう。

収入別にみる二人暮らしの食費

毎月の収入によっても食費の傾向は異なるのでしょうか。以下の表は、毎月の定期収入と食費の平均額の関係をまとめたものです。

| 階級 | 定期収入 | 食費の平均額 |

| ~10万円未満 | 26,019円 | 75,173円 |

| 10~15万円 | 124,310円 | 78,181円 |

| 15~20万円 | 175,869円 | 73,266円 |

| 20~25万円 | 223,987円 | 75,451円 |

| 25~30万円 | 274,719円 | 77,653円 |

| 30~35万円 | 323,449円 | 81,050円 |

| 35~40万円 | 373,879円 | 86,994円 |

| 40~45万円 | 423,528円 | 92,463円 |

| 45~50万円 | 472,281円 | 95,974円 |

| 50~55万円 | 522,169円 | 99,181円 |

| 55~60万円 | 574,284円 | 99,708円 |

| 60~65万円 | 622,055円 | 105,028円 |

| 65~70万円 | 674,176円 | 121,524円 |

| 70~80万円 | 741,827円 | 119,394円 |

| 80~90万円 | 843,366円 | 117,682円 |

| 90~100万円 | 945,231円 | 123,384円 |

| 100~110万円 | 1,033,890円 | 126,650円 |

| 110万円以上 | 1,459,929円 | 133,281円 |

| 平均 | 369,499円 | 87,954円 |

表をみると、1カ月間の収入が多くなるにつれて食費も高くなっていることがわかります。平均を例に計算すると、定期収入の約22%が食費の占める割合です。

二人暮らしの場合、共働きかどうかで家庭の収入は異なります。2人分を総合した定期収入を目安に、食費の平均の割合である約23.%を掛け合わせて算出してみるとよいでしょう。

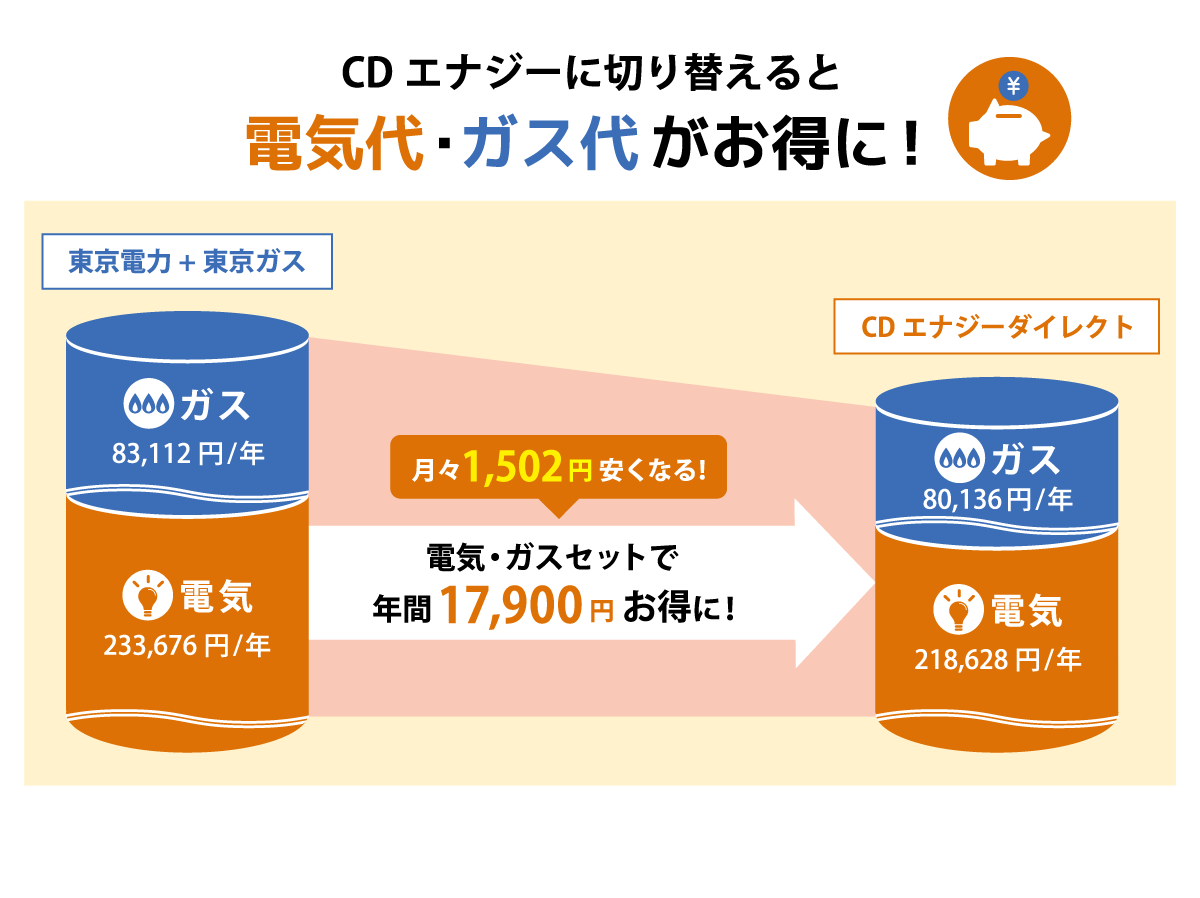

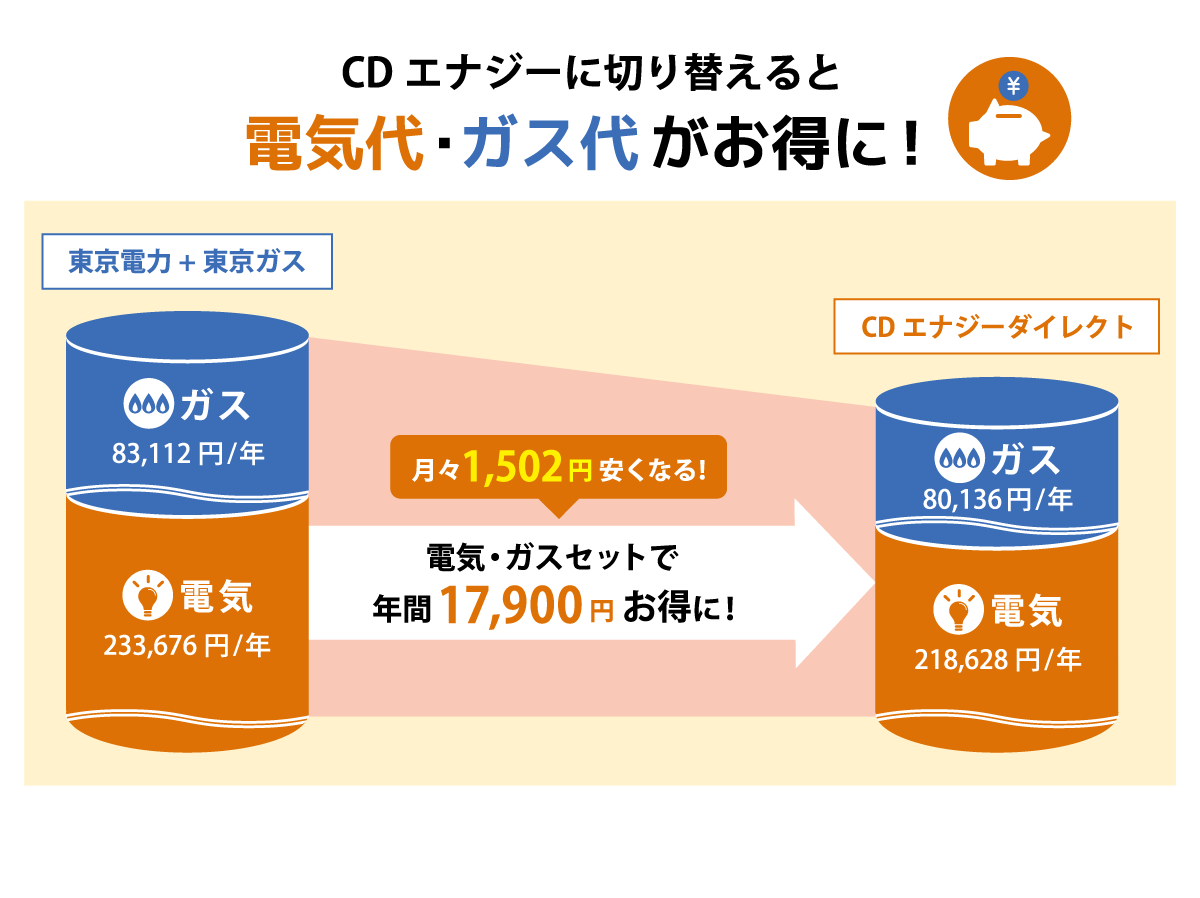

CDエナジーに切り替えると、電気代・ガス代がセットでお得!

関東エリアにお住まいの方は、CDエナジーの電気・ガスに切り替えてみませんか?

電気とガスをセットでご契約いただくと年間17,900円の節約に!お申し込みはたった5分で完了!

ひとりひとりのライフスタイルに合わせた豊富なプランをご用意しているほか、電気料金の支払いに使えるポイントも貯まります。

※おトク額は、4人家族のモデル使用量(電気40A 500kWh/月、ガス45㎥/月)をもとに東京電力エナジーパートナー「従量電灯B」、東京ガス「一般料金」の適用単価とCDエナジー「ファミリーでんき」「ベーシックガス」の料金を算定し、比較しています。

※消費税相当額を含み、燃料費・原料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を含まず、ガスセット割を適用した金額の比較。年間おトク額は電気・ガスそれぞれを100円未満で切り捨てた額を合計しています。

※実際の電気・ガス料金には毎月燃料費・原料費調整額が加味され、使用状況によりおトク額は変動します。

※CDエナジーの原・燃料費調整単価は、当社の場合は上限がないが、東京電力エナジーパートナー「従量電灯B」 、東京ガス「一般料金」などは上限があるため、原・燃料価格の高騰により当社のガス・電気料金が割高になる場合あり。

\ お申し込みはこちらから! /

二人暮らしの食費の目安を自分で算出する方法

記事を読んでいる方の中には、毎月の食費の目安を自分で計算したい方もいるのではないでしょうか。毎月の食費の目安は、エンゲル係数を用いることでも算出可能です。

エンゲル係数とは、消費支出に対して食費の占める割合のことを指します。エンゲル係数を用いた食費の目安の計算式は、以下の通りです。

食費の目安(円)=消費支出(円) × エンゲル係数(%)

例として、2024年の二人暮らしのエンゲル係数「27.1%」を使用して算出します。毎月の消費支出が約255,000円の場合、食費の目安を計算すると以下の通りです。

255,000×0.271=69,105円

消費支出の総額を洗い出す必要がありますが、食費の目安を自分で算出できる場合、現状の食費が平均より高いか判断しやすくなります。平均のエンゲル係数または収入別のエンゲル係数、現状の消費支出から、一度食費の目安を計算してみるとよいでしょう。

以下の表は、毎月の収入別のエンゲル係数をまとめたものです。

| 階級 | エンゲル係数 |

| ~10万円未満 | 30.1% |

| 10~15万円 | 29.2% |

| 15~20万円 | 28.5% |

| 20~25万円 | 28.7% |

| 25~30万円 | 27.6% |

| 30~35万円 | 27.5% |

| 35~40万円 | 27.3% |

| 40~45万円 | 26.7% |

| 45~50万円 | 26.2% |

| 50~55万円 | 26.0% |

| 55~60万円 | 26.9% |

| 60~65万円 | 25.7% |

| 65~70万円 | 26.3% |

| 70~80万円 | 24.9% |

| 80~90万円 | 24.2% |

| 90~100万円 | 30.9% |

| 100~110万円 | 27.5% |

| 110万円以上 | 21.5% |

| 平均 | 27.1% |

二人暮らしの食費を節約する5つの方法

二人暮らしの食費を節約する方法として、主に以下の5つあります。

それぞれの節約方法について詳しく解説します。

節約方法1. 食費の予算を決める

食費を節約する上で大切なのが、あらかじめ予算を決めておくことです。予算を決めて生活することで、平均額を大幅に上回るのを防いだり、予算内に買い物するよう意識づけができたりします。

食費の予算は、先ほどご紹介したエンゲル係数から決める方法があります。消費支出とエンゲル係数から食費の予算を算出してみましょう。

共働きで生活している場合は、2人分の定期収入などから先ほどご紹介したエンゲル係数を用いて算出し、平均額などを大幅に超えていないか確認した上で予算に設定してみてください。

ほかにも、2人の家計収入から生活費や固定費を差し引き、残った金額を食費に設定する方法もあります。自分に合った方法で食費の予算を決めて節約を実践してみましょう。

節約方法2. ライフスタイルに合わせて食材を購入する

二人暮らしの場合、働く時間帯や共働きかどうかなども家庭によって異なるため、自分たちのライフスタイルに合わせて使いきれる量の食材を購入するとよいでしょう。食材を購入しても使いきれなければ、食費の無駄につながります。

食材を購入する際には、1週間で使いきれる量を目安にしてみてください。1週間分の食材が冷蔵庫に入りきらない場合は、3〜4日間で使いきれる量に調節したり冷凍保存などを上手く活用したりしましょう。

2人の食事量なども踏まえた上で食材を上手く購入してみてください。

節約方法3. 割引やセールを活用する

割引やセールが適用された食材を購入することで、同じ食材でも安く手に入ります。食費を節約するため、最寄りのスーパーで安売りされる時間などを把握しておくとよいでしょう。

たとえばスーパーの多くは、夕方頃に半額シールや割引シールなどが貼られます。買い物に行く時間帯をずらすだけで食材を安く購入できるため、余裕がある場合は時間を調節するのがおすすめです。

先ほど解説したライフスタイルに合わせた食材の量を意識しつつ、割引やセールも上手く活用してみてください。

節約方法4. 定期的に食材を使いきる

定期的に食材を使いきる日を決めておけば、食材が冷蔵庫に残るのを防げます。冷蔵庫の中身を上手く管理しなければ、奥にしまっている食材を忘れて傷ませる可能性があるためです。

月に1度、冷蔵庫の中身をリセットする日を設定してみるとよいでしょう。月末や給料日前など自分に合ったタイミングに設定しつつ、生鮮食品を中心に食材を使いきりましょう。

冷蔵庫の食材を使いきった後は、冷蔵庫の中を掃除するのもおすすめです。冷蔵庫の中を清潔に保ちつつ、毎月の食費を節約しましょう。

節約方法5. 外食の回数を減らす

二人暮らしの食費の中でも外食の占める割合は大きいため、回数を減らせば節約につながります。外食以外にもコンビニ弁当やインスタント食品を多く利用している場合は、回数を減らせるよう意識してみましょう。

以下の表は、外食している人が自炊した場合に期待できる効果をまとめたものです。

| 項目 | 外食 | 自炊 |

|---|---|---|

| 朝 | 550円/人 | 100円/人 |

| 昼 | 1,100円/人 | 200円/人 |

| 晩 | 1,100円/人 | 500円/人 |

| 合計 | 2,750円/人 | 700円/人 |

表内の数字はあくまで一例ですが、二人暮らしの場合は約3,600円の節約効果が見込めます。少しでも食費を節約するためには、できる限り自炊することが大切です。

ただし、いきなり外食をゼロにしようとすると、ストレスを感じて節約が続けにくくなる可能性があります。まずは3食のうち1品を自炊するなど、徐々に自炊の割合を増やすことが大切です。

二人暮らしで毎月の食費の節約を続けるコツ

いざ節約方法を実践しようとしても、なかなか続けられない方もいるのではないでしょうか。毎月の食費の節約を続けるため、以下のコツを意識してみてください。

それぞれの内容について詳しく解説します。

コツ1. 実践しやすいものから始める

先ほどいくつか節約方法をご紹介しましたが、まずは実践しやすいものから始めてみましょう。いきなりすべて意識するのではなく、1つずつ始めてみることが大切です。

たとえば食費の予算を決めることは、消費支出とエンゲル係数さえわかれば算出できるためおすすめです。予算を決めた後は、自分に合ったものから節約方法を実践してみましょう。

少しずつ節約方法の実践に慣れて、毎月の食費を節約してみてください。

コツ2. 明確な目標を決める

食費の節約を継続するため、明確な目標を決めておくことも大切です。目標を決めることで、食費をどのくらい節約すべきかが明確に意識できます。

たとえば、食費を現在よりも1,000円安くする、平均額を上回らないようにするなどです。いきなり高すぎる目標を立ててもモチベーションが維持しづらい可能性があるため、まずは簡単な目標設定から始めてみてください。

簡単な目標から始めて徐々に食費を削減していくことで、モチベーションを維持しながら節約を継続できるでしょう。

コツ3. 生活を切り詰めすぎない

食費の節約を含め、生活費の節約方法を実践する際は生活を切り詰めすぎないことが大切です。無理をしすぎると、節約に対してのモチベーションが維持しづらく、最終的に節約を辞めてしまう可能性があります。

たとえば外食する場合、回数を減らすことは大切ですが、ゼロにする必要はありません。2人で外食しつつ自炊も継続するなどのように、バランスのよい状態で生活することが大切です。

現在の食費や予算などを踏まえた上で、自分に合った状態の食生活で毎月の食費の節約につなげましょう。

二人暮らしの食費の平均額を把握して毎月の支出を減らそう!

この記事では、二人暮らしの食費の平均額について解説しました。二人暮らしの1カ月の食費の平均額は、約67,573円です。

食費は、消費支出とエンゲル係数を用いて算出できます。共働きであれば、2人分の収入を合算し、エンゲル係数を用いて食費の目安を計算してみましょう。

食費を節約する場合は、事前に予算を立てて使いきれる量の食材を購入することが大切です。定期的に冷蔵庫の食材を使いきる日を決めて清掃も心がけておけば、食費を節約しつつ冷蔵庫の中を清潔に保てるでしょう。

二人暮らしの食費の平均額を把握して、毎月の食費を上手く節約してみてください。

【あわせて読みたい】毎月の食費の平均はどのくらい?世帯人数・地方別の平均額や節約方法を紹介

CDエナジーに切り替えると、電気代・ガス代がセットでお得!

関東エリアにお住まいの方は、CDエナジーの電気・ガスに切り替えてみませんか?

電気とガスをセットでご契約いただくと年間17,900円の節約に!お申し込みはたった5分で完了!

ひとりひとりのライフスタイルに合わせた豊富なプランをご用意しているほか、電気料金の支払いに使えるポイントも貯まります。

※おトク額は、4人家族のモデル使用量(電気40A 500kWh/月、ガス45㎥/月)をもとに東京電力エナジーパートナー「従量電灯B」、東京ガス「一般料金」の適用単価とCDエナジー「ファミリーでんき」「ベーシックガス」の料金を算定し、比較しています。

※消費税相当額を含み、燃料費・原料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を含まず、ガスセット割を適用した金額の比較。年間おトク額は電気・ガスそれぞれを100円未満で切り捨てた額を合計しています。

※実際の電気・ガス料金には毎月燃料費・原料費調整額が加味され、使用状況によりおトク額は変動します。

※CDエナジーの原・燃料費調整単価は、当社の場合は上限がないが、東京電力エナジーパートナー「従量電灯B」 、東京ガス「一般料金」などは上限があるため、原・燃料価格の高騰により当社のガス・電気料金が割高になる場合あり。

\ お申し込みはこちらから! /

※この記事の内容は公開日時点の情報です。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。