「部屋の湿度は何%がよい?」

「冬の快適な温度・湿度は?」

「部屋の湿気がひどい原因は?」

部屋の湿度について、このような疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。人が快適に過ごせる部屋の湿度は、40〜60%が目安です。

この記事では、部屋の湿度について解説します。ほかにも、湿気がひどい原因や湿度を調節する方法について触れていきます。

この記事を読むことで湿気の原因がわかり、湿気対策によって室内で快適に過ごせるようになるでしょう。ぜひ参考にしてみてください。

部屋の湿度は何%が快適?

| 湿度(%) | 快適さ |

|---|---|

| 60%以上 | ダニ・カビが繁殖しやすい |

| 40~60% | 快適 |

| 40%以下 | ウイルスが活性化しやすい |

人が快適に過ごせる部屋の湿度は、40~60%です。湿度が低すぎると喉や鼻、気管の粘膜にある繊毛の働きが弱くなります。さらに、ウイルスが活性化するためインフルエンザやコロナなどの感染症にかかりやすくなります。

一方、湿度が60%を超えるとカビやダニが発生しやすくなり、アレルギーの原因にもなるため要注意です。

快適に過ごすためには、温湿度計を使用してこまめに確認し、40~60%程度の湿度を保つ必要があります。

季節ごとの快適な温度・湿度

以下の表は、季節ごとの快適な温度・湿度をまとめたものです。

| 季節 | 快適な温度 | 快適な湿度 |

|---|---|---|

| 春(3月~5月) | 20〜24度 | 40〜60% |

| 夏(6月〜8月) | 25〜28度 | 50〜60% |

| 秋(9月~11月) | 20~24度 | 40〜60% |

| 冬(12月~2月) | 18〜22度 | 40〜50% |

ここからは、季節ごとに最適な温度と湿度の目安について詳しく見ていきましょう。

春の快適な温度・湿度

春(3月~5月)に室内で快適に過ごすための温度は20〜24度、湿度は40〜60%が目安です。

春は日中と夜間の温度差が大きいため、結露が発生しやすくなります。また、晴れの日と雨の日が短い周期で繰り返されるのも特徴です。結露や雨で湿度が高い状態が続くとカビの発生リスクが高まります。

こうした特徴から、快適な湿度を保つために除湿機や換気が必要です。また、湿度を適切に保つことで花粉の舞い上がりを防げるため、花粉症対策にもなります。

夏の快適な温度・湿度

夏(6月〜8月)に室内で快適に過ごすためには気温25〜28度、湿度50〜60%が理想的です。

夏は全国的に外気温が30度を超える日が多く、湿度も高いため、エアコンの冷房機能を利用して温度と湿度を調節することがポイントです。また、こまめな換気と除湿機を活用して湿度を下げることで、カビやダニの発生を防止できます。

秋の快適な温度・湿度

秋(9月~11月)に室内で快適に過ごすためには気温20~24度、湿度40〜60%を目安に調節しましょう。

9月は残暑や秋雨前線の影響で外気の湿度が高めになることがありますが、10月以降は乾燥した爽やかな気候が増えます。室内の湿度が低くなりがちなため、加湿器を利用するなどして湿度を調節し、快適な環境を保ちましょう。

冬の快適な温度・湿度

冬(12月~2月)に室内で快適に過ごすためには気温18〜22度、湿度40〜50%を目安にしましょう。

シベリア高気圧の影響で乾燥した寒気が流れ込むため外気は冷たく、日本海側では雪が多い一方で、太平洋側では乾燥した天気が続きます。

全国的に乾燥した日が続くなか、暖房の使用で室内も乾燥しやすいのが特徴です。湿度が低いと肌や喉が乾燥し、風邪をひきやすくなるため、加湿器を利用して湿度を保つことが重要です。

湿度を調節する方法

室内を快適な空間にするには、湿度の調節が欠かせません。湿度が高すぎるとカビやダニが発生しやすく、アレルギーや健康トラブルを引き起こす原因となります。一方で、湿度が低すぎると肌が乾燥しやすく、喉を痛めたり風邪をひいたりします。

自分にとって最適な湿度を保つためには、湿度を適切に調節する方法を知ることが大切です。ここからは、部屋の湿度を下げる方法と上げる方法をご紹介します。

部屋の湿度を下げる方法

部屋の湿度が高いと、カビやダニの発生によってアレルギー症状が引き起こされる可能性があります。湿度を下げるためには、以下のような方法を取り入れましょう。

ここからは、それぞれの方法について解説します。

1. エアコンの除湿を利用する

部屋の湿度を下げるには、エアコンの除湿機能(ドライモード)を活用しましょう。この機能は湿気の多い空気を吸い込み、熱交換器で冷やして水分を水滴として凝縮させ、外に排出します。

また、春や夏の雨が続いて外で洗濯物を干せない日に、部屋干しする方も多いのではないでしょうか。このときにエアコンの除湿機能を使って室内の湿度を効果的に下げることで、洗濯物を早く乾かせます。

2. 換気する

窓を開けて換気することで、室内の湿度を簡単に下げられます。外の乾いた空気を取り込むことで、室内の湿度が下がるからです。

換気する際のポイントは、窓を10cm程度開けて空気の流れを作ることです。これにより風通しがよくなり、湿気を効率よく排出できます。

さらに、サーキュレーターを併用すると室内の空気が循環しやすくなります。換気だけで湿度が下がらない場合は、サーキュレーターを活用してみましょう。

3. 除湿器を設置する

除湿器は湿度を効率的に下げるために有効な家電で、エアコンがない部屋でも活躍します。特に梅雨や夏の高湿度の時期、冬の乾燥時などに効果的です。

除湿器にはいくつか種類があります。

| 除湿器の種類 | 特徴 |

|---|---|

| コンプレッサー方式 | 夏や梅雨の高温多湿な時期に最適 |

| デシカント方式 | 室温が上がるため冬場に最適 |

| ハイブリッド方式 | 両方の特徴を兼ね備えている |

これから除湿器を購入する方は、自分の使用環境に合ったタイプを選びましょう。

部屋の湿度を上げる方法

湿度が低すぎると、乾燥による肌トラブルや喉の痛み、風邪やインフルエンザなどの感染症の原因になることがあります。特に冬は湿度が低くなりやすいため、適切な湿度を保つ工夫が重要です。

湿度を上げるための方法として、以下のような方法があります。

ここからは、それぞれの方法について解説します。

1. 洗濯物を部屋干しする

洗濯物を部屋干しすることで、乾燥対策につながります。室内に洗濯物を干すことで水分が空気中に放出され、部屋の湿度が自然に上がるからです。

部屋干しは洗濯物が乾くまでの間、およそ6時間程度は加湿効果を期待できます。そのため、乾燥しやすい冬場などには特に有効です。

部屋干しが気になる場合は、清潔なタオルを濡らして干すのもおすすめです。

2. お湯が入った鍋・やかんを置く

お湯が入った鍋ややかんを部屋に置くことで水蒸気が空気中に放出され、湿度を上げられます。ストーブの上に置くとさらに効果的ですが、空焚きにならないよう注意が必要です。

3. 加湿器を設置する

加湿器を設置すると部屋の乾燥を防ぎ、快適な湿度を維持できます。特に冬場はエアコンの暖房によって空気が乾燥しやすいため、加湿器と併用することで快適になります。

加湿器のなかでも、ヒーターを使わない「気化式加湿器」は電気代を抑えながら素早く加湿できるタイプです。また、空気清浄機と一体型の加湿器を選ぶと、空気の浄化と加湿が同時にできます。

エアコンの暖房と加湿器を併用する際のポイントは、加湿器からの空気がエアコンの風に乗るように設置することです。ただし、加湿器本体に直接エアコンの風が当たると、空気の循環が妨げられ効果が減少するため、要注意です。

快適な湿度に関するよくある質問

快適な湿度に関するよくある質問は、以下の通りです。

気になる疑問を解消することで、湿度に関する理解を深められるでしょう。ここからは、それぞれの質問に回答します。

1. 部屋の湿度が70%はやばい?

部屋の湿度が70%を超えるとカビが繁殖しやすくなるため、要注意です。カビは湿度が60%を超えると活動を始めます。特に温度が25度以上で湿度が75%を超えると繁殖の速度は急激に加速するのです。

カビの繁殖は健康に悪影響を及ぼす可能性があり、アレルギーや呼吸器疾患を引き起こすことがあります。湿度が70%を超えている場合は、換気や除湿で湿度を下げることが大切です。

2. 部屋の湿度が60%だとどうなる?

部屋の湿度が60%を超えると、ダニやカビが繁殖しやすい環境になってしまいます。

ダニは湿度60%以上で活動が活発になります。湿度が高いほど繁殖しやすく、布団やカーペット、カーテンなどを好みます。ダニのアレルゲンは、吸い込むことでアレルギー反応を引き起こし、呼吸器系に悪影響を与えることがあります。

また、湿度が高いとカビも繁殖しやすくなり、ダニのエサとなってさらにダニが増える原因にもなるため、湿度管理が重要です。

3. 部屋の湿気がひどい原因は?

部屋の湿気がひどくなる原因には、大きく2つの要素があります。1つ目は、室内の空気に水分が多いことです。部屋干しや暖房器具、エアコンの使用、人の呼吸や汗、観葉植物などが湿度を上げる原因となります。

2つ目の原因として、湿気をためやすい構造の住宅である可能性が考えられます。断熱性の低い窓や壁は外気との温度で結露を引き起こしやすいのが特徴です。さらに、鉄筋コンクリートのような気密性の高い建材は、湿気を室内にこもらせやすくします。

4. 冬の湿度が低い理由は?

冬の湿度が低い理由は、乾燥した外気と暖房の使用です。冬はシベリアから乾いた寒気が流れ込む影響で屋外の空気が乾燥しています。その状態で暖房を使用して温度だけを上げると、湿度は反比例して下がるのです。

冬の気候の特徴と暖房の使用によって室内の湿度が下がり、乾燥しやすくなります。湿度が下がると肌や喉が乾燥しやすくなるため、加湿対策が必要です。

季節に合わせて快適な湿度に調節しよう

快適な湿度は40〜60%が目安ですが、季節ごとの特徴に合わせた湿度管理が重要です。湿度が高くなる梅雨や夏は、除湿や換気が必要です。一方、冬は乾燥しやすいため、加湿器を使うなどして湿度を適切に保つ必要があります。

季節ごとの温度・湿度に合わせて室内環境を整えることで、健康的で快適な生活が実現できます。季節に応じた湿度管理を意識し、快適な空間を作りましょう。

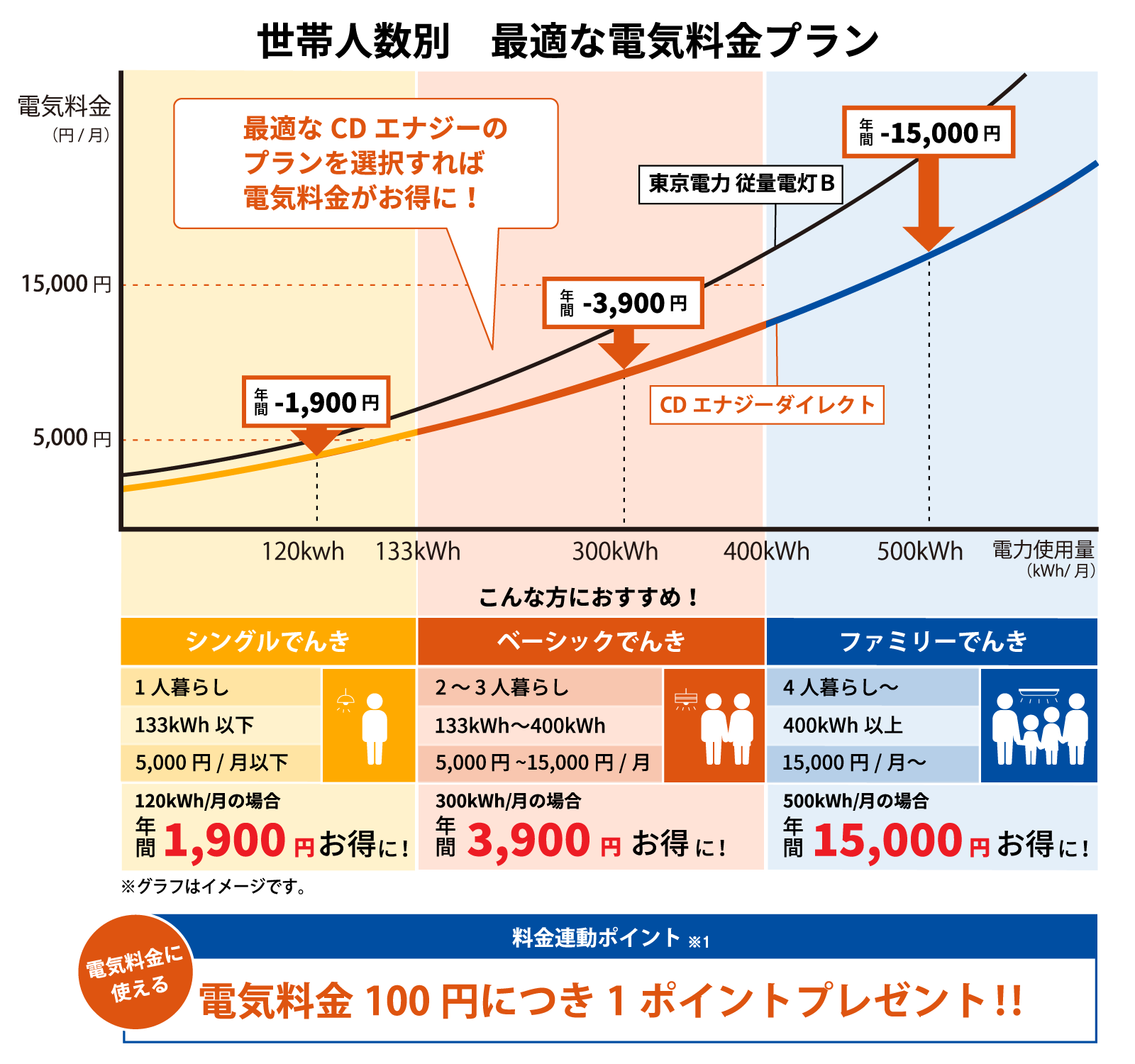

CDエナジーなら、生活スタイルに合わせて電気料金プランを選べる!

CDエナジーでは、関東エリアのご家庭向けに豊富な電気料金プランをご提供しています。CDエナジーに切り替えて最適なプランを選択すると、月々の電気料金がお得に!さらに、電気料金の支払いに使えるポイントが貯まるほか、ガスとセットで契約すると割引が適用されます。「どのプランを選べばいいの?」とお悩みの方は、以下の図をご覧ください!

※おトク額は、各世帯別のモデル使用量(契約容量40A)をもとに東京電力エナジーパートナー「従量電灯B」の適用単価とCDエナジー「シングルでんき」「ベーシックガス」「ファミリーでんき」の料金を比較し算定しています。

※消費税相当額を含み、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を含まず、ガスセット割を適用した金額の比較。年間おトク額は電気・ガスそれぞれを100円未満で切り捨てた額を合計しています。

※実際は電気代には毎月燃料費調整額を加減算。使用状況によりお得額は変動。

※1 ポイント還元にはCDエナジーの家庭向けWEB会員サービス「カテエネ」に会員登録し、電気の契約情報を登録する必要あり。還元されるポイントは「カテエネポイント」。ポイントの対象となる料金は、再生可能エネルギー発電促進賦課金を除く。

※CDエナジーの電気料金は、燃料費調整単価に上限なし。一方で、東電EP「従量電灯B」には燃料費調整単価に上限があるため、燃料価格の高騰により上限を超えた場合、燃料費調整額により、CDエナジーの電気が割高になる場合があります。

\ お申し込みはこちらから! /

※この記事の内容は公開日時点の情報です。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。