HEMSとは簡単に言うと、家庭エネルギーを見える化する仕組みのことです。エネルギーを効率的に使えるようになり、電気代の節約が可能です。

この記事では、HEMSの概要やメリット、導入費用について解説します。さらに、「自分の家には本当にHEMSが必要なのか?」を判断できる簡単な診断フローチャートも用意しました。

この記事を最後まで読めば、HEMSに関する疑問が解消され、最適な節約方法を見つけられるでしょう。「HEMSを導入すると電気代は安くなるの?」「導入費用は高いの?」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ最後までお読みください。

- HEMS(ヘムス)とは?

- HEMSの基本的な仕組み

- HEMSが注目されている理由

- 【診断フローチャート】あなたの家にHEMSはいる?いらない?

- HEMSを導入するメリット4つ

- メリット1. 無駄な電気を見つけて節約できる

- メリット2. スマホ連携で家電を操作できる

- メリット3. 太陽光発電・蓄電池を最適化できる

- メリット4. 災害時の停電に備えられる

- HEMSのデメリット・注意点3つ

- デメリット1. 初期費用が高い

- デメリット2. 導入費用の回収が難しい

- デメリット3. セキュリティ対策・メンテナンスが欠かせない

- HEMSの導入・後付けにかかる費用

- 費用相場と内訳

- HEMSを導入する際に国や自治体の補助金はもらえる?

- 初期費用ゼロで電気代を節約する方法

- HEMSの導入方法

- HEMS導入に必要な機器一覧

- 新築・後付けの導入ステップ

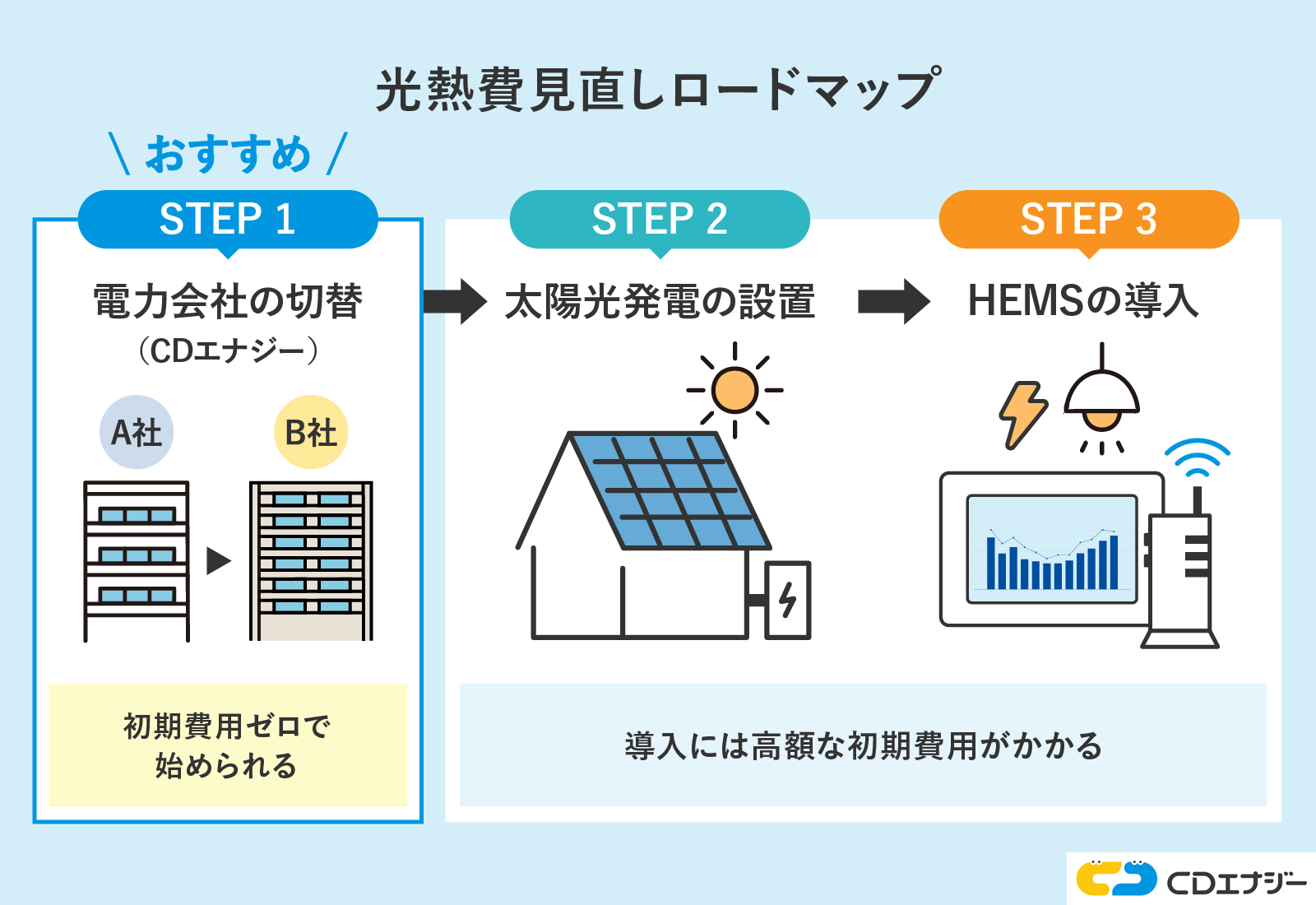

- HEMSの導入を含めた光熱費見直しのロードマップ

- HEMSは家庭のエネルギーを最適化できる

HEMS(ヘムス)とは?

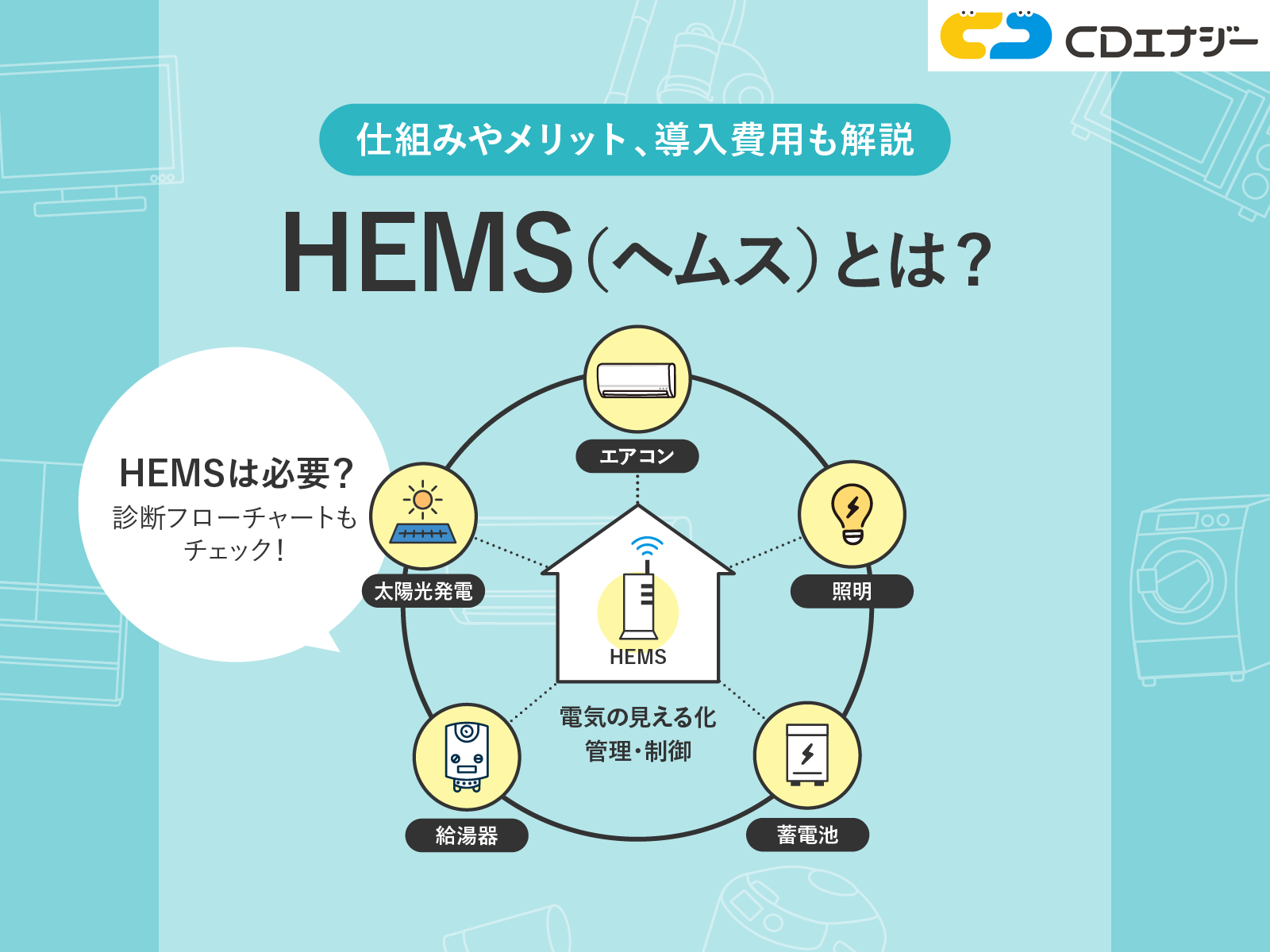

HEMSとは、「Home Energy Management System(ホーム エネルギー マネジメント システム)」の頭文字をとった言葉です。一言で説明すると、家庭で使うエネルギーを見える化し、家電などをネットワークにつないで管理・制御するための仕組みです。

エアコンや給湯器などのエネルギー消費の大きい機器を自動で最適化し、無理のない省エネやピークカットを目指します。

HEMSの基本的な仕組み

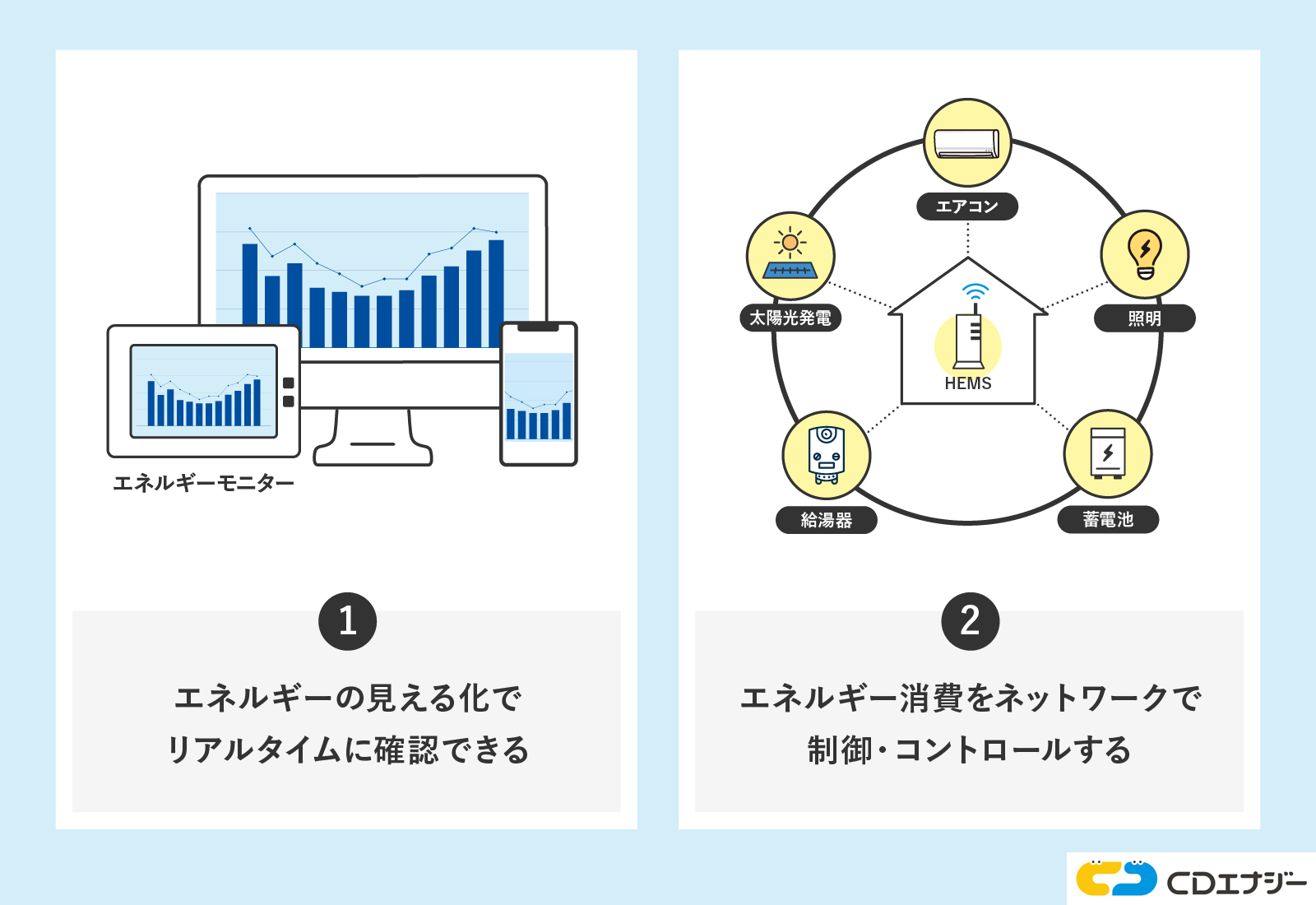

HEMSの仕組みは、大きく分けて「見える化」と「制御」の2つの機能が中心です。

見える化の機能では、スマートメーターから家庭の総電力使用量などのデータを取得します。HEMSの中核機器であるコントローラーを通じて、パソコンやスマートフォン、専用モニターからリアルタイムに確認できます。

家電ごとの消費エネルギー量を具体的に把握できるため、省エネへの意識を高めるきっかけになるでしょう。

制御機能は、それぞれの家電のエネルギー消費をコントロールするものです。HEMSは、エアコンや給湯器、照明などの対応家電や、太陽光発電・蓄電池などのエネルギー設備をネットワークでつなぎます。

そして、生活パターンや電力会社の料金プラン、蓄電池の残量など、さまざまな情報をもとに、自動的にエネルギー消費を最適化します。

外出先からスマートフォンでエアコンのスイッチを入れるなどの遠隔操作も可能です。

HEMSが注目されている理由

HEMSが注目されている理由は、地球温暖化対策の一環として、各家庭での温室効果ガスの排出量削減が急務であるからです。

国は2030年度までに、温室効果ガスを2013年度比で46%削減することを目指し、さらに50%の高みに向けて改善を続けるという目標を掲げています。HEMSは目標達成に向けた重要な取り組みの1つです。

また、2016年4月から始まった電力小売全面自由化も普及を後押ししています。各家庭にスマートメーターの設置が進んだことで、電力使用量を詳細に把握したいというニーズが高まりました。

HEMSはこの見える化の要望に応えることで、多様な省エネサービスを可能にします。

【診断フローチャート】あなたの家にHEMSはいる?いらない?

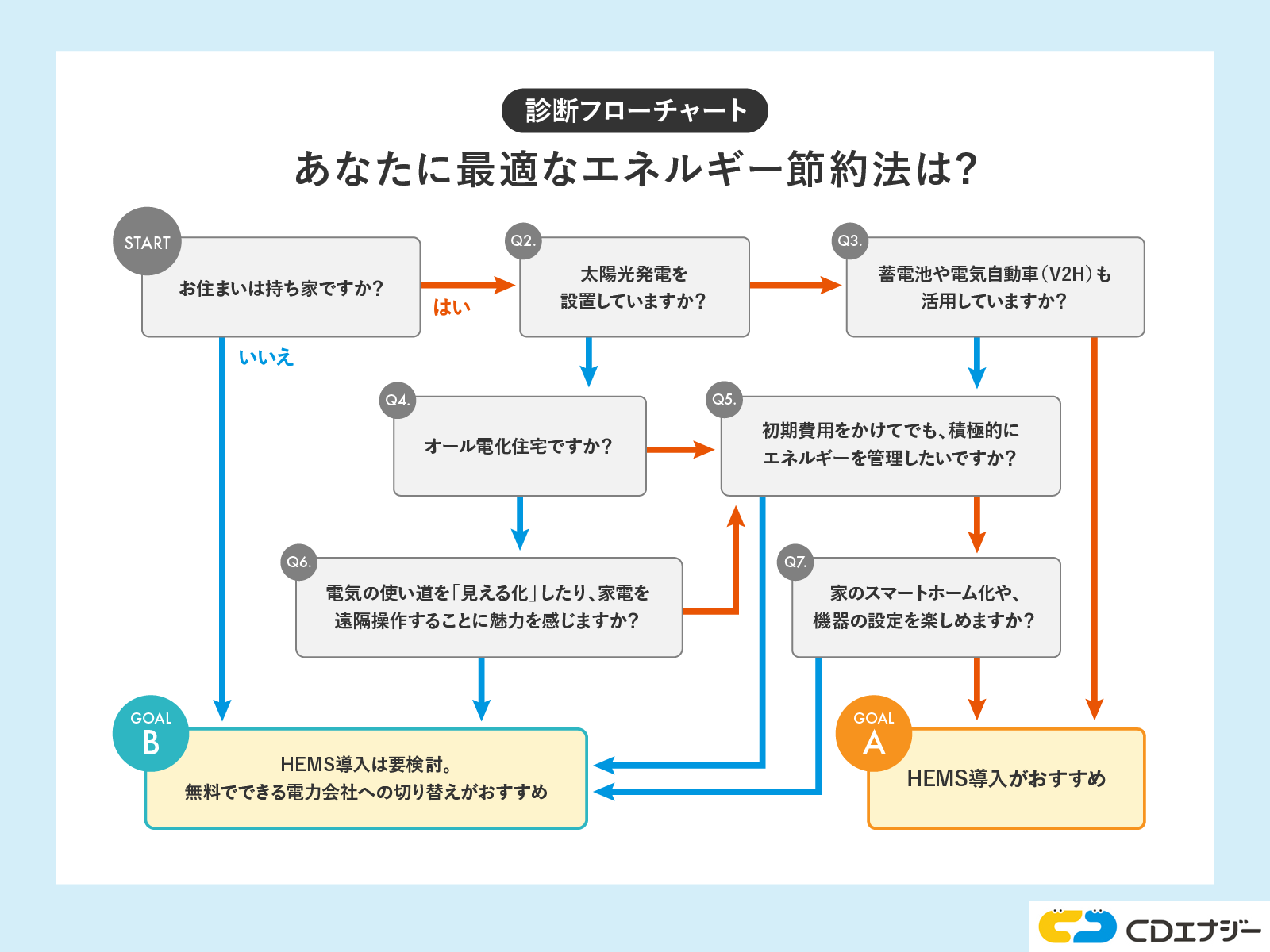

HEMSについて理解できても、実際に自分の家に導入すべきか判断に迷う方もいるでしょう。

上記は、簡単な質問に答えるだけで、あなたにHEMSが必要かどうかがわかる診断フローチャートです。ぜひご活用ください。

HEMSを導入するメリット4つ

HEMSを導入すると、以下4つのようなメリットを得られます。

- 無駄な電気を見つけて節約できる

回路別・機器別の使用状況を可視化。改善前後の効果も数値で把握できます。

- スマホ連携で家電を操作できる

外出先からエアコンをON/外出モードで一括OFFなど、利便性と省エネを両立。

- 太陽光発電・蓄電池を最適化できる

余剰電力の自家消費優先や、高単価時間帯の放電などを自動制御し、買電を抑制。

- 災害時の停電に備えられる

停電時、太陽光+蓄電池+HEMSの連携で必要最小限の電力確保がしやすい。

ここからは、それぞれのメリットについて解説します。

メリット1. 無駄な電気を見つけて節約できる

HEMSがもたらす大きなメリットは、家庭内のエネルギー消費を見える化できる点です。

HEMSコントローラーを通じて、リアルタイムな電気使用量のデータ確認が可能です。どの家電がいつ、どれくらいのエネルギーを使っているのかを具体的に把握できます。

たとえば「エアコンの消費電力が予想以上に大きい」など、普段の生活では気づきにくい電力の無駄を発見しやすくなります。省エネ対策の効果も数値で実感できるため、家族みんなで無理なく節電を続けられるでしょう。

メリット2. スマホ連携で家電を操作できる

HEMSコントローラーを導入するとスマートフォンやタブレットから家電を操作できるようになります。この機能を使えば、外出先から自宅の様子を確認したり、家電を操作したりすることが可能です。

たとえば夏の暑い日に、帰宅する少し前にエアコンのスイッチを入れておけば、あらかじめ部屋を涼しくできます。

このように、家電を遠隔操作することで、日々の暮らしの利便性を大きく向上できます。

メリット3. 太陽光発電・蓄電池を最適化できる

太陽光発電や蓄電池を最適化できるのも、HEMSのメリットです。HEMSは太陽光の発電量予測や蓄電池の充電状況などを総合的に判断し、電力使用量を自動的にコントロールします。

具体的には、日中に使いきれなかった余剰電力を蓄電池に効率よく貯めて、発電できない夜間や、電力料金が高い時間帯に使うなどの運用が可能になります。

HEMSは、エネルギーの自給自足率を高め、再生可能エネルギーを最大限に活用できるシステムです。

メリット4. 災害時の停電に備えられる

HEMSがあれば、自然災害で停電した場合に備えられます。太陽光発電システムや蓄電池とHEMSを連携させると、電力供給が止まっても、自宅で発電・蓄電した電気の供給が可能です。

停電が長時間続いても、最低限の照明を確保したり、スマートフォンを充電して情報を得たりできます。万が一の事態でも家庭で電力をまかなえるため、安心感を得られるでしょう。

HEMSのデメリット・注意点3つ

HEMSには多くのメリットがありますが、導入を検討する際には以下のデメリットも知っておくべきです。

- 初期費用が高い(配線・分電盤・対応機器の買い替えで増額)

- 導入費用の回収が難しい(断熱性能・機器効率・運用ルールで効果に差)

- セキュリティ対策・メンテナンスが欠かせない(二段階認証・強いパスワード・ファーム更新、クラウドのデータ取扱い確認が必須)

ここでは、それぞれのデメリットを解説します。

デメリット1. 初期費用が高い

HEMSのデメリットは、初期費用が高額になる点です。導入には、コントローラーなどの機器購入費用や、専門業者による設置工事費が発生します。

具体的な費用については後の章で詳しく解説しますが、手軽に導入できるものではないことを念頭に置く必要があります。

デメリット2. 導入費用の回収が難しい

HEMSを導入すれば電気代の節約を期待できますが、その節約額だけで初期費用をすべて回収するのは簡単ではありません。導入費用に見合うだけのコストメリットを実感しにくいケースもあります。

また、HEMSの効果は利用者がどれだけそのデータを活用し、行動を変えるかに大きく依存します。HEMSが提供する情報をもとに、無駄な電力消費を抑える努力をしなければ、期待される節約効果を得られないかもしれません。

デメリット3. セキュリティ対策・メンテナンスが欠かせない

HEMSは常にインターネットに接続しているため、外部からのサイバー攻撃を受けるリスクがあります。悪意のある第三者にネットワークに侵入されると、HEMS機器が乗っ取られる可能性も否定できません。

また、HEMSの機器やシステムも経年劣化するため、定期的なメンテナンスが欠かせません。適切な運用を怠ると、システムの不具合や故障のリスクが高まり、機能が十分に発揮できなくなる可能性もあります。

HEMSの導入・後付けにかかる費用

HEMS導入を具体的に考え始めると、最も気になるのが費用面ではないでしょうか。ここでは、導入にかかる費用の相場とその内訳、そして新築時と後付けの場合の違いについて解説します。

費用相場と内訳

| 項目 | 費用の目安 |

|---|---|

| HEMS本体の購入費用 | 5万〜15万円 |

| 分電盤やセンサーの追加費用 | 5万〜10万円 |

| 設置工事費用 | 5万〜10万円 |

| 初期設定や操作説明の費用 | 1万円~3万円 |

HEMSの導入にかかる費用は、総額で15万円から40万円程度が一般的な相場です。ただし、機器の種類や工事の内容によって変動はあります。

新築の場合は、家の建築工事と同時にHEMSの設置工事が可能です。そのため、配線作業がスムーズで、結果的に工事費用が抑えられます。

一方で、HEMSを後付けする場合、分電盤の交換が必要になるケースがあります。その結果、新築時に導入するよりも工事費用がかさむ可能性が高くなります。

HEMSを導入する際に国や自治体の補助金はもらえる?

残念ながら2025年9月時点で、国が主体となって実施しているHEMS導入の補助金制度は基本的にありません。ただし、補助制度は年度・自治体・事業(ZEH/省エネ機器/レジリエンス)で変動。国の横断的・恒常的なHEMS単体補助は限定的だが、自治体の独自補助やZEH等の枠組みに含まれる場合がある。最新情報を要確認。

自治体の補助金を利用したいときは、市区町村のウェブサイトを確認してみましょう。

初期費用ゼロで電気代を節約する方法

HEMSを導入したいけれど、初期費用が高くて踏み出せずにいる方もいるのではないでしょうか。その場合、電力会社の切り替えがおすすめです。電力会社の切り替えは、HEMSのように高額な機器を導入する必要がなく、初期費用ゼロですぐに始められます。

インターネットで簡単な手続きをするだけで、毎月の電気代を根本的に削減できます。事前にウェブサイトで料金シミュレーションをすれば、どれくらい安くなるのかを具体的な金額で確認できるので安心です。

まずはシミュレーションで、電気代がどれだけ変わるかチェックしてみてはいかがでしょうか。

加入実績80万件突破!料金が安い&安心して選べるCDエナジー

CDエナジーは、大阪ガスと中部電力ミライズの共同出資により設立した会社です。加入実績80万件突破※1・テレビCM放映実績があり、料金の安さ以外にも以下のようなサポート面の質の高さからユーザーに選ばれています。

- 東京電力エナジーパートナーからの乗り換え顧客満足度92%!※2

- 利用者の80%が「家族・友人にも勧めたい」と回答!※3

- 世帯人数別・暮らし方で電気料金プランを選べるので電気の知識不要!

東京電力エナジーパートナー(スタンダードS)・東京ガス(基本プラン)と比較して基本料金が安く、電気料金の支払いに使える料金連動ポイント※4やガスとのセット契約による割引※5でさらにお得に!過去5年間※6で値上がり回数は1回のみです。

※加入実績・顧客満足度・利用者回答・連動ポイント・セット割(※1~6)の詳細※1 電気・ガス合算の契約件数で取次事業者の販売分含む

※2 2025年4月お客さまアンケート結果より

※3 2025年4月お客さまアンケート結果より

※4 ポイント還元には、「カテエネ」にて契約情報の登録、適用の申し込みが必要。対象となる料金は、税抜かつ再生可能エネルギー発電促進賦課金を除く。

※5 該当プランの需要場所において同一の名義により当社とガス需給契約を締結され、該当する電気・ガスプランの料金を同一の支払い方法によりお支払いいただく場合に限る。ガスセット割引が適用されるのは基本料金および従量料金(燃料費調整額を除く)。ただし、ガスセット割はスマートでんきが対象外。電気セット割はゆかぽかガス・はつでんガスが対象外。

※6 シングルでんき・ベーシックでんき・ファミリーでんき・スマートでんきなどのスタンダードなメニューが対象です。

\ お申し込みはこちらから! /

※1 電気・ガス合算の契約件数で取次事業者の販売分含む。

※2 平均時間から算出

※3 2025年4月お客さまアンケート結果より

※4 2024年8月お客さまアンケート結果より

※5 公式LINEとWEB会員サービス「カテエネ」へのご登録が必要です。還元されるポイントは「カテエネポイント」となります。特典は予告なく終了する場合があります。最新情報はHPにてご確認ください。

HEMSの導入方法

実際にHEMSを導入するには、どのような機器が必要で、どのような手順で進めていけばよいのでしょうか。ここでは、導入に必要な機器と、新築・後付けそれぞれの導入ステップについて解説します。

HEMS導入に必要な機器一覧

| HEMS導入に必要な機器 | 役割 |

|---|---|

| HEMSコントローラー | エネルギー使用量を見える化し、対応機器を制御する |

| スマートメーター | 電力使用量をリアルタイムで計測し、HEMSへデータを送る |

| ECHONET Lite対応機器 | 異なるメーカーの機器間で通信可能な通信規格に対応した家電 |

| ネットワーク機器 | HEMSコントローラーと家電、クラウドサービスなどを連携させる |

HEMSを機能させるためには、HEMSコントローラー、スマートメーター、ネットワーク機器、ECHONET Lite対応機器が必要です。

HEMSの中核であるHEMSコントローラーは、エネルギー使用量を見える化し、対応機器を制御します。この制御のもととなる電力データは、リアルタイムで計測するスマートメーターから送られます。

HEMSで制御される対象は、エアコンや給湯器などのHEMS対応家電・設備です。異なるメーカー間で通信するには、HEMSで採用されている通信規格に対応した家電が必要です。

そして、ネットワーク機器はこれらの機器や外部サービスを連携させる役割を担っています。

新築・後付けの導入ステップ

| 項目 | HEMS導入ステップ |

|---|---|

| 新築 | 1. 設計段階でHEMS対応の分電盤を計画・選定する 2. 分電盤と電力測定ユニットを設置する 3. HEMS対応の家電や設備をネットワークに接続する 4. アプリを設定し、エネルギー管理を開始する |

| 後付け | 1. 現在の分電盤や家電の対応状況を確認する 2. 必要に応じてHEMS対応の分電盤に交換する 3. 電力測定ユニットを設置するHEMS対応の家電や設備をネットワークに接続する 4. アプリを設定し、エネルギー管理を開始する |

HEMSを導入する際の流れは、家を新築する場合と、すでに住んでいる家に後付けする場合で少し異なります。後付けの場合は、既存の設備との互換性の確認や、場合によっては分電盤の交換などの追加工事が必要です。

HEMSの導入を含めた光熱費見直しのロードマップ

ここまでHEMSについて解説してきましたが、光熱費を節約するためにできることは、HEMSの導入だけではありません。

光熱費を見直す理想的なロードマップとして、電力会社の切り替え・太陽光発電の設置・HEMS導入の3ステップあり、最初のステップとして電力会社の切り替え(見直し)がおすすめです。その理由は、以下の3つ挙げられます。

- 初期費用ゼロで、確実に毎月の電気代を節約できる

- HEMSの「見える化」機能を無料で体験できる

- 大手インフラ企業が運営しているから安心できる

電力会社の切り替えは、HEMSや太陽光発電のような高額な設備投資は不要です。ウェブサイトから簡単な手続きをするだけで、今の電気の使い方を変えることなく、電気代を節約できます。料金シミュレーションを利用すれば、どれだけ節約できるかを具体的な金額で確認できて安心です。

CDエナジーのWeb会員サービス「カテエネ」であれば、家庭の電気使用状況をグラフでわかりやすく見える化できます。詳細な使用量や、似たような家庭との比較もできるため、自然と節約ポイントが見つかります。

CDエナジーは、中部電力ミライズと大阪ガスという2つの大手企業が共同で設立した会社です。長年にわたり日本のエネルギー供給を支えてきた会社であり、お届けする電気の品質や安定性は、これまでと変わりません。また、連絡のつながりやすさ・手続きのしやすさなど利用者が安心してご利用頂ける点でも評価いただいております。

さらにCDエナジーでは、再生可能エネルギー由来の電気をお届けする「グリーンでんき」という環境に配慮したプランも用意しています。

まずは、最も手軽にできる電力会社の切り替えから始めてみてはいかがでしょうか。

加入実績80万件突破!料金が安い&安心して選べるCDエナジー

CDエナジーは、大阪ガスと中部電力ミライズの共同出資により設立した会社です。加入実績80万件突破※1・テレビCM放映実績があり、料金の安さ以外にも以下のようなサポート面の質の高さからユーザーに選ばれています。

- 東京電力エナジーパートナーからの乗り換え顧客満足度92%!※2

- 利用者の80%が「家族・友人にも勧めたい」と回答!※3

- 世帯人数別・暮らし方で電気料金プランを選べるので電気の知識不要!

東京電力エナジーパートナー(スタンダードS)・東京ガス(基本プラン)と比較して基本料金が安く、電気料金の支払いに使える料金連動ポイント※4やガスとのセット契約による割引※5でさらにお得に!過去5年間※6で値上がり回数は1回のみです。

※加入実績・顧客満足度・利用者回答・連動ポイント・セット割(※1~6)の詳細※1 電気・ガス合算の契約件数で取次事業者の販売分含む

※2 2025年4月お客さまアンケート結果より

※3 2025年4月お客さまアンケート結果より

※4 ポイント還元には、「カテエネ」にて契約情報の登録、適用の申し込みが必要。対象となる料金は、税抜かつ再生可能エネルギー発電促進賦課金を除く。

※5 該当プランの需要場所において同一の名義により当社とガス需給契約を締結され、該当する電気・ガスプランの料金を同一の支払い方法によりお支払いいただく場合に限る。ガスセット割引が適用されるのは基本料金および従量料金(燃料費調整額を除く)。ただし、ガスセット割はスマートでんきが対象外。電気セット割はゆかぽかガス・はつでんガスが対象外。

※6 シングルでんき・ベーシックでんき・ファミリーでんき・スマートでんきなどのスタンダードなメニューが対象です。

\ お申し込みはこちらから! /

※1 電気・ガス合算の契約件数で取次事業者の販売分含む。

※2 平均時間から算出

※3 2025年4月お客さまアンケート結果より

※4 2024年8月お客さまアンケート結果より

※5 公式LINEとWEB会員サービス「カテエネ」へのご登録が必要です。還元されるポイントは「カテエネポイント」となります。特典は予告なく終了する場合があります。最新情報はHPにてご確認ください。

HEMSは家庭のエネルギーを最適化できる

HEMSは、家庭内のエネルギー消費を見える化するシステムです。家電や設備を制御することで、無理のない省エネを実現し、日々の暮らしをより快適にします。

太陽光発電や蓄電池を設置している家庭では、その効果を最大限に引き出し、効率的な運用を可能にします。また、災害による停電時にも電力を確保できるため、安心です。

一方で、導入には高額な初期費用がかかり、その投資を電気代の節約だけで回収するのは容易ではないという課題もあります。

そこで、光熱費の見直しを検討しているすべての方におすすめしたいのが、電力会社の切り替えです。初期費用ゼロで始められ、毎月の電気代を確実に削減できます。

まずはリスクの少ない電力会社の切り替えから始めてみてはいかがでしょうか。

※この記事の内容は公開日時点の情報です。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。